Über mangelnde Anerkennung von Kritikern und Filmliebhabern konnten sich die Coens nicht beklagen: Alle ihre Filme hatten – mit Ausnahme von THE HUDSUCKER PROXY – gute bis euphorische Reaktionen hervorgerufen und waren mitunter auf Festivals nominiert oder sogar ausgezeichnet worden. Nur das Publikum hatte nie so richtig mitgespielt. Das änderte sich mit FARGO, der zum bis dahin erfolgreichsten Film der Brüder avancierte und ihnen auch den ersten Academy Award für das beste Drehbuch (sowie den Preis für die beste Regie in Cannes und bei den British Academy Film Awards) einbrachte. Warum nun ausgerechnet diesem Film die Herzen zuflogen, die den Vorgängern verweigert blieben, warum er fast 20 Jahre nach Erscheinen sogar eine gefeiere Fernsehserie nach sich zog, ist kaum zu rekonstruieren. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die „Homespun murder story“ als eine Art Zwischenfazit und vorläufiger Kulminationspunkt im Werk der beiden Brüder angesehen werden kann. Hier kam alles in hoch verdichteter, pointierter Form zusammen, was ihr Kino auszeichnete. Thematisch stellt FARGO eine Rückkehr zum dunklen Crimekino ihres Debüts dar, das sie aber mit ihrem mittlerweile bekannten, schrulligen bis verschrobenen Humor anreichern – nicht ohne das große Herz für das amerikanische Hinterland und seine eigenwilligen Bewohner zu zeigen, die vom Mainstreamkino üblicherweise marginalisiert, wenn nicht gar völlig unterschlagen werden.

Über mangelnde Anerkennung von Kritikern und Filmliebhabern konnten sich die Coens nicht beklagen: Alle ihre Filme hatten – mit Ausnahme von THE HUDSUCKER PROXY – gute bis euphorische Reaktionen hervorgerufen und waren mitunter auf Festivals nominiert oder sogar ausgezeichnet worden. Nur das Publikum hatte nie so richtig mitgespielt. Das änderte sich mit FARGO, der zum bis dahin erfolgreichsten Film der Brüder avancierte und ihnen auch den ersten Academy Award für das beste Drehbuch (sowie den Preis für die beste Regie in Cannes und bei den British Academy Film Awards) einbrachte. Warum nun ausgerechnet diesem Film die Herzen zuflogen, die den Vorgängern verweigert blieben, warum er fast 20 Jahre nach Erscheinen sogar eine gefeiere Fernsehserie nach sich zog, ist kaum zu rekonstruieren. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die „Homespun murder story“ als eine Art Zwischenfazit und vorläufiger Kulminationspunkt im Werk der beiden Brüder angesehen werden kann. Hier kam alles in hoch verdichteter, pointierter Form zusammen, was ihr Kino auszeichnete. Thematisch stellt FARGO eine Rückkehr zum dunklen Crimekino ihres Debüts dar, das sie aber mit ihrem mittlerweile bekannten, schrulligen bis verschrobenen Humor anreichern – nicht ohne das große Herz für das amerikanische Hinterland und seine eigenwilligen Bewohner zu zeigen, die vom Mainstreamkino üblicherweise marginalisiert, wenn nicht gar völlig unterschlagen werden.

Die „wahre Geschichte“ – über deren tatsächlichen Wirklichkeitsbezug ganz unterschiedliche Aussagen der Coens existieren – handelt von einer fehlgeschlagenen Entführung im winterlichen Minnesota, die schließlich in einem Blut- und Tränenbad endet: Der glücklos-traurige Autoverkäufer Jerry Lundegaard (William H. Macy) lässt seine Ehefrau von den Berufsverbrechern Carl Showalter Steve Buscemi) und Gaear Grimsrud (Peter Stormare) entführen, um seinem wohlhabenden, tyrannischen Schwiegervater Gustafson (Harve Presnell) dringend benötigtes Bargeld aus der Tasche zu ziehen. Aber alles geht schief: Die Entführung kulminiert in dem Mord an einem Verkehrspolizisten und zwei Passanten, bei der Lösegeldübergabe wird der übermotivierte Gustafson erschossen, Showalter schwer verwundet. Lundegaard verstrickt sich in Widersprüchen und Problemen und ihm im Nacken sitzt die hochschwangere Polizistin Marge Gunderson (Frances McDormand) mit freundlichem Lächeln und verständnisvollem Kopfnicken …

Schon die ersten Sekunden, wenn sich zum getragenen, folkbeeinflussten und unendlich traurigen Score Carter Burwells ein Auto aus dem schneeverwehten Bild schält, sich unendlich langsam durch das unendliche Weiß schiebt, ist klar, dass die Landschaft hier eine ganz besondere Rolle spielen wird. Immer wieder fängt Roger Deakins sie in Aufnahmen leiser, unspektakulärer Tristesse ein, lässt die in dicke Winterkleidung gehüllten Menschen vor ihrer Kulisse wie tapsige Tanzbären aussehen. Dazu dann dieser von skandinavischen Sprachen gefärbte Akzent, die behäbigen, kargen „Yahs“, die singende Satzmelodie, die an die abendliche Geräuschkulisse an einem verlassenen Weiher erinnert, an dem sich Frösche und Enten „Gute Nacht“ sagen. FARGO zeigt eine Welt, in der es keine Aufregung gibt, in der auch die kleinen, banalen Dinge mit der allergrößten Sorgfalt und Ruhe verrichtet werden und die Härten des Klimas, die schroffe, unwirtliche Landschaft die Menschen genügsam gemacht haben. Entweder man verzweifelt in dieser Welt, wird verrückt in dieser alles umfassenden Gedämpftheit und Langsamkeit, so wie Lundegaard, dessen traurig-sehnender Blick ihm sofort unsere Empathie entgegenfliegen lässt (dieses Arschloch von Schwiegervater, der sich gar keine Mühe macht, seine Verachtung und Überlegenheit für den Mann seiner Tochter zurückzuhalten, tut ein Übriges) oder man umarmt sie, so wie Marge Gunderson und ihr herzensguter Ehemann Norm (John Carroll Lynch), der mitten in der Nacht mit ihr aufsteht, „to fix you some eggs“, ihr Hamburger ins Büro bringt und dafür den Ketchup von der Wange gewischt bekommt. Marges Beharrlichkeit und Unverdrossenheit ist es zu verdanken, dass das Verbrechen gelöst wird, aber der weitaus größere Triumph ist die Wahl eines Vogelgemäldes ihres Gatten als Motiv für die Drei-Cent-Brefmarke.

FARGO ist vor allem in seinen Gewaltszenen grell brutal, erinnert dann nicht nur wegen der Anwesenheit des glubschäugigen Manikers Steve Buscemi und des dumpf starrenden Peter Stromare an die Exzesse Tarantinos. Und die Zeichnung der Minnesotans lässt bisweilen an eine Dokumentation über eine ganz besonders possierliche Tierart denken, Erdmännchen, Lemminge oder Gänse vielleicht. Aber FARGO kippt nie ganz um in Richtung Farce, vielmehr ist der bleibende Gesamteindruck einer existenziellen Traurigkeit, die sich mit tief empfundener Liebe vereint. FARGO ist ein Film über die schiere Absurdität des Lebens, die Angst vor dem Ende, die Verzweiflung angesichts der Hindernisse, die das Schicksal vor uns in mitleidloser Willkür auftürmt. Gleichzeitig ist er wunderschön, voller Staunen über diese Wirrungen, die Energie und das Durchhaltevermögen, mit der wir uns dem nackten Sein entgegenwerfen. Es gibt eine Szene, in der Marge in der Bar eines Hotels einen alten Schulfreund wiedertrifft. Er hatte sie mitten in der Nacht angerufen und es ist schnell klar, dass er sich vielleicht einen One-Night-Stand erhofft. Aber er ist kein Macho oder ein typischer Aufreißertyp, im Gegenteil. Nachdem Marge ihm freundlich aber unmissverständlich klargemacht hat, dass er bei ihr nicht landen wird, berichtet er ihr davon, dass seine Gattin nach langem Kampf schließlich an Leukämie verstorben sei. Er sei so einsam und habe sich an sie erinnert, sagt er. Er entschuldigt sich für seine Dummheit und bricht dann in Tränen aus. Wenig später erfährt Marge von einer Freundin, dass er nie verheiratet war, sich stattdessen seit Jahren in psychiatrischer Behandlung befindet und wieder bei seinen Eltern lebt. Man sieht, dass sie erst zornig über seine Lüge sein will, dass sie sich ärgert über ihre Gutgläubigkeit, doch dann dämmert ihr, dass die Realität eigentlich viel schlimmer ist als er sie in seiner Geschichte ausgemalt hat. Wer ist sie, sich über ihn zu ärgern? Auch Lundegaard, der geborene sad sack, ist so ein Verlierer ohne Schuld, aber auch ohne Hoffnung, jemals das aus seinem Leben zu machen, was er sich davon erhofft, weil ihm das, was er hat, einfach nicht ausreichen will. Sein großer Coup zerrinnt in seinen Händen wie Sand, seine Verzweiflung hingegen, die ist so greifbar wie ein Wackerstein. Am Ende wird er von der Polizei gefasst, bei dem erbärmlichen Versuch, in Unterwäsche durch das Fenster der Toilette seines Motelzimmers zu fliehen. Er heult wie ein enttäuschtes Kind, während ihm die Handschellen angelegt werden. Das kleine Glück der Gundersons, die Vorfreude auf den Nachwuchs, das Ei am Morgen und die Drei-Cent-Briefmarke. Das ist das Paradies. Man muss es nur erkennen.

Der Gewinner der Goldenen Palme von Cannes entstand, weil sich Joel und Ethan Coen bei der Arbeit am Drehbuch zu

Der Gewinner der Goldenen Palme von Cannes entstand, weil sich Joel und Ethan Coen bei der Arbeit am Drehbuch zu  Es gibt Filme, die habe ich etliche Male gesehen und doch bleiben sie einfach nicht haften. Ich meine das gar nicht negativ, in dem Sinne, dass sie mich nicht erreichen würden. Aber sie haben etwas an sich, dass sie sich verflüchtigen, und ich sie somit jedesmal wieder „neu“ sehe. Einer dieser Filme ist MILLER’S CROSSING von den Coens, der 1990 so etwas wie ihren großen Durchbruch als amerikanische Filmemacher bedeutete. Die Kritiker feierten ihn, und auch, wenn sich das an der Kinokasse nicht entsprechend niederschlug, reifte er über die Jahre zum modernen Klassiker. Dabei ist das ein sehr komplizierter und komplexer Film, keiner, der sich so „wegschauen“ ließe, sondern sehr viel Konzentration erfordert. Die Coens bezeichneten ihn als „Männerfilm“ oder auch als Film über „Männer mit Hüten“ und das ist er auch: Darüber hinaus ist es ein sehr gewalttätiger, handfester Film – und dennoch einer, der sich nicht richtig greifen lässt, einem unter den Fingern davon rollt wie ein Hut, den ein Windstoß erfasst und wegweht, bevor man ihn festhalten kann. Vielleicht einer der Gründe, warum ich ihn alle Jahre wiedersehe und dabei eben nicht das Gefühl habe, einen alten Bekannten wiederzutreffen, dessen Marotten ich punktgenau vorhersagen kann.

Es gibt Filme, die habe ich etliche Male gesehen und doch bleiben sie einfach nicht haften. Ich meine das gar nicht negativ, in dem Sinne, dass sie mich nicht erreichen würden. Aber sie haben etwas an sich, dass sie sich verflüchtigen, und ich sie somit jedesmal wieder „neu“ sehe. Einer dieser Filme ist MILLER’S CROSSING von den Coens, der 1990 so etwas wie ihren großen Durchbruch als amerikanische Filmemacher bedeutete. Die Kritiker feierten ihn, und auch, wenn sich das an der Kinokasse nicht entsprechend niederschlug, reifte er über die Jahre zum modernen Klassiker. Dabei ist das ein sehr komplizierter und komplexer Film, keiner, der sich so „wegschauen“ ließe, sondern sehr viel Konzentration erfordert. Die Coens bezeichneten ihn als „Männerfilm“ oder auch als Film über „Männer mit Hüten“ und das ist er auch: Darüber hinaus ist es ein sehr gewalttätiger, handfester Film – und dennoch einer, der sich nicht richtig greifen lässt, einem unter den Fingern davon rollt wie ein Hut, den ein Windstoß erfasst und wegweht, bevor man ihn festhalten kann. Vielleicht einer der Gründe, warum ich ihn alle Jahre wiedersehe und dabei eben nicht das Gefühl habe, einen alten Bekannten wiederzutreffen, dessen Marotten ich punktgenau vorhersagen kann. Nach dem viel beachteten

Nach dem viel beachteten  Das Innere eines Autos. Eine einsame nächtliche Landstraße. Eine schäbige Bar irgendwo im Nirgendwo. Das ebenso schäbige Hinterzimmer, in dem der Barbesitzer residiert, schwitzend, an die Decke starrend. Vier Orte, ohne die das amerikanische Kino kaum denkbar wäre. Vor allem der Film Noir kreiste immer wieder um sie herum, wie die Motte ums Licht, angezogen von einer rätselhaften Wahrheit im Dunkel – wie die Menschen von der verheißungsvollen Schwärze des Kinosaals, wo Träume und Albträume sich in gleißenden Bildern manifestieren. In ihrem viel beachteten Debüt von 1984 setzten die Coen Brothers dem amerikanischen Film Noir ein kleines, schwarz funkelndes Denkmal, das fast ausschließlich an den genannten Orten spielt.

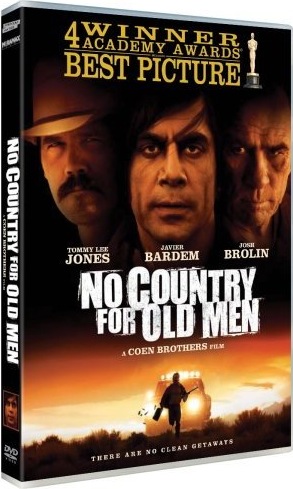

Das Innere eines Autos. Eine einsame nächtliche Landstraße. Eine schäbige Bar irgendwo im Nirgendwo. Das ebenso schäbige Hinterzimmer, in dem der Barbesitzer residiert, schwitzend, an die Decke starrend. Vier Orte, ohne die das amerikanische Kino kaum denkbar wäre. Vor allem der Film Noir kreiste immer wieder um sie herum, wie die Motte ums Licht, angezogen von einer rätselhaften Wahrheit im Dunkel – wie die Menschen von der verheißungsvollen Schwärze des Kinosaals, wo Träume und Albträume sich in gleißenden Bildern manifestieren. In ihrem viel beachteten Debüt von 1984 setzten die Coen Brothers dem amerikanischen Film Noir ein kleines, schwarz funkelndes Denkmal, das fast ausschließlich an den genannten Orten spielt. NO COUNTRY FOR OLD MEN kreuzt die wohl einflussreichsten amerikanischen Filmgenres, mithin die amerikanischsten Genres überhaupt: den (Spät-)Western und den Film Noir, zwei Genres, die sich durch eine streng reglementierte Bilderwelt und einen eng umrissenen Zeichensatz auszeichnen. Es gibt einen alternden Sheriff (Tommy Lee Jones), der wie seine Spätwestern-Kollegen nicht mehr zurechtkommt in einer Welt, die immer verrückter zu werden scheint; es gibt einen Killer (Javier Bardem), der als eine Mischung aus Psychopath, eiskaltem Engel und überirdischem Racheengel erscheint, eine Blutspur durch den Film zieht und den Wanhsinn personalisiert, dem der Sheriff sich sprach- und hilflos gegenübersieht; und es gibt einen Vietnamveteranen (Josh Brolin), der das große Glück in Form eines Koffers voller Drogengeld findet und damit den Killer auf sich zieht. Von der Wüste verlagert sich das Geschehen erst in die Noir-Dunkelheit nächtlicher Motelzimmer und menschenleerer Straßen, dann schließlich in die trügerische Sicherheit von Suburbia. Der Tod ist schneller als die Protagonisten, das Schicksal schlägt brutal und erbarmungslos zu, denn es hat im Killer Anton Chigurh einen äußerst gewissenhaften Stellvertreter. Entscheidungen ziehen meist unmittelbare Konsequenzen nach sich – für alle Beteiligten. Es scheint keinen Ausweg zu geben: Die Frage ist lediglich, wie lange man den Tod auf Distanz halten kann. Eine bittere, trostlose Weltsicht.

NO COUNTRY FOR OLD MEN kreuzt die wohl einflussreichsten amerikanischen Filmgenres, mithin die amerikanischsten Genres überhaupt: den (Spät-)Western und den Film Noir, zwei Genres, die sich durch eine streng reglementierte Bilderwelt und einen eng umrissenen Zeichensatz auszeichnen. Es gibt einen alternden Sheriff (Tommy Lee Jones), der wie seine Spätwestern-Kollegen nicht mehr zurechtkommt in einer Welt, die immer verrückter zu werden scheint; es gibt einen Killer (Javier Bardem), der als eine Mischung aus Psychopath, eiskaltem Engel und überirdischem Racheengel erscheint, eine Blutspur durch den Film zieht und den Wanhsinn personalisiert, dem der Sheriff sich sprach- und hilflos gegenübersieht; und es gibt einen Vietnamveteranen (Josh Brolin), der das große Glück in Form eines Koffers voller Drogengeld findet und damit den Killer auf sich zieht. Von der Wüste verlagert sich das Geschehen erst in die Noir-Dunkelheit nächtlicher Motelzimmer und menschenleerer Straßen, dann schließlich in die trügerische Sicherheit von Suburbia. Der Tod ist schneller als die Protagonisten, das Schicksal schlägt brutal und erbarmungslos zu, denn es hat im Killer Anton Chigurh einen äußerst gewissenhaften Stellvertreter. Entscheidungen ziehen meist unmittelbare Konsequenzen nach sich – für alle Beteiligten. Es scheint keinen Ausweg zu geben: Die Frage ist lediglich, wie lange man den Tod auf Distanz halten kann. Eine bittere, trostlose Weltsicht.