Die Unsterblichkeit bedeutet für Connor MacLeod (Christopher Lambert) eine ewige Gegenwart aller Erinnerungen. Sie werden von bestimmten Eindrücken und Wahrnehmungen ausgelöst und überlagern das Jetzt, das dadurch mehr und mehr den Charakter einer Collage bekommt, keine eigene Bedeutung besitzt, sondern nur als Referenzraum funktioniert. Zeit ist für den Highlander ins Unermessliche gedehnt: Nicht nur, weil er die Ewigkeit besitzt, sondern auch, weil unter dieser Last noch der kleinste Sekundenbruchteil mit der Fülle der Jahrhunderte aufgeladen wird. Alle Empfindung wird gesteigert: Das Gefühl, dass sich bei der Erkenntnis der Unsterblichkeit einstellt, bezeichnet MacLeods Lehrer Ramirez (Sean Connery) als „the quickening“ – ein unbeschreiblicher Rausch. Das bedeutet aber auch, dass der Schmerz des Verlustes unvergänglich ist: Den mehrere Jahrhunderte zurückliegenden Tod seiner Frau betrauert MacLeod noch immer. Da ist auch das Gefühl der Schuld gegenüber denen, die er zurücklassen muss, ohne dass ihr Verlust sichtbare Spuren bei ihm hinterlassen würde. MacLeod ist äußerlich immer derselbe: Doch an seiner Seele nagt der Schmerz vieler Leben. Aus dieser Erfahrung hat er die Konsequenzen gezogen: Zwischenmenschliche Kontakte sucht er nicht mehr, er meidet sie, um nicht verletzt zu werden. Seine gegenwärtige Inkarnation Russell Edwin Nash beschäftigt sich daher auch lieber mit toten Gegenständen, mit Antiquitäten, anstatt mit Menschen. Doch welchen Sinn hat sein Leben dann noch?

Die Unsterblichkeit bedeutet für Connor MacLeod (Christopher Lambert) eine ewige Gegenwart aller Erinnerungen. Sie werden von bestimmten Eindrücken und Wahrnehmungen ausgelöst und überlagern das Jetzt, das dadurch mehr und mehr den Charakter einer Collage bekommt, keine eigene Bedeutung besitzt, sondern nur als Referenzraum funktioniert. Zeit ist für den Highlander ins Unermessliche gedehnt: Nicht nur, weil er die Ewigkeit besitzt, sondern auch, weil unter dieser Last noch der kleinste Sekundenbruchteil mit der Fülle der Jahrhunderte aufgeladen wird. Alle Empfindung wird gesteigert: Das Gefühl, dass sich bei der Erkenntnis der Unsterblichkeit einstellt, bezeichnet MacLeods Lehrer Ramirez (Sean Connery) als „the quickening“ – ein unbeschreiblicher Rausch. Das bedeutet aber auch, dass der Schmerz des Verlustes unvergänglich ist: Den mehrere Jahrhunderte zurückliegenden Tod seiner Frau betrauert MacLeod noch immer. Da ist auch das Gefühl der Schuld gegenüber denen, die er zurücklassen muss, ohne dass ihr Verlust sichtbare Spuren bei ihm hinterlassen würde. MacLeod ist äußerlich immer derselbe: Doch an seiner Seele nagt der Schmerz vieler Leben. Aus dieser Erfahrung hat er die Konsequenzen gezogen: Zwischenmenschliche Kontakte sucht er nicht mehr, er meidet sie, um nicht verletzt zu werden. Seine gegenwärtige Inkarnation Russell Edwin Nash beschäftigt sich daher auch lieber mit toten Gegenständen, mit Antiquitäten, anstatt mit Menschen. Doch welchen Sinn hat sein Leben dann noch?

Seinerzeit war HIGHLANDER kein allzu großer Erfolg beschieden, erst über die Verwertung im Fernsehen wurde Mulcahys Film rückwirkend als ein sein Jahrzehnt definierender Film erkannt. Diese Einschätzung gründete sich vor allem auf der visuellen Gestaltung des Films, der sich einer kunstvollen Kamerarbeit, ebensolchen Set Designs, nichts dem Zufall überlassender Bildkompositionen und eines sehr augenfälligen und trickreichen Schnitts bedient, um die Verschmelzung der Zeitebenen und die ständige Präsenz der Vergangenheit für den Zuschauer erfahrbar zu machen. Gegenüber diesem Gestaltungswillen fällt das erzählerische Element jedoch zurück: Die Handlung wird nur rudimentär entwickelt und mit zunehmender Laufzeit fällt diese Diskrepanz immer stärker ins Gewicht. Plotholes, Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten säumen den Weg des Films, der immer dann in seinem Element ist, wenn er mit ausschweifendem Pinselstrich seine großformatigen Bilder malt. Dies hat auch dazu geführt, dass HIGHLANDER in den vergangenen Jahren wieder verstärkt kritisiert, ja ihm sein einst zugestandener Klassikerstatus aberkannt wurde. Von einem sehr klassischen Rezeptionsstandpunkt aus betrachtet, ist diese Kritik nachvollziehbar und berechtigt. Andererseits ist diese Perspektive nicht besonders gut dazu geeignet, HIGHLANDER zu erfassen. Mulcahys Film lässt sich am ehesten emotional begreifen, als eine Art Stimmungsbild. Als solches spiegelt es unverkennbar seine Zeit wieder, bietet Bilder und Perspektiven, die ein Verständnis der conditio humana im vorletzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ermöglichen.

MacLeod ist nämlich – aller mittelalterlichen Wurzeln zum Trotz – ein typischer Mensch der Achtzigerjahre: Die mit wertvollen Antiquitäten vollgestellte Designerwohnung ist ein Mausoleum; zwischenmenschliche Beziehungen sind ganz dem Zweck unterworfen, Langeweile, eine Enthobenheit von den Dingen hat MacLeod ereilt. „The gathering“ steht bevor, der Tag, an dem sich das Schicksal der Unsterblichen entscheiden soll, der Tag, an dem nur einer von ihnen übrig bleibt und mit einer unvorstellbaren Macht ausgestattet wird: Aber auch diese Aussicht reißt den Highlander kaum aus der Lethargie und Melancholie, die ihn gefangen hält und im berühmten Silberblick Lamberts auch für den Zuschauer sichtbar ist. Auch Mulcahys Film selbst erstarrt fast in seinen Tableaus, Bildern und Effekten. HIGHLANDER ist ein minutiös geplantes Spektakel, aus dem alles Leben herausgesaugt und durch bloße Bewegung ersetzt wurde. Ein faszinierendes ästhetisches Erlebnis und von einer nur schwer greifbaren Traurigkeit erfüllt.

Unter dem Schlagwort „Tarzan“ listet die IMDb 116 Titel, von denen der erste lustigerweise Jean-Luc Godards ALPHAVILLE ist – dessen französischer Arbeitstitel lautete nämlich TARZAN VS. IBM. Man darf vermuten, dass nicht alle dieser 116 Titel die Anerkennung der Nachlassverwalter von Edgar Rice Burroughs erhalten dürften, dennoch legt diese Zahl mehr als deutliches Zeugnis darüber ab, wie populär die Figur des edlen Wilden einst war. Auch meine Kindheit wurde noch von den Fernsehwiederholungen von Johnny Weissmüllers Abenteuern geprägt und einen Schimpansen wie Cheetah hätte ich auch gern gehabt. Aber der Einfluss der Figur auf die Populärkultur ist mit den Jahrzehnten immer marginaler geworden. Vereinzelt taucht er noch auf, wie etwa in Schenkels Verfilmung mit Casper van Dien oder aber im gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm, aber das sind eher Randerscheinungen, verzweifelte und hilflose Versuche, einen aus der Mode gekommene Stoff am Leben zu halten. Es liegt vielleicht auch an Hugh Hudsons GREYSTOKE: THE LEGEND OF TARZAN, KING OF THE APES, dass der verwilderte Dschungelmann für eine erfolgreiche Verwertung innerhalb des Unterhaltungsfilms verbrannt ist. Zumindest stellt der Versuch einer vorlagengetreuen Adaption ein gutes Argument für die These dar, dass eine im Verfilmung von Burroughs Romanserie im Stil der naiven Abenteuerfilme der Dreißiger- und Vierzigerjahre nicht mehr möglich ist.

Unter dem Schlagwort „Tarzan“ listet die IMDb 116 Titel, von denen der erste lustigerweise Jean-Luc Godards ALPHAVILLE ist – dessen französischer Arbeitstitel lautete nämlich TARZAN VS. IBM. Man darf vermuten, dass nicht alle dieser 116 Titel die Anerkennung der Nachlassverwalter von Edgar Rice Burroughs erhalten dürften, dennoch legt diese Zahl mehr als deutliches Zeugnis darüber ab, wie populär die Figur des edlen Wilden einst war. Auch meine Kindheit wurde noch von den Fernsehwiederholungen von Johnny Weissmüllers Abenteuern geprägt und einen Schimpansen wie Cheetah hätte ich auch gern gehabt. Aber der Einfluss der Figur auf die Populärkultur ist mit den Jahrzehnten immer marginaler geworden. Vereinzelt taucht er noch auf, wie etwa in Schenkels Verfilmung mit Casper van Dien oder aber im gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm, aber das sind eher Randerscheinungen, verzweifelte und hilflose Versuche, einen aus der Mode gekommene Stoff am Leben zu halten. Es liegt vielleicht auch an Hugh Hudsons GREYSTOKE: THE LEGEND OF TARZAN, KING OF THE APES, dass der verwilderte Dschungelmann für eine erfolgreiche Verwertung innerhalb des Unterhaltungsfilms verbrannt ist. Zumindest stellt der Versuch einer vorlagengetreuen Adaption ein gutes Argument für die These dar, dass eine im Verfilmung von Burroughs Romanserie im Stil der naiven Abenteuerfilme der Dreißiger- und Vierzigerjahre nicht mehr möglich ist. E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO, vom Spencer/Hill-Experten Enzo Barboni inszeniert, bezieht seinen Reiz und seinen Humor aus der einfachen Gegenüberstellung der Gegensätze, einem der Grundprinzipien der Komödie und des Humors überhaupt: Die den Dingen inhärente Komik wird sichtbar, weil sie in ihrem extremen Gegenteil gespiegelt werden. Es gelingt Barboni dabei über weite Strecken ausgezeichnet die Waage zu halten, weil sowohl die Dummheit und die Vulgarität der Cowboys als auch die vergeistigte Weltfremdheit des Europäers zum Ziel des Spotts werden und Barboni so vom Vorwurf der Einseitigkeit, des Antiintellektualismus und der Herablassung entheben. Interessanter ist sein Film aber aufgrund eines anderen Aspekts: Barboni liefert nämlich eine Art Genesis des Trinitá-Charakters, den Hill in seinen zusammen mit Spencer in den Siebzigern gedrehten Prügelwestern spielte. Mit Trinitá, einer Art Parodie auf die stoischen Italowesternhelden, wurden diese zu bizarren metaphysischen Urgewalten überhöhten Racheengel wieder auf ein glaubwürdiges Fundament gestellt, erhielten ihre Menschlichkeit zurück. Trinitá war nicht von einer alttestamentarischen göttlichen Macht mit Unverwundbarkeit ausgestattet, ganz im Gegenteil. Körperlich war er eher vor allem im Vergleich mit seinem Kompagnon Bambino (Bud Spencer) minderbemittelt (zumindest sollte er das sein). Aber er machte sich mittels seiner Intelligenz unverwundbar, indem er seine Gegner mit seiner schwatzhaften Überheblichkeit und lebensmüder Dummdreistigkeit, die sie glauben ließ, einem Idioten gegenüberzustehen, vor dem man keine Angst zu haben brauchte, so sehr provozierte, dass sie unvorsichtig und überheblich wurden und so letztlich ihre Defensive vernachlässigten. Und genau diese Unaufmerksamkeit nutzte Trinitá, der sich dann als doch recht schlagkräftig entpuppte, stets gnadenlos aus. Dieser Charakter wird hier mit einer Geschichte unterfüttert, quasi im Rückblick motiviert bzw. erklärt. Sir Thomas ist seinen Gegnern nämlich gerade deshalb überlegen, weil er keiner von ihnen ist und damit auch nicht den sozialen Zwängen unterliegt, die sie einengen und determinieren. Er ist ein Schauspieler, ein Täuscher, der sich stets über seine Rollen bewusst ist, sie an- oder ablegen kann, wie es ihm beliebt. Er steht über den Dingen: In Tonino Valeriis IL MIO NOME É NESSUNO wird das auf die Spitze getrieben, weil Hills Nobody – schon der Name deutet ja seine Nicht-Persönlichkeit, seine Unabhängigkeit von Sein und Zeit an – zum göttlichen Schachspieler überhöht wird, die die anderen nach seinen Vorstellungen zu manipulieren und zu bewegen weiß. Er muss nicht wie ein Blitz in die Mitte der schurkischen Scharen fahren – und auch nicht mit einem im Sarg mitgeführten Maschinengewehr –, um sie zu besiegen, es reicht aus, den Boden zu bereiten, auf dem ihre Niederlage unabdingbar ist. Ganz wird das klassische Heldenbild natürlich nicht dekonstruiert: Wie allen Hill-Figuren ist auch Sir Thomas ist ein angeborenes Talent zu eigen, auch wenn dieses hier aus seinem Wissen über die Naturwissenschaften abgeleitet wird. Diese Ausformulierung von Hills Heldentypus hilft Barbonis Film über manche dramaturgische Hürde hinweg, denn der mit 110 Minuten etwas zu lang geratene Film hängt in der Mitte, wenn er den Übergang von der Ausreizung der komischen Ausgangssituation zu seinem generischen Plot schaffen muss, etwas durch. Der Fortschrittsdiskurs, mit dem sich E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO in die Nähe des Spätwesterns bringt, soll wohl ebenfalls noch etwas Substanz bringen, wirkt aber etwas aufgesetzt, weil er nicht konsequent geführt wird. Dafür gelingt ihm am Ende ein Bild, dass die Melancholie des Spätwesterns auf den Punkt bringt: Wenn die drei alten Haudegen, Vertreter des alten Wildwests, vor dem Fortschritt weiter nach Westen fliehen und irgendwann auf die Küste stoßen, hören sie hinter sich schon die Eisenbahn. Für sie gibt es weder ein Vor noch ein Zurück. Der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten, den Rückzugsort, das gelobte Land, gibt es nicht mehr.

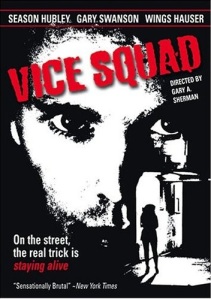

E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO, vom Spencer/Hill-Experten Enzo Barboni inszeniert, bezieht seinen Reiz und seinen Humor aus der einfachen Gegenüberstellung der Gegensätze, einem der Grundprinzipien der Komödie und des Humors überhaupt: Die den Dingen inhärente Komik wird sichtbar, weil sie in ihrem extremen Gegenteil gespiegelt werden. Es gelingt Barboni dabei über weite Strecken ausgezeichnet die Waage zu halten, weil sowohl die Dummheit und die Vulgarität der Cowboys als auch die vergeistigte Weltfremdheit des Europäers zum Ziel des Spotts werden und Barboni so vom Vorwurf der Einseitigkeit, des Antiintellektualismus und der Herablassung entheben. Interessanter ist sein Film aber aufgrund eines anderen Aspekts: Barboni liefert nämlich eine Art Genesis des Trinitá-Charakters, den Hill in seinen zusammen mit Spencer in den Siebzigern gedrehten Prügelwestern spielte. Mit Trinitá, einer Art Parodie auf die stoischen Italowesternhelden, wurden diese zu bizarren metaphysischen Urgewalten überhöhten Racheengel wieder auf ein glaubwürdiges Fundament gestellt, erhielten ihre Menschlichkeit zurück. Trinitá war nicht von einer alttestamentarischen göttlichen Macht mit Unverwundbarkeit ausgestattet, ganz im Gegenteil. Körperlich war er eher vor allem im Vergleich mit seinem Kompagnon Bambino (Bud Spencer) minderbemittelt (zumindest sollte er das sein). Aber er machte sich mittels seiner Intelligenz unverwundbar, indem er seine Gegner mit seiner schwatzhaften Überheblichkeit und lebensmüder Dummdreistigkeit, die sie glauben ließ, einem Idioten gegenüberzustehen, vor dem man keine Angst zu haben brauchte, so sehr provozierte, dass sie unvorsichtig und überheblich wurden und so letztlich ihre Defensive vernachlässigten. Und genau diese Unaufmerksamkeit nutzte Trinitá, der sich dann als doch recht schlagkräftig entpuppte, stets gnadenlos aus. Dieser Charakter wird hier mit einer Geschichte unterfüttert, quasi im Rückblick motiviert bzw. erklärt. Sir Thomas ist seinen Gegnern nämlich gerade deshalb überlegen, weil er keiner von ihnen ist und damit auch nicht den sozialen Zwängen unterliegt, die sie einengen und determinieren. Er ist ein Schauspieler, ein Täuscher, der sich stets über seine Rollen bewusst ist, sie an- oder ablegen kann, wie es ihm beliebt. Er steht über den Dingen: In Tonino Valeriis IL MIO NOME É NESSUNO wird das auf die Spitze getrieben, weil Hills Nobody – schon der Name deutet ja seine Nicht-Persönlichkeit, seine Unabhängigkeit von Sein und Zeit an – zum göttlichen Schachspieler überhöht wird, die die anderen nach seinen Vorstellungen zu manipulieren und zu bewegen weiß. Er muss nicht wie ein Blitz in die Mitte der schurkischen Scharen fahren – und auch nicht mit einem im Sarg mitgeführten Maschinengewehr –, um sie zu besiegen, es reicht aus, den Boden zu bereiten, auf dem ihre Niederlage unabdingbar ist. Ganz wird das klassische Heldenbild natürlich nicht dekonstruiert: Wie allen Hill-Figuren ist auch Sir Thomas ist ein angeborenes Talent zu eigen, auch wenn dieses hier aus seinem Wissen über die Naturwissenschaften abgeleitet wird. Diese Ausformulierung von Hills Heldentypus hilft Barbonis Film über manche dramaturgische Hürde hinweg, denn der mit 110 Minuten etwas zu lang geratene Film hängt in der Mitte, wenn er den Übergang von der Ausreizung der komischen Ausgangssituation zu seinem generischen Plot schaffen muss, etwas durch. Der Fortschrittsdiskurs, mit dem sich E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO in die Nähe des Spätwesterns bringt, soll wohl ebenfalls noch etwas Substanz bringen, wirkt aber etwas aufgesetzt, weil er nicht konsequent geführt wird. Dafür gelingt ihm am Ende ein Bild, dass die Melancholie des Spätwesterns auf den Punkt bringt: Wenn die drei alten Haudegen, Vertreter des alten Wildwests, vor dem Fortschritt weiter nach Westen fliehen und irgendwann auf die Küste stoßen, hören sie hinter sich schon die Eisenbahn. Für sie gibt es weder ein Vor noch ein Zurück. Der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten, den Rückzugsort, das gelobte Land, gibt es nicht mehr. Der Film kreist um drei Personen: Tom Walsh (Gary Swanson) ist beim Sittendezernat und eifrig bemüht, die Straßen von Prostituierten und Zuhältern zu befreien – ein aussichtsloser Kampf. „Princess“ (Season Hubley) ist eine liebende Mutter, die sich ihr Geld als Prostituierte verdient und sich den Luxus leistet, unabhängig, sprich ohne Zuhälter, anschaffen zu gehen. Dritter im Bunde ist der brutale Zuhälter Ramrod (Wings Hauser), der widerwillige oder abtrünnige Frauen ohne Rücksicht auf Verluste zusammenschlägt und misshandelt. Als er auf diese Weise Ginger, eine gute Freundin von Princess, umbringt, überzeugt Walsh diese, sich Ramrod als potenzielle neue „Angestellte“ zu nähern und eine belastende Aussage von ihm aufzunehmen. Der Coup gelingt: Der erzürnte Ramrod wird verhaftet, Princess setzt ihre Nachtschicht fort. Doch dem Zuhälter gelingt die Flucht und Walsh hat nun alle Hände voll zu tun, Ramrods Rache an der ahnungslosen Princess zuvorzukommen …

Der Film kreist um drei Personen: Tom Walsh (Gary Swanson) ist beim Sittendezernat und eifrig bemüht, die Straßen von Prostituierten und Zuhältern zu befreien – ein aussichtsloser Kampf. „Princess“ (Season Hubley) ist eine liebende Mutter, die sich ihr Geld als Prostituierte verdient und sich den Luxus leistet, unabhängig, sprich ohne Zuhälter, anschaffen zu gehen. Dritter im Bunde ist der brutale Zuhälter Ramrod (Wings Hauser), der widerwillige oder abtrünnige Frauen ohne Rücksicht auf Verluste zusammenschlägt und misshandelt. Als er auf diese Weise Ginger, eine gute Freundin von Princess, umbringt, überzeugt Walsh diese, sich Ramrod als potenzielle neue „Angestellte“ zu nähern und eine belastende Aussage von ihm aufzunehmen. Der Coup gelingt: Der erzürnte Ramrod wird verhaftet, Princess setzt ihre Nachtschicht fort. Doch dem Zuhälter gelingt die Flucht und Walsh hat nun alle Hände voll zu tun, Ramrods Rache an der ahnungslosen Princess zuvorzukommen … Der Topos des Maschinenmenschen oder Cyborgs, der eine Konstante im Actionfilm der Achtziger- und Neunzigerjahre ist – den Erfolgen TERMINATOR, ROBOCOP, T2: JUDGMENT DAY oder UNIVERSAL SOLDIER folgten stets kleinere Nachzieher wie RETALIATOR, CYBORG,

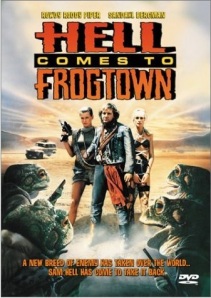

Der Topos des Maschinenmenschen oder Cyborgs, der eine Konstante im Actionfilm der Achtziger- und Neunzigerjahre ist – den Erfolgen TERMINATOR, ROBOCOP, T2: JUDGMENT DAY oder UNIVERSAL SOLDIER folgten stets kleinere Nachzieher wie RETALIATOR, CYBORG,  Damals in seligen Videothekenzeiten gingen solche Perlen im reichhaltigen Angebot gern unter, heute freut man sich, wenn man sie wiederentdeckt und ihnen dann auch noch – wie in diesem Fall – eine solch hübsche Edition von Anchor Bay spendiert wurde. HELL COMES TO FROGTOWN ist, wie man anhand der Inhaltsangabe nur unschwer erkennen kann, eine überspitzte und versexualisierte Variation von Carpenters ESCAPE FROM NEW YORK, die die im Endzeitfilm der Achtzigerjahre meist mehr als nur unterschwellig vorhandenen sexuellen Diskurse aufgreift und mit einem Augenzwinkern versieht. Seine Strategie ist es, die Klischees zu enttarnen, nur um sie dann unter neuen Vorzeichen wieder einzuführen: In FROGTOWN findet der Wiederaufbau unter einem Matriarchat (ähem!) statt, das seine Militärfahrzeuge rosafarben lackiert und auch solche virilen Haudegen wie William Smith in seine Schranken verweist. Sam Hell, von Roddy Piper kongenial zwischen Testosteronbomber und -trottel verkörpert, wird von den Med Tech-Frauen geradezu dazu gezwungen, sich dem männlichen Rollenklischee gemäß zu verhalten, weil es ja gerade seine Potenz ist, auf die man es abgesehen hat. Solchermaßen des freien Willens beraubt und zur Zeugungsmaschine, zum bemannten Penis mit der Lizenz zum Ficken degradiert, beginnt er jedoch zu rebellieren. Wie soll er unter matriarchalischer Ägide auch dem Chauvinismus frönen, Kolonialpolitik mit dem Pillermann betreiben, ohne über diesen Widerspruch in eine handfeste Schizophrenie zu stürzen? Immer feste rumhuren, aber abends schön in den Schoß der Mutter, um ihr artig Bericht zu erstatten? Wie soll das gehen? Schließlich findet er genau in dem Moment zur alten männlichen Stärke zurück, als seine Herrin die Zügel schleifen lassen muss: Nun verhält er sich genau so, wie Spangle zuvor umsonst von ihm gefordert hatte. Nun folgt er dem männlichen Instinkt, der ihn morden, brandschatzen und erobern lässt – und er genießt es. Die Streitgespräche zwischen Hell und Spangle sind absolut herrlich: Nachdem ihnen ein vollkommen verstörtes weibliches Opfer der Froschmenschen in die Arme rennt, fordert Spangle Hell nach ein paar Stunden dazu auf, die Frau doch nun endlich zu befruchten. Diese Direktheit ist dem Proleten jedoch zuwider. Als er sichtlich beschämt einräumt, dass er die Frau doch kaum kenne, hält Spangle ihm vor, dass ihn das bei den unzähligen anderen Geschlechtspartnern, die er in seiner sagenumwobenen Vergangenheit hatte, doch auch nie interessiert habe. Ein Argument, dem Hell nichts entgegenzusetzen hat und dem er sich treudoof fügen muss. In einer anderen Szene, in der sich die attraktive Spangle ihm in aufreizender Tarnfleckunterwäsche (mit Spitzenbesatz!) mit der Absicht nähert, ihn zu verführen, nur um schließlich im letzten Moment den Schockmechanismus an seinem Geschlechtsteil auszulösen, entgegnet sie den wütenden Protesten Hells lapidar, dass sie den Auftrag habe, ihn in einem Zustand konstanter Erregung zu halten, um die Spermienproduktion anzuregen.

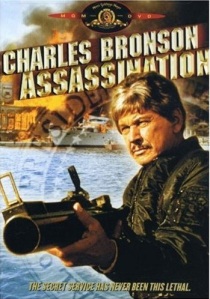

Damals in seligen Videothekenzeiten gingen solche Perlen im reichhaltigen Angebot gern unter, heute freut man sich, wenn man sie wiederentdeckt und ihnen dann auch noch – wie in diesem Fall – eine solch hübsche Edition von Anchor Bay spendiert wurde. HELL COMES TO FROGTOWN ist, wie man anhand der Inhaltsangabe nur unschwer erkennen kann, eine überspitzte und versexualisierte Variation von Carpenters ESCAPE FROM NEW YORK, die die im Endzeitfilm der Achtzigerjahre meist mehr als nur unterschwellig vorhandenen sexuellen Diskurse aufgreift und mit einem Augenzwinkern versieht. Seine Strategie ist es, die Klischees zu enttarnen, nur um sie dann unter neuen Vorzeichen wieder einzuführen: In FROGTOWN findet der Wiederaufbau unter einem Matriarchat (ähem!) statt, das seine Militärfahrzeuge rosafarben lackiert und auch solche virilen Haudegen wie William Smith in seine Schranken verweist. Sam Hell, von Roddy Piper kongenial zwischen Testosteronbomber und -trottel verkörpert, wird von den Med Tech-Frauen geradezu dazu gezwungen, sich dem männlichen Rollenklischee gemäß zu verhalten, weil es ja gerade seine Potenz ist, auf die man es abgesehen hat. Solchermaßen des freien Willens beraubt und zur Zeugungsmaschine, zum bemannten Penis mit der Lizenz zum Ficken degradiert, beginnt er jedoch zu rebellieren. Wie soll er unter matriarchalischer Ägide auch dem Chauvinismus frönen, Kolonialpolitik mit dem Pillermann betreiben, ohne über diesen Widerspruch in eine handfeste Schizophrenie zu stürzen? Immer feste rumhuren, aber abends schön in den Schoß der Mutter, um ihr artig Bericht zu erstatten? Wie soll das gehen? Schließlich findet er genau in dem Moment zur alten männlichen Stärke zurück, als seine Herrin die Zügel schleifen lassen muss: Nun verhält er sich genau so, wie Spangle zuvor umsonst von ihm gefordert hatte. Nun folgt er dem männlichen Instinkt, der ihn morden, brandschatzen und erobern lässt – und er genießt es. Die Streitgespräche zwischen Hell und Spangle sind absolut herrlich: Nachdem ihnen ein vollkommen verstörtes weibliches Opfer der Froschmenschen in die Arme rennt, fordert Spangle Hell nach ein paar Stunden dazu auf, die Frau doch nun endlich zu befruchten. Diese Direktheit ist dem Proleten jedoch zuwider. Als er sichtlich beschämt einräumt, dass er die Frau doch kaum kenne, hält Spangle ihm vor, dass ihn das bei den unzähligen anderen Geschlechtspartnern, die er in seiner sagenumwobenen Vergangenheit hatte, doch auch nie interessiert habe. Ein Argument, dem Hell nichts entgegenzusetzen hat und dem er sich treudoof fügen muss. In einer anderen Szene, in der sich die attraktive Spangle ihm in aufreizender Tarnfleckunterwäsche (mit Spitzenbesatz!) mit der Absicht nähert, ihn zu verführen, nur um schließlich im letzten Moment den Schockmechanismus an seinem Geschlechtsteil auszulösen, entgegnet sie den wütenden Protesten Hells lapidar, dass sie den Auftrag habe, ihn in einem Zustand konstanter Erregung zu halten, um die Spermienproduktion anzuregen. Bronson blüht in ASSASSINATION ähnlich auf wie in Thompsons ein Jahr später entstandenem

Bronson blüht in ASSASSINATION ähnlich auf wie in Thompsons ein Jahr später entstandenem  FORCED VENGEANCE markiert im Schaffen von Chuck Norris eine Art Übergangsfilm: Zwischen dem Action-goes-Horror-Film SILENT RAGE und dem Durchbruch mit LONE WOLF MCQUADE, der immer noch von vielen als bester Norris-Film angsehen wird, entstand dieser Großstadtkrimi, der mit Norris’ frühen Actionkrimis das urbane Setting teilt, auf der Handlungsebene allerdings schon den Minimalismus der folgenden Filme vorwegnimmt und eine simple Rachegeschichte ohne großen Firlefanz präsentiert. Nach 20 Minuten ist alle expositorische Arbeit geleistet, von da an inszeniert Fargo FORCED VENGEANCE als rasante Folge von Schlägereien und Verfolgungsjagden. Das einzige die strenge Struktur aufbrechende Element ist der lose eingesetzte Voice-Over-Kommentar Norris’, der wie ein unmotiviertes Überbleibsel aus

FORCED VENGEANCE markiert im Schaffen von Chuck Norris eine Art Übergangsfilm: Zwischen dem Action-goes-Horror-Film SILENT RAGE und dem Durchbruch mit LONE WOLF MCQUADE, der immer noch von vielen als bester Norris-Film angsehen wird, entstand dieser Großstadtkrimi, der mit Norris’ frühen Actionkrimis das urbane Setting teilt, auf der Handlungsebene allerdings schon den Minimalismus der folgenden Filme vorwegnimmt und eine simple Rachegeschichte ohne großen Firlefanz präsentiert. Nach 20 Minuten ist alle expositorische Arbeit geleistet, von da an inszeniert Fargo FORCED VENGEANCE als rasante Folge von Schlägereien und Verfolgungsjagden. Das einzige die strenge Struktur aufbrechende Element ist der lose eingesetzte Voice-Over-Kommentar Norris’, der wie ein unmotiviertes Überbleibsel aus