Episode 218: Ein sehr trauriger Vorgang (Theodor Grädler, Deutschland 1993)

Der schüchterne, zurückhaltende Horst (Holger Handtke) wird von seiner Clique mit ins Bordell genommen und dort unter großem Buhei entjungfert. Beim anschließenden Umtrunk macht sich Anführer Albert (Werner Hochholdinger) einen Spaß daraus, Inge (Dorothee Hartinger), die insgeheim für Horst schwärmt, anzurufen und ihr die Neuigkeiten brühwarm zu erzählen. Wenig später klingelt es an der Tür: Albert geht hinunter, um zu öffnen und wird von einer unbekannten Person erschossen.

Eine impertinente Episode, die wieder einmal vom haarsträubenden Moralismus Reineckers zeugt. Ich spoilere gnadenlos: Als Mörder entpuppt sich Frau Hohner (Christiane Hörbiger), die Lehrerin der Jungs und von Inge, die damit die „Verführung“ des so reinen, unschuldigen Horst durch die Rowdies um Albert bestrafen will. Zwar entgeht sie ihrer Strafe nicht, aber Reineckers Sympathien liegen schon eindeutig bei ihr. Mit dem Besuch im Puff ist der erste Schritt ins Höllenfeuer gemacht, der in seiner Langweiligkeit doch so schützenswerte Horst ist mit der gemachten Erfahrung gewissermaßen dem Untergang geweiht, zumindest aber einfach nicht mehr derselbe. Das ist einfach hoffnungslos albern, verkennt biologische Realitäten und wird noch zusätzlich dadurch befeuert, dass Freund Albert wirklich ein saumäßig unsympathisches Arschloch ist. Diese Gemengelage macht „Ein sehr trauriger Vorgang“ als Kuriosum sehenswert, aber leider fehlt der Inszenierung jeder Hang zum Sleaze, der ein ähnliches Szenario in den Siebzigern noch zum Schenkelklopfer erster Güte gemacht hätte. Das Ding ist einfach nur kreuzbieder.

*/*****

Episode 219: Mann im Regen (Alfred Weidemann, Deutschland 1993)

Ilse Lohmann (Claudia Lössl), die als Dienstmädchen im Haus der wohlhabenden Brüder Luis (Hans Georg Panczak) und Hans (Burkhard Heyl) arbeitet, wird morgens tot in ihrem Bett aufgefunden, ihr Körper zeigt Spuren von sexuellem Missbrauch. Pikanterweise hatte sie mit beiden Brüdern ein sadomasochistisches Verhältnis. Der werte Papa (Hans Korte) verschafft ihnen jedoch ein Alibi, indem er angibt, sie seien zur Tatzeit bei ihm gewesen. In die Ermittlungen schaltet sich Robert Lohmann (Ulrich Matthes) ein, der Bruder der Toten. Er ist in psychiatrischer Behandlung und scheint verwirrt.

Ein Reinecker’sches Psychodrama, dessen titelgebendes Bild (das auch die Schlusscredits noch einmal unterlegt) sehr reizvoll ist, das aber etwas an seiner Ziellosigkeit krankt. Lohmann ist ein in sich gekehrter Träumer und was das eigentlich für eine Disposition sein soll, die er da mit sich herumschleppt, wird nie so ganz klar. Trotzdem eine der besseren Episoden aus dieser insgesamt eher problematischen Phase, mit einem sympathisch aufspielenden Matthes. Und Hans Korte ist eh immer super.

***/*****

Episode 220: Langsamer Walzer (Helmuth Ashley, Deutschland 1993)

Inge (Jennifer Kitsch), die im Wäschesalon von Kubik (Gerd Baltus) arbeitet, nimmt abends entgegen allen Warnungen die Abkürzung durch den Park – und kommt nie zu Hause an. Neben ihrer Leiche sitzt ein Hund, die Polizei findet außerdem einen Walkman, auf dem eine Kassette einen langsamen Walzer spielt. War Kubik der Täter, der ein Auge auf Inge geworfen hatte und zudem von seiner bettlägerigen Gattin (Hannelore Hoher) gepiesackt wird?

Die Szenen, in denen Derrick und Harry hochkonzentriert der Musik aus dem Walkman lauschen, sind alles: Nicht nur weil fraglich ist, was sie aus dem fürchterlich synthetischen Stück Musik eigentlich herauszuhören hoffen, sondern auch, weil Regisseur Ashley offensichtlich nicht wusste, dass man für einen Walkman einen Kopfhörer benötigt. Das passt zu einer Folge, der ich gern das Prädikat „verstrahlt“ geben würde, wenn die Inszenierung nicht so furchtbar bieder und eigenschaftslos wäre. Nicht auszudenken, wäre „Langsamer Walzer“ in den Siebziger- oder Achtzigerjahren entstanden, denn eigentlich ist hier alles drin: Der dunkle, gefährliche Park, durch den Mädchen des nachts nicht mehr gehen sollten, der geile alte Tropf, der jungen Mädchen nachstelzt, die boshafte Ehefrau (Hannelore Hoger), die ihn aus dem Bett herumkommandiert und eifersüchtig ist auf die jungen Dinger. In den letzten zehn Minuten wird dann auch noch Peter Fricke als Psychiater ausgegraben, der herausgefunden hat, dass grauenhafte Synthieklassik einen beruhigenden Effekt auf Psychopathen hat. Und Christian Berkel spielt das Versuchskaninchen in seinem Beweisvideo! Hier ist genug Stoff für drei Folgen drin – und selbst, wenn sie den Nineties-Muff nicht ganz abschütteln kann, sticht sie doch heraus.

****/*****

Episode 221: Geschlossene Wände (Theodor Grädler, Deutschland 1993)

Irene Solm (Constanze Engelbrecht), Ex-Supermodel und ehemaliges Objekt der Begierde der Regenbogenpresse, wird nach einem Selbstmordversuch sowie mehrmonatigem Alkohol- und Drogenentzug aus einer Heilanstalt verlassen und sucht ihren Lover, den Schauspieler Gaston Riemann (Hanns Zischler) auf. Doch der hat längst eine Neue und setzt die ausgebrannte Schönheit mitleidlos vor die Tür. Eingefangen wird das Spektakel vom Klatschreporter Rob SImon (Heiner Lauterbach), der Riemann danach in seinem Blatt an den moralischen Pranger stellt. Das Ergebnis folgt auf dem Fuße: Riemann wird vor den Augen von Irene in der Tiefgarage erschossen.

Reinecker polemisiert mal wieder gegen die sogenannte High Society und vor allem die Showbiz-Szene, deren eitlen Selbstdarsteller ihm alle suspekt sind, weil sie zarte Geschöpfe wie Irene ins Verderben stürzen. Die bildschöne Engelbrecht bekommt leider nicht viel zu tun, außer lebensmüde aus dem ungeschminkten Gesicht zu gucken. Am Ende darf Derrick dem Klatschreporter – in dessen Redaktionsbüro ein Poster von Jason Donovan hängt – die Moral von der Geschicht ins Mikro diktieren. Könnte lustig sein, wenn die Folge etwas mehr Drive hätte. So bleibt nur der furchtbare Song im Ohr, der in dem reichlich tristen Szeneclub immer gespielt wurde, wenn „sie“ den Laden betrat. Dann hätte ich mich allerdings auch in den Suizid gesoffen.

**/*****

Episode 222: Nach acht langen Jahren (Helmuth Ashley, Deutschland 1993)

Ein italienischer Gastwirt wird von einem Mafiakiller erschossen, nachdem seine Ehefrau (Cornelia Froboess) den Schutzgeldkassierer wenige Tage zuvor rausgeschmissen hatte. Hinter dem Mord steckt Andreas Heine (Michael Gwisdek), Deutscher im Dienste der Mafia, der nach dem Vorfall sofort aus Rom nach München geschickt wird, um die Sache gemeinsam mit Zensky (Werner Pochath) zu regeln. Vor Ort nimmt er auch Kontakt mit seiner Ehefrau (Rosel Zech) und seinen beiden Kindern auf, die er vor acht Jahren hatte sitzen lassen.

Das muss man sich mal vorstellen: La Famiglia entsendet wegen Cornelia Froboess‘ Aufmüpfigkeit einen Mann aus Rom! Diese völlig absurde Prämisse gibt einigen Aufschluss über die Irrwege, auf denen sich Reineckers Geist damals befunden haben muss. Auch diese Episode ist wieder sehr somnambul und träge, kaum einer verhält sich auch nur halbwegs menschlich – mit Ausnahme des aalglatten Heine, der aber trotzdem erst am Ende aus der Haut fährt, als ihm Harry auf Geheiß Derricks die Handschellen anlegt. Peter Bertram gibt mal wieder einen Italiener mit Klischeeakzent – ob er sich damals Hoffnung machte, den „Isch ‚abe gar kein Auto“-Spot zu bekommen?

***/*****

Episode 223: Die Lebensgefährtin (Günter Gräwert, Deutschland 1993)

Hilde Lussek (Krista Bosch) kommt vom Einkaufen nach Hause und findet ihren Lebensgefährten Walter Scholz (Udo Vioff) tot auf: Die beiden standen nur wenige Wochen vor ihrer Hochzeit. Hildes Freundin Vera (Jutta Kammann) macht die schockierte Frau darauf aufmerksam, dass sie mit völlig leeren Händen dastehen wird, sofern Walter sie nicht in seinem Testament benannt hat, doch alles, was die beiden finden, ist ein Säckchen mit wertvollen Juwelen, die Hilde der Freundin zum Schutz anvertraut. Wenig später gesteht der Arzt ihr, dass ihr Partner Opfer eines Mordes geworden ist, und. verständigt die Polizei. Kurz nach Derrick treffen auch Walters Bruder Egon (Christoph Bantzer) und dessen Sohn Udo (Philipp Moog) ein, die als Erben schon mit den Hufen scharren.

Erbschaften und die Streitigkeiten darum bieten Reinecker einen trefflichen Boden für seine Polemisierungen gegen bürgerliche Heuchelei, Verlogenheit und Gier. Im vorliegenden Fall geben Bantzer und der ewig schmierige Moog besonders ekelhafte Beispiele ab: Der Verwandte, der sie zu Lebzeiten nicht ausstehen konnte und sie hochkant rauswarf, ist noch nicht kalt, da gieren sie schon nach seinem Vermögen und ziehen über dessen Lebensgefährtin her, die durch keinerlei amtliche Papiere legitimiert ist. Derrick bleibt cool wie eine Hundeschnauze und lässt sich nicht beirren. Letztlich schaden sich die beiden nur selbst, denn sie drängen sich als Tatverdächtige natürlich geradezu auf. „Die Lebensgefährtin“ ist nicht gerade spannend, weil eigentlich von Anfang an kaum ein Zweifel daran besteht, wer hinter dem Mord steckt, aber sie funktioniert, weil Reinecker weiß, wie er die Affekte bedient. DERRICK-Regulars wie Christian Merkel und Christine Wodetzky mischen auch noch mit.

***/*****

Episode 224: Die seltsame Sache Liebe (Theodor Grädler, Deutschland 1993)

Ein junges Mädchen wird tot zwischen den Gleisen des Güterbahnhofs gefunden. Derrick und Harry sehen sofort, dass die Leiche dort nur abgelegt wurde. Es handelte sich um die Freundin des jungen Ulrich (Holger Handtke), den die Nachricht von ihrem Tod völlig aus der Bahn wirft. Sie arbeitete als Kellnerin in der Kneipe von Arnold (Claus Biederstaedt) und Helene Soske (Diana Körner) und war auch am Abend ihres Todes dort. In die Ermittlungen mischt sich der Alkoholiker Seidel (Wolf Roth), ein ehemaliger Kollege Derricks, der dringend eine Beschäftigung braucht, um sein Leben zu meistern.

Reinecker im pseudophilosophischen Schnarchmodus: Wieder einmal zeichnet er das weibliche Opfer als unschuldige Männerbeglückerin und die Liebe zwischen ihr und dem kreuzlangweiligen Ulrich als paradiesischen Zustand des sich gegenseitigen Anstrahlens. Ersteres steht natürlich im Konflikt zu Letzterem und deshalb gibt’s auch wieder ein paar alte Männer, die an einem dreißig Jahre jüngeren Mädel rumschrauben und am Ende doof aus der Wäsche gucken. „Die seltsame Sache Liebe“ ist wie so viele Episoden aus dieser Phase langsam und schnarchig, sodass auch die Reinecker’schen Geschmacksverwirrungen nicht wirklich zum Zuge kommen. Da können noch nicht einmal Biederstaedt und der wie immer großartige Roth das Steuer herumreißen.

**/****

Episode 225: Zwei Tage, zwei Nächte (Zbynek Brynych, Deutschland 1993)

Kronau (Peter Ehrlich) findet durch einen Zufall heraus, dass sein Sohn Achim (Jacques Breuer) sein Geld als Drogendealer verdient und spült dessen Vorrat im Wert von 100.000 DM kurzerhand im Klo herunter. Der Sohn ist verzweifelt, denn nun steht er bei seinen Auftraggebern mit diesem Betrag in der Kreide. Anstatt ihm das Geld zu geben, fordert der Vater Achim auf, die Gauner mit der Tatsache zu konfrontieren und ihnen mit der Polizei zu drohen, um sie in Schach zu halten. Von der Unterredung kehrt Achim nicht zurück, wird erschossen in einer Unterführung gefunden. Der Vater bringt sich um und hinterlässt Tochter Sabine (Katharina Schubert), die nun mit Derricks Hilfe die Mörder des Bruders dingfest machen will.

Dass Ehrlich und Breuer schon nach kurzer Zeit „ausfallen“, ist ein Wermutstropfen, denn die beiden sind immer eine Schau. Die Episode krankt aber auch daran, dass die Täter keinerlei Rolle spielen, erst in der letzte Szene überhaupt in Erscheinung treten. „Zwei Tage, zwei Nächte“ bleibt dem Melodram verpflichtet, begibt sich dafür zwar in den sündigen Unterbauch Münchens – eine Pinte namens „Blue Movie“, in der Walter Renneisen den Zapfhahn bedien und die Junkies zugedröhnt an die Decke starren, während die Flipperautomaten klappern und DERRICK-Veteranin Ute Willing sich einen Schuss in die Wade setzt -, aber wir befinden uns eben in den Neunzigern und da ist alles mit diesem pastoralen Schmelz der Seriosität überzogen. Man merkt, das Brynych versucht, eine gewisse avantgardistische Artifizialität in seine Bildkompositionen zu bringen, aber der aalglatte Fernsehlook lässt alles billig, aseptisch und geleckt aussehen. Vielleicht müsste ich mich von meinen Erwartungen und Vorprägungen freimachen, um die eigenen Reize des Nineties-DERRICKs schätzen zu können, aber noch gelingt mir das nicht. Das Highlight für mich war das Tourposter von Nuclear Assault featuring Depressive Age, das in der Pinte an der Wand hängt.

**/*****

Episode 226: Nachtvorstellung (Helmuth Ashley, Deutschland 1993)

Drei Schüler (Oliver Hasenfratz, Nikolaus Gröbe und Philipp Brammer) besuchen die Nachtvorstellung eines Actionreißers im Kino, von der sie sich etwas mehr als nur einen Film versprechen. Sie behalten Recht: Während des Showdowns wird der Kartenverkäufer mitten im Saal unbemerkt vom Publikum erschossen. Derrick findet heraus, dass er mit Drogen handelte – und unter anderem für den Rückfall einer Mitschülerin der drei Jungs verantwortlich war.

Mal wieder eine Anti-Drogen- und Selbstjustizepisode – diesmal mit dem heutigen Rosamunde-Pilcher-Schwarm Francis Fulton-Smith als trauerndem Ex-Dealer und Christoph Bantzer als verständnisvollem Lehrer. Es gibt jede Menge steifer Dialoge, in denen den jugendlichen Zuschauern (hahaha!) erklärt wird, dass Drogen nur was für Feiglinge sind, die mit dem Leben nicht klarkommen (natürlich von Leuten, die das gar nicht beurteilen können), und Derrick beschwört mit starrem Blick das Leid des weiblichen Opfers, das bei seinem Besuch in der Entzugsklinik geschrieen habe „wie ein Tier“. Am besten gefallen haben mir aber die Angriffe auf das zeitgenössische Kino, in dem angeblich nur noch stumpf rumgeballert wird, darüber sind sich sowohl die Schüler als auch Harry einig, der Cineast. Über die Leinwand flimmert dazu etwas, was wie ein zweitklassiger französischer Actionfilm von 1984 aussieht, während im Foyer Poster von solchen Gewaltreißern wie SOMMERSBY und FOREVER YOUNG aushängen. Es ist eine verrückte Welt, dieses München anno ’93. Man muss wahrscheinlich dabeigewesen sein.

**/*****

Episode 227: Ein Objekt der Begierde (Zbynek Brynych, Deutschland 1993)

Karoline Hecht (Jeannine Burch) ist der Typ Frau, auf den Männer bei DERRICK immer gleich reagieren: Sie verlieben sich Hals über Kopf, benehmen sich daraufhin wie Fünftklässler mit Samenstau und werden zum Würger, wenn sich die ach so offenherzige, lebensfrohe und aufreizende Damen ihren Avance entzieht. Womit auch der Plot dieser Episode hinreichend skizziert wäre. In dem Mietshaus, in dem sie Nachhilfe vom Studenten Bleiweg (René Heinersdorff) erhält, wohnen gleich haufenweise Verehrer: der trottelige Ratinger (Hans Georg Panczak), der ölige Fotograf Tuball (Sky Dumont), der gescheiterte Schauspieler und Alkoholiker Kowalski (Stefan Wigger) sowie die Ehemänner Soost (Michael Mendl) und Kieler (Ralf Schermuly), die mit ihren Weibern nicht mehr glücklich sind. Eines abends liegt das Mädchen erwürgt im Treppenhaus und die ganze Baggage stürzt sich auf den armen Kowalski …

Das Schauspielerensemble reißt es raus, auch wenn Brynych Wigger nicht vom Overacten abhalten kann. Die Serie ist in dieser Zeit gleichermaßen betulich wie theatralisch, im Aufbau mutet das alles ein bisschen nach Provinztheater an, von der eigenen Bedeutungsschwere überzeugt, in der Unbeholfenheit aber oftmals unfreiwillig komisch. Das beginnt schon bei der Eröffnungsszene, die die ewig feixende Karoline zeigt, wie sie zu laut aufgedrehtem Eurodance im Cabrio durch München heizt, während die Passanten nur Kopfschütteln für sie übrig haben oder ihr gar den Vogel zeigen. Das Frauenbild der Serie, das habe ich ja schon mehrfach angedeutet, ist höchst faszinierend: Auf der einen Seite sind es meist die Männer, die die Kontrolle verlieren, aber die Opfer machen es ihnen auch geradezu unverschämt einfach. Nicht nur, dass sie bereits ersticken, wenn man sie zwei Sekunden lang am Hals berührt: Wie diese Karoline mit ihren lustigen Grübchen hier herumscharwenzelt, die peinlichen Ranwanzereien der älteren Herren für lediglich höfliche Harmlosigkeiten ohne Hintergedanken hält, ist schon sehr beachtlich. Und Tappert, als Derrick einst von gerechtem Furor, Hass für die Verlogenheit und boshafte Schadenfreude angetrieben, schlafwandelt müde durch die gut ausgeleuchteten Settings wie ein Priester, dem man Baldriantropfen in die Oblaten gemischt hat. Nach 227 Folgen der Dummheit und Niedertracht hat er alle Hoffnung längst fahren lassen.

**/*****

Episode 228: Das Thema (Alfred Weidenmann Deutschland 1994)

Der Student Werner Godel (Jochen Horst) bessert seine Kasse auf, indem er geklaute Autos für seinen Freund Ralf (Richy Müller) ins Ausland fährt. Bei einer Unternehmung gibt es Komplikationen, die dazu führen, dass Ralf einen Mann erschießt. Zur selben Zeit erhält Werner Besuch von seiner älteren Schwester Monika (Irene Clarin), einer Fotografin, die ihn zu ihrem nächsten Kunstprojekt machen will. Sie bemerkt, dass ihn etwas belastet und bedrängt ihn, sich mitzuteilen.

Es macht derzeit nicht mehr so richtig viel Sinn, die Episoden detailliert zu beschreiben. Manche sind schrecklich, manche lassen Ansätze erkennen, aus denen man zehn oder zwanzig Jahre zuvor noch etwas gemacht hätte, aber die meisten von ihnen sind wie diese hier einfach völlig egal, ohne jede Idee oder innere Spannung. Als das Bild am Ende einfriert und der bekannte Schriftzug eingeblendet wurde, war ich sehr verblüfft: Das war es schon? Dazu passt dann Irene Clarin, eine Schauspielerin, der ich nichts Böses will, die aber die ganze bräsige Mittelmäßigkeit verkörpert, die die Serie nun schon seit einiger Zeit fest umklammert hält.

**/*****

Episode 229: Nachts, als sie nach Hause lief (Helmuth Ashley, Deutschland 1994)

Der Buchhändler Jakob Meissner (Karlheinz Hackl) und seine Gattin Doris (Krista Posch) führen eine seltsame Beziehung: Er liebt sie abgöttisch und sie scheint auch ihn zu lieben, dennoch zieht es sie Abend für Abend raus in die Nachtclubs, wo sie sich anderen Männern an den Hals wirft, nur um dann zu Jakob zurückzukehren. Helene (Christine Buchegger), Jakobs Schwester, ist die Ehe ein Dorn im Auge, weil sie den Bruder enteiere, zum Gespött der Stadt mache und ihren guten Familiennamen in den Schmutz ziehe: Sie will, dass er sich von Doris trennt. Doch das ist nicht mehr nötig, als sie auf dem Heimweg von einer ihrer nächtlichen Exkursionen erschossen wird.

Dank des kruden Frauenbildes, das hier mal wieder abgefeiert wird, allerdings ohne dabei vollends in die Scheiße zu greifen, markiert Ashleys Episode einen kleinen Lichtblick. Krista Posch interpretiert die „lebenslustige“, „vergnügungssüchtige“ Frau (der Begriff „nymphoman“ wird erstaunlicherweise nicht benutzt) als Melancholikerin mit abrupten Stimmungsschwankungen. Einmal hat sie sich eigentlich mit ihrem Mann zum Italiener verabredet, da hört er während des Umziehens das schwermütige Trompetenstück, das sie immer dann auflegt, wenn sie einmal wieder das Bedürfnis überkommt, sich ins Nachtleben zu stürzen. Enttäuscht nimmt er sofort die Krawatte weder ab und storniert ohne jede weitere Absprache mit ihr die Reservierung. Die Szenen mit ihr im Nachtklub sind einigermaßen absurd, weil sie eher wie eine haltlose Schnapsdrossel agiert als wie eine heiße Verführerin, aber Hans Peter Hallwachs zeigt sich trotzdem beeindruckt. Die eigentlichen Schurken sind aber wieder mal Christine Buchegger mit einem weiteren ihrer eiskalten Erfolgsweiber und der gefällige Trottel Hans Georg Panczak, der von Derrick und dem traurigen Willi Berger mit einem echt doofen Trick hereingelegt wird, während Harry Nürnberg unsicher macht (von dem man aber leider nichts sieht).

***/*****

Episode 230: Das Plädoyer (Theodor Grädler, Deutschland 1994)

Als Lakonda (Klaus Herm), der vor Jahren seine untreue Ehefrau mit 40 Messerstichen ermordete, aus der Haft entlassen wird, sucht er sofort den Staatsanwalt Kolbe (Lambert Hamel) auf, der damals für seine Verurteilung verantwortlich war. Das Plädoyer, das dieser damals gesprochen und den Angeklagten darin der Gefühllosigkeit bezichtigt hatte, hat Lakonda niemals vergessen können. Er sinnt auf Rache, will, dass Kolbe nachvollziehen kann, wie er sich fühlte, als er zum Messer griff. Seine Rache zielt auf Kolbes Gattin Ingeborg (Sona MacDonald) ab …

Mit „Schubachs Rückkehr“ hatte Reinecker eine ganz ähnliche Geschichte schon einmal erzählt – allerdings deutlich besser. Trotzdem liegt „Das Plädoyer“ anno 1994 leicht über dem traurigen Durchschnitt, was wie meist in dieser Phase an der Besetzung liegt: Klaus Herm, sonst auf die Vollversager am Rande der Episoden abonniert, die beklagenswerten Hausmeister, neugierigen Nachbarn oder heuchlerischen Zeugen, darf hier mit dem Supernamen „Lakonda“ ausgestattet einen brutalen Mörder spielen, ohne die ihm eigene, gruselige Mittelmäßigkeit dafür abzulegen. Hamel ist ebenfalls gut als selbstverliebter Popanz, der sich auch nach 15 Jahren noch einen auf sein mit literarischer Ambition entworfenes Plädoyer abwedelt und sich gegenüber seiner zarten Gattin aufspielt. Ideal besetzt ist auch Philipp Moog, der in dieser Phase in gefühlt jeder zweiten Folge mitspielt: Als vermeintlich mitfühlender Charmeur und Frauenretter hat er eine kleine Seagal-Einlage, als er gleich drei Hools verjagt, und damit – sowie mit seiner armseligen CD-Sammlung und seinem Popperscheitel – das Herz von Ingeborg erobert. Leider ist das alles schrecklich unpointiert und sobald Derrick auftritt, fühlt man sich wieder wie beim Priesterseminar.

***/*****

Episode 231: Ein sehr ehrenwerter Herr (Zbynek Brynych, Deutschland 1994)

Nachdem Rosy (Monika Baumgartner) und Marta (Juliane Rautenberg), zwei Prostituierte, übel verdroschen wurden, wird ihr Zuhälter Albert Kallus (Hanno Pöschl) in seinem Wagen erschossen. Derricks Verdacht konzentriert sich auf Rosy, den Heilsarmee-Trompeter Buschler (Edwin Noël), der mit Rosy befreundet ist, sowie den Psychologen Fasold (Walter Schmidinger), der immer wieder Prostituierte bei sich aufnimmt und sie aus dem Milieu wegzuholen versucht.

Brynych war in den Siebzigern für einige der allerbesten DERRICK-Folgen verantwortlich. Man sieht immer noch Spuren des Stils, der seine Arbeiten 20 Jahre zuvor unverwechselbar machte: seine bewusst artifiziellen Bildkompositionen, seine überdrehte Melodramatik. Aber im Rahmen dieser plastikhaften, bräsigen Neunzigerjahrehaftigkeit und Reineckers pastoraler Schwafelei verlieren sie all ihre Energie. In „Ein sehr ehrenwerter Herr“ steckt eine gute Episode und mit Hanno Pöschl ist ein Akteur am Start, der mit einem guten Drehbuch ausgestattet in der Lage wäre, einigen Staub aufzuwirbeln, aber es fehlt einfach der Drive und Absonderlichkeiten wie der verfettete Loddel mit Pfedeschwanz, der in der zweiten Hälfte in Kallus‘ Fußstapfen tritt, ohne auch nur eine Zeile Dialog zu erhalten, wirken eher hilflos als inspiriert. Dazu kommt die rätselhafte Juliane Rautenberg, ein echtes DERRICK-Enigma, die ihren letzten Serienauftritt ebenfalls wortlos, dafür aber mit entrücktem Lächeln versieht. Ich gebe trotz aller Vorbehalte drei Sterne, weil man hier wenigstens ein paarmal kräftig mit dem Kopf schütteln kann.

***/*****

Episode 232: Eine Endstation (Alfred Weidenmann, Deutschland 1994)

Totgesagte leben länger – manchmal zur Enttäuschung der nächsten Verwandten. So ist es mit dem Unternehmer Robert Schreiber (Will Quadflieg). Nach einem schweren Unfall, der ihm eigentlich das Leben hätte kosten sollen, kommt er wieder auf die Beine. Doch seine Kinder – Sohn Konrad (Gerd Baltus) und Tochter Anna (Sissy Höfferer) und ihre Ehepartner Vera (Christiane Krüger) und Erich (Reinhard Glemnitz) – haben sich in der Zwischenzeit sein Haus und sein Vermögen unter den Nagel gerissen und schieben ihn in ein Altenheim ab. Der Mann bricht den Kontakt zu seinen Kindern daraufhin ab. Kurz darauf wird der Pförtner der Firma Schreiber erschossen, als er den Wagen von Konrad vorfahren soll. Der Sohn ist sich sicher, dass der Mordanschlag ihm galt und vom Vater ausgeübt wurde, aber der hat ein Alibi.War es vielleicht seine treue, langjährige Sekretärin Sänger (Hannelore Hoger)?

Auf der Habenseite stehen eine Geschichte, die nicht schon tausendmal erzählt wurde, Quadflieg, der seine Rolle mit viel Gravitas versieht und eine Besetzung, die viele bekannte DERRICK-Gesichter vereint. Baltus ist mal wieder das rückgratlose Weichei, Glemnitz weckt Erinnerungen an selige KOMMISSAR-Zeiten und mit Manfred Steffen ist außerdem einer meistbeschäftigten Synchron- und Hörspielsprecher am Start. (Krüger und Höfferer sind allerdings einfach nur mit dabei und haben nicht viel zu tun.) Als Kritikpunkt muss man wieder einmal Reineckers Bräsigkeit anführen: Wie so oft in den Neunzigerjahren interessiert er sich weniger für den Krimiplot und Derricks Ermittlungsarbeit als vielmehr für bedeutungsschwere Monologe und Exkursionen in die Moralphilosophie, die allerdings nur selten so tiefschürfend sind wie er das wohl meinte. Wieder einmal geht es um einen Menschen, der mit der „Moral“ abgeschlossen hat, am „Nullpunkt“ angekommen ist, wie es in einer älteren Episode mal hieß. Das könnte theoretisch schockierend sein, aber in Reineckers behäbiger Prosa und vor dem Hintergrund einer schmucklos-melodramatischen Inszenierung mutet es vor allem überkandidelt und theoretisch an. Trotzdem über dem Durchschnitt.

***/*****

Episode 233: Darf ich Ihnen meinen Mörder vorstellen? (Theodor Grädler, Deutschland 1994)

Bei einem Klavierkonzert macht Derrick die Bekanntschaft mit dem Geschäftsmann Sauters (Stephan Orlac), der sich sehr für den Job des Kriminaloberinspektors interessiert und ihn schließlich zu sich nach Hause einlädt, um ihm bei dieser Gelegenheit seinen Mörder vorzustellen, wie er kryptisch verspricht. Dieser Mörder in spe ist Ulrich Kemp (Peter Kremer), Sauters‘ Geschäftspartner, Liebhaber seiner Gattin (Eleonore Weisgerber) und Mitbewohner seines Hauses. Vor Jahren bewahrte Sauters Kemp vor dem Selbstmord, gab ihm einen Job und drehte sein ganzes Leben um: Allerdings nicht aus Menschenfreude, sondern eher als perfides Sozialexperiment. Nun erwartet er, von ihm umgebracht zu werden. Und so kommt es dann auch. Aber ist Kemp wirklich der Täter?

Ich hatte es eigentlich nicht mehr erwartet, noch einmal eine Episode zu Gesicht zu bekommen, die tatsächlich etwas Neues bietet – und das auch noch auf ansprechendem Niveau. Der Gag besteht hier darin, dass der Mord gewissermaßen von seinem Opfer geplant wird und zwar auf eine Art und Weise, dass der Verdacht zwangsläufig auf jemanden fällt, der eigentlich unschuldig ist. Da weht ein Hauch von Dostojewski durchs Reinecker’sche Drehbuch und Stephan Orlac – Papa Wichert von nebenan – hat sichtlich Spaß diesen begnadeten Misanthropen zum Leben zu erwecken. Zum Ende wird es dann noch einmal richtig tragisch und die Schlusseinstellung zeigt einen Derrick mit zwar bekanntem Gesichtsausdruck, doch die Empfindung, die dahinter liegt, ist neu. Nicht neu ist hingegen, dass der arme Harry hier mal wieder den besonders begriffsstutzigen Stichwortgeber mimen muss, der als Identifikationsfigur für die weniger intelligenten Zuschauer dient, denen Derrick dann alles noch einmal in Ruhe erklärt.

****/*****

Episode 234: Gib dem Mörder nicht die Hand (Theodor Grädler, Deutschland 1994)

Gerhard Schumann (Wolf Roth), Mitglied der Hongkonger Triaden, kehrt nach jahrelanger Abwesenheit für Geschäfte nach München zurück. Bald erfährt sein ehemaliger Freund, der alkoholkranke, arbeitslose Ex-Journalist Demmer (Hans-Peter Hallwachs), von dem Besuch. In der Hoffnung auf einen journalistischen Coup und den damit verbundenen Geldsegen konfrontiert er Schumann, als der seine Familie (u. a. Till Topf, Stefan Wigger, Klaus Behrendt und Liane Hielscher) besucht, und erpresst ihn schließlich. Das lässt sich Schumann natürlich nicht gefallen – er bringt Demmler kaltblütig um und seine Familie dazu, ihm ein Alibi zu geben.

Die Idee mit dem deutschen Mitglied des internationalen organisierten Verbrechens hat Reinecker schon einmal in „Nach acht langen Jahren“ (siehe oben) verbraten. Dank Wolf Roth ist dieses „Reboot“ aber deutlich interessanter und spannender. Wobei man „spannender“ in Anführungszeichen denken muss, denn eigentlich steht hier kaum etwas auf dem Spiel: Der Zuschauer weiß von Anfang an, dass Schumann ein Arschloch ist. Er weiß auch, dass er Demmer umbringen wird, als dieser zum ersten Mal auftritt. Wer mehr als eine Episode DERRICK verfolgt hat, weiß natürlich auch, dass Schumanns Sippe schön stillhalten wird, genauso wie dass am Ende Derrick obsiegt. Aber Wolf Roth macht eben den Unterschied: Den arroganten, sich selbst für einen über den Dingen stehenden Supermacker haltenden Snob hat er so gut drauf wie kaum ein anderer und sein giftig geführter Dialog mit dem Kriminaloberinspektor ist mal wieder vom Allerfeinsten. Am schönsten ist es, wie Derrick es genießt, diesen Typen mit seinen impertinenten Fragen auf die Palme zu bringen. Mein Lieblingsmoment ist wie Derrick, gar nicht beeindruckt von der Schumann’schen Aufschneiderei, den Namen der chinesischen Metropole ausspricht, um seinen Gegenüber zu ärgern: „HOngg-KOngg“. Der Clash dieser beiden Heavyweights fällt noch umso beeindruckender aus, als solche Langweiler wie Till Topf oder Irene Clarin sich daneben ausnehmen wie die Ersatzbesetzung eines Schultheaterstücks. Trotzdem hat die Episode eigentlich nur einen echten Fehler: Dass sich irgendjemand wirklich freuen könnte, einen so knallharten Egoisten und Angeber wie Schumann wiederzusehen, scheint reichlich unwahrscheinlich.

****/*****

Episode 235: Gesicht hinter der Scheibe (Dietrich Haugk, Deutschland 1994)

Ein rätselhafter Anruf geht in einer Polizeiwache ein: Der Anrufer fordert den Polizisten auf, einen gewissen Herrn Zeller zu kontaktieren, damit der wiederum in seiner Firma nach seiner Tochter schaue. Der Unternehmer (Klausjürgen Wussow) tut wie ihm geheißen und findet seine Tochter Monika (Muriel Baumeister) tot vor. Ihr Verlobter Arno Beckmann (Jacques Breuer zeigt sich nur wenig schockiert: Er inkriminiert den Filmstudenten Adrian Scholl (Philipp Moog), der mit Monika ein Filmprojekt hatte. Es stellt sich heraus, dass Monika sich sehr einsam fühlte und unter anderem von Kubanke (Winfried Glatzeder), einem Geschäftspartner des Vaters, sexuell missbraucht wurde …

Wieder einmal beschäftigt sich Reinecker mit dem Schicksal einer Frau, die für die ach so gemeine, verlogene Welt da draußen einfach zu gut ist und daran schließlich zugrunde geht. Muriel Baumeister – die ich total fürchterlich finde, was mir irgendwie leid tut – gibt das kulleräugige Zauberwesen, das beim menschgewordenen Popperscheitel Moog offene Türen einrennt. Das Material, das man von dessen Projekt zu sehen bekommt, ist grauenvoll amateurhaft, dazu gleichermaßen prätentiös wie planlos und sollte jeden verantwortungsbewussten Dozenten eigentlich dazu veranlassen, ihm eine andere Karriere nahezulegen – oder ihn mit einem zünftigen Arschtritt aus der Universität hinauszubefördern. In einer Vorlesung gibt es Ausschnitte aus einer frühen Regiearbeit von Bernd Eichinger zu sehen, in denen der Professor EInflüsse des klassischen amerikanischen Kinos erkennt. Klausjürgen Wussow steht in seinem Wohnzimmer und dirigiert zu Klassi von der Schallplatte. Die Rückblenden, die Kubankes Missbrauch an Monika zeigen, sind sehr artifiziell, in Zeitlupe gehalten und erinnern etwas an italienische Giallos. Evelyn Opela ist mal wieder umwerfend als verzweifelte Mutter der Toten, die gestehen muss, dass sie ihr Kind nicht kannte. Der Kriminalfall ist wie so oft in jener Zeit uninteressant, aber die Episode hat was.

****/*****

Episode 236: Der Schlüssel (Zbynek Brynych, Deutschland 1994)

Der Geschäftsmann Howald (Sky Dumont), der seine Gattin Susanne (Sunnyi Melles) mit seiner Sekretärin (Gundis Zambó) betrügt, wird nachts vor seinem Haus erschossen. Derrick findet schnell heraus, dass es sich um das Werk eines Auftragsmörders handelt, der schon mehrfach in München zugeschlagen hat. Er vermutet, dass Susanne den Mord an ihrem Gatten in Auftrag gegeben hat.

Alles aus! „Der Schlüssel“ ist endlich mal wieder Brynych vom Allerfeinsten, was bedeutet, dass sich die Merkwürdigkeiten die Klinke in die Hand geben. Das Drehbuch von Reinecker ist Quatsch mit Soße, aber Brynych schert sich nicht weiter darum und dreht alle Regler nach rechts. Nur Tappert schnallt nichts und ereifert sich angesichts des anno 1994 nun keinesfalls neuen Phänomens käuflicher Morde, als stehe der Untergang des Abendlandes nun aber wirklich kurz bevor. Er agiert ein bisschen wie die ahnungslosen Plastikgesichter in STARSHIP TROOPERS, die ja auch dachten, sie machen bei einem geilen Kriegsfilm mit, während sich Verhoeven einen Spaß mit ihnen erlaubte. Ihm gegenüber agiert die elfenhaft-elfenbeinerne Sunnyi Melles, als sei sie auf einem ganz seltsamen Trip, zwischen hypernervös-hysterisch und entrückt-ekstatisch. Es ist eine Performance, die sicher nicht im herkömlichen Sinne als „gut“ zu bezeichnen ist, aber viel zu dieser traumgleichen Atmosphäre beiträgt. Wenn jemals eine DERRICK-Episode in einer surrealen Parallelwelt angesiedelt war, dann diese. Pierre Franckh, Schutzpatron der DERRICK-Jammerlappen, spielt einen Undercover-Cop, Holger Petzold den Wirt in einem Nachtklub, in dem fünf Tänzer sich in ihrer Performance nicht von der laufenden Musik beschränken lassen und Frank Duval, Komponist zahlreicher DERRICK-Songs, den gedungenen Mörder. Sein mit Inbrunst am Klavier vorgetragenes Schlaflied, das in einer Variation auch als Titelsong fungiert, schlägt dem Fass den Boden aus. Während er totalen Nonsens mit der Stimme eines rituellen Beschwörers von sich gibt, bricht ihm der Schweiß aus und am Ende muss ihn seine Muse wieder aufrichten, wel er sich so verausgabt hat. Das ist alles nicht zu fassen. Ich bin unendlich dankbar für „Der Schlüssel“, denn nach Dutzenden von Folgen immergleicher Tranigkeit kommt sie einer auf Drogen durchgefeierten Nacht gleich.

*****/*****

Episode 236: Das Floß (Helmuth Ashley, Deutschland 1994)

Elvira Nolte (Sona MacDonald) findet ihren Ehemann Hans (Will Danin) tot zu Hause vor. Geschockt oder gar traurig ist sie nicht: Ihr Gatte hatte regelmäßig Frauenbesuch, veranstaltete mit seinem Freund Wexler (Manfred Zapatka) Sexparties, zu der er die knackige Anna Bender (Christina Plate) einludt, die ihm deren Vater (Hermann Lause) verhökerte, um sich die Kasse aufzubessern. Wer war der Täter? War es die gedemütigte Ehefrau? Der emaskulierte Wexler? Anna selbst, ihr Freund Uli (Oliver Hasenfratz) oder doch Annas verständnisvoller Lehrer Borchert (Edwin Noel)?

Nach einmal Semi- und einmal Totalwahnsinn sind wir mit „Das Floß“ wieder zurück in der tristen DERRICK-Wirklichkeit des Jahres 1994. Reinecker bemüht sich noch nicht einmal, Interesse an seinem Kriminalfall vorzugaukeln, stattdessen konstruiert er mit den braven, unschuldigen „Teenies“ – die Plate war bereits 29 – und den korrupten Bürgerlichen mal wieder ein Gegensatzpaar, das keinerlei gesellschaftliche Wahrheiten mehr offenlegt, sondern nur noch Auskunft über den Grad der Verstaubtheit seines Oberstübchens gibt. Die Auflösung gleicht einer Unverschämtheit, das einzige, was die Folge rettet, sind die Brüste der Hauptdarstellerin.

**/*****

Gefällt mir Wird geladen …

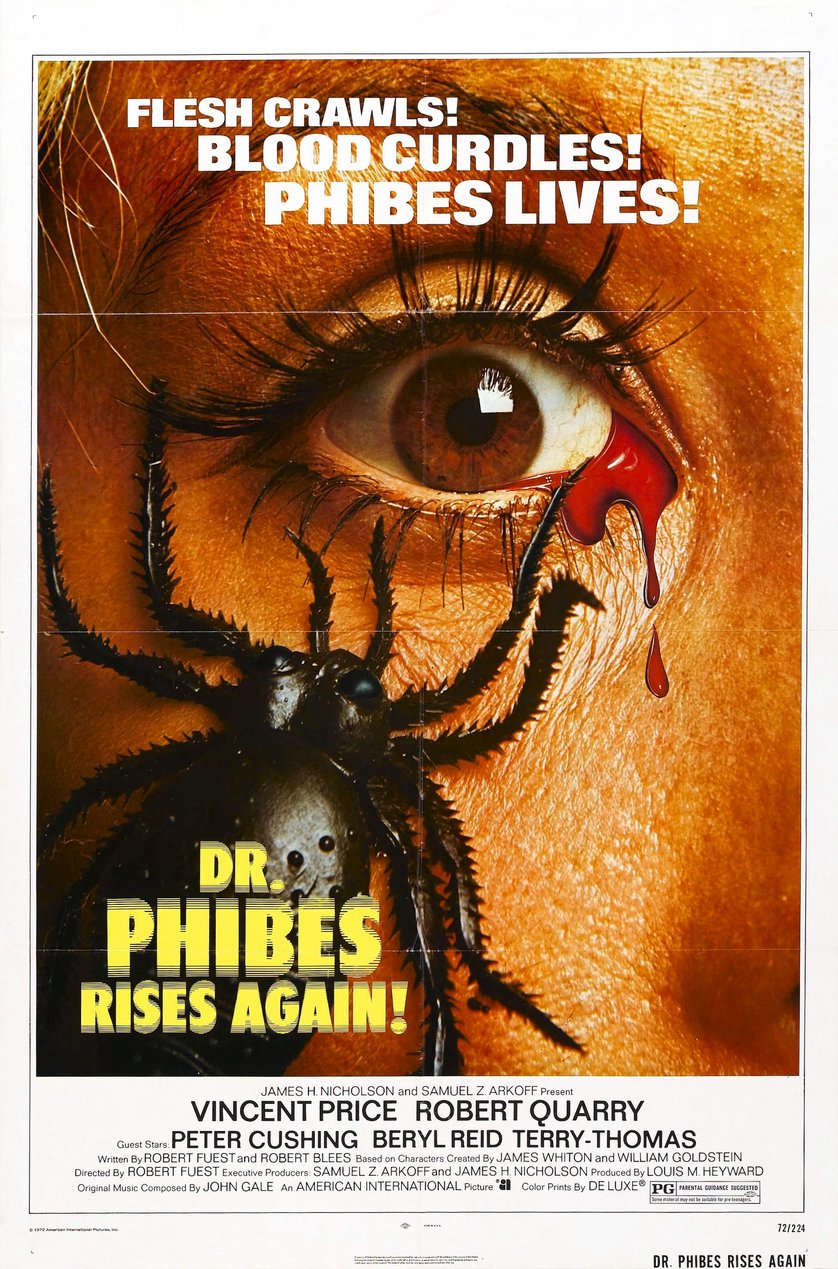

THEATRE OF BLOOD war Prices erste Horrorfilm, den er nach der Vollendung seines Vertrags mit AIP drehte. Die von Roger Corman für die unabhängige Produktionsgesellschaft inszenierten Poe-Verfilmungen waren in den Sechzigerjahren immens erfolgreich gewesen und hatten die Popularität des Schauspielers in einer Phase bewahrt, in der es für Schauspieler altersbedingt oft schwierig wird, noch Hauptrollen zu ergattern. Der zunächst sehr attraktiv aussehende Zehnjahresvertrag, der der AIP ein Exklusivrecht auf Horrorfilme mit Price sicherte, dem Schauspieler es aber gleichzeitig ermöglichte, andere Rollen für andere Studios zu übernehmen, entwickelte sich für Price nach dem Ausscheiden von Corman aber zur Sackgasse, denn Arkoff und Nicholson fehlten sowohl der Draht zur Jugend, dem Hauptpublikum von Genrefilmen. als auch ein ähnlich stilsicherer und intelligenter Regisseur wie Corman es gewesen war. THE ABOMINABLE DR. PHIBES war wie Balsam auf durch Schund wie CRY OF THE BANSHEE geschlagene Wunden, doch das von Anfang an von Schwierigkeiten geplagte Sequel DR. PHIBES RISES AGAIN und die Tatsache, dass AIP mit Robert Quarry einen neuen Horrorstar neben Price aufbauen wollten, vergrätzten den Veteran. THEATRE OF BLOOD, den er im Anschluss für MGM drehte, und der die Erfolgsformel von THE ABOMINABLE DR. PHIBES noch einmal aufgriff, musste für Price wie eine Wiedergeburt wirken: Bis zu seinem Lebensende bezeichnete er ihn als einen seiner Lieblingsfilme.

THEATRE OF BLOOD war Prices erste Horrorfilm, den er nach der Vollendung seines Vertrags mit AIP drehte. Die von Roger Corman für die unabhängige Produktionsgesellschaft inszenierten Poe-Verfilmungen waren in den Sechzigerjahren immens erfolgreich gewesen und hatten die Popularität des Schauspielers in einer Phase bewahrt, in der es für Schauspieler altersbedingt oft schwierig wird, noch Hauptrollen zu ergattern. Der zunächst sehr attraktiv aussehende Zehnjahresvertrag, der der AIP ein Exklusivrecht auf Horrorfilme mit Price sicherte, dem Schauspieler es aber gleichzeitig ermöglichte, andere Rollen für andere Studios zu übernehmen, entwickelte sich für Price nach dem Ausscheiden von Corman aber zur Sackgasse, denn Arkoff und Nicholson fehlten sowohl der Draht zur Jugend, dem Hauptpublikum von Genrefilmen. als auch ein ähnlich stilsicherer und intelligenter Regisseur wie Corman es gewesen war. THE ABOMINABLE DR. PHIBES war wie Balsam auf durch Schund wie CRY OF THE BANSHEE geschlagene Wunden, doch das von Anfang an von Schwierigkeiten geplagte Sequel DR. PHIBES RISES AGAIN und die Tatsache, dass AIP mit Robert Quarry einen neuen Horrorstar neben Price aufbauen wollten, vergrätzten den Veteran. THEATRE OF BLOOD, den er im Anschluss für MGM drehte, und der die Erfolgsformel von THE ABOMINABLE DR. PHIBES noch einmal aufgriff, musste für Price wie eine Wiedergeburt wirken: Bis zu seinem Lebensende bezeichnete er ihn als einen seiner Lieblingsfilme. Der Erfolg des

Der Erfolg des  Die Erstbegegnung mit vielen von mir geliebten Horrorfilmen fand nicht im Fernsehen und auch nicht via Videokassette statt, sondern über die Erzählung von Schulfreunden. Meine Eltern waren nicht übermäßig streng mit mir, was Filmkonsum anging, aber sie hielten manche Dinge von mir fern – und ich vertraute ihnen, was dazu führte, dass ich einen Heidenrespekt vor Horrorfilmen hatte – gleichzeitig aber total fasziniert von ihnen war. Von THE ABOMINABLE DR. PHIBES und auch dem Sequel DR. PHIBES RISES AGAIN erzählte mir ein Schulkamerad, der weniger schreckhaft war. Ich erinnere mich noch daran, wie er mir von den bizarren Morden der beiden Filme berichtete. Der Name „Dr. Phibes“ und die Bilder, die ich mir von ihm und seinen Taten ausmalte, waren danach fest in meinem Kopf implementiert. Und erstaunlicherweise stellte die Sichtung viele Jahre später dann keinesfalls eine Enttäuschung dar: Der Film entsprach ziemlich genau dem, was ich mir ausgemalt hatte.

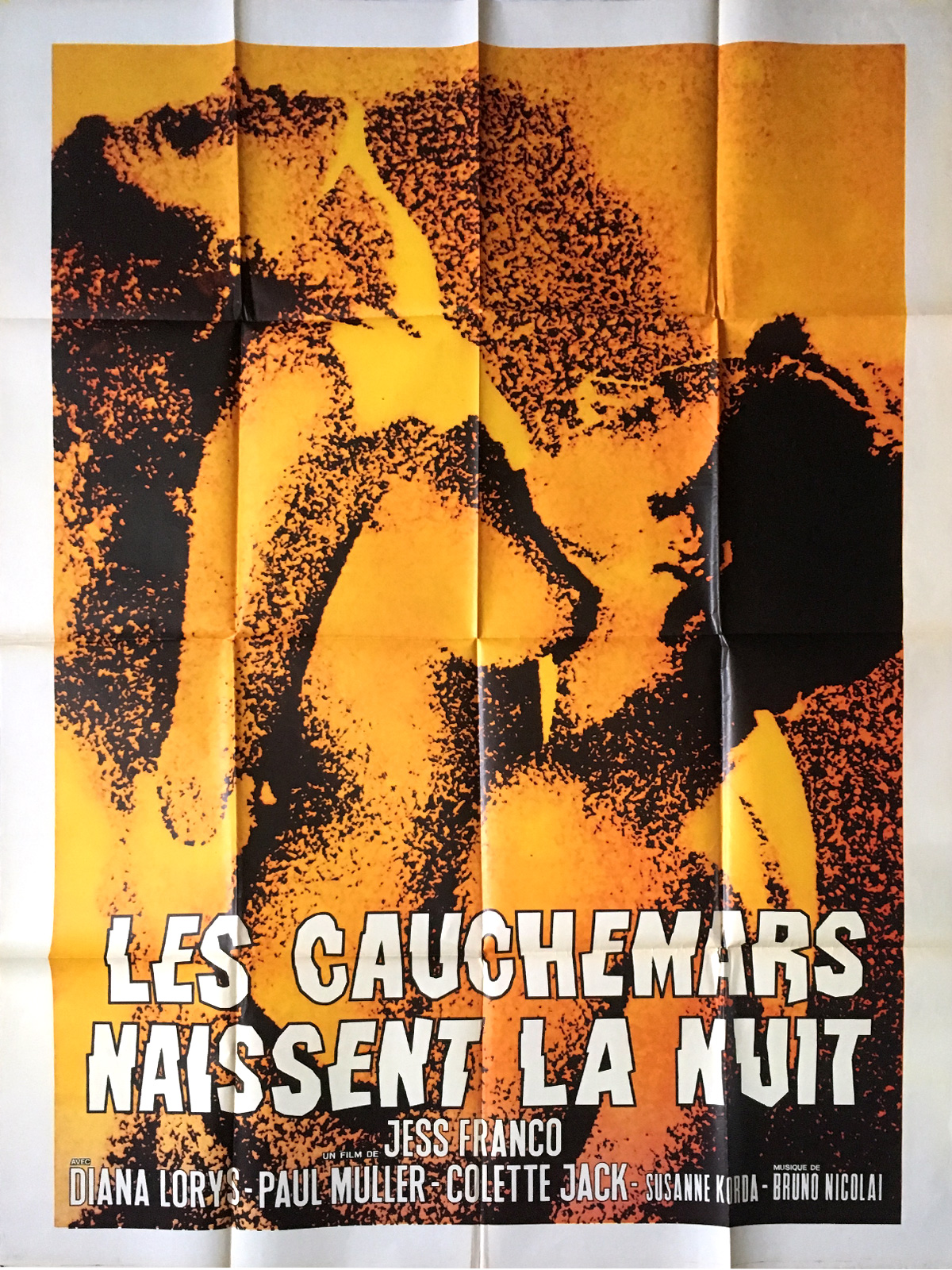

Die Erstbegegnung mit vielen von mir geliebten Horrorfilmen fand nicht im Fernsehen und auch nicht via Videokassette statt, sondern über die Erzählung von Schulfreunden. Meine Eltern waren nicht übermäßig streng mit mir, was Filmkonsum anging, aber sie hielten manche Dinge von mir fern – und ich vertraute ihnen, was dazu führte, dass ich einen Heidenrespekt vor Horrorfilmen hatte – gleichzeitig aber total fasziniert von ihnen war. Von THE ABOMINABLE DR. PHIBES und auch dem Sequel DR. PHIBES RISES AGAIN erzählte mir ein Schulkamerad, der weniger schreckhaft war. Ich erinnere mich noch daran, wie er mir von den bizarren Morden der beiden Filme berichtete. Der Name „Dr. Phibes“ und die Bilder, die ich mir von ihm und seinen Taten ausmalte, waren danach fest in meinem Kopf implementiert. Und erstaunlicherweise stellte die Sichtung viele Jahre später dann keinesfalls eine Enttäuschung dar: Der Film entsprach ziemlich genau dem, was ich mir ausgemalt hatte. Hier fängt es an, so richtig interessant zu werden im Werk Francos: Nicht, dass er nicht schon zuvor enorm sehenswerte Filme hervorgebracht hätte, aber mit LES CAUCHEMARS NAISSENT LA NUIT war er zum ersten Mal von allen kommerziellen Verpflichtungen befreit und nur sich selbst verpflichtet. Es gab keine Produzenten, die ihm reinredeten, keine kommerziellen Erwartungen, die zu erfüllen waren, keine literarische Vorlage, an der er sich orientieren musste. Das Ergebnis ist ein Film, der alle die Elemente zeigt, für die der Spanier berüchtigt ist, wahlweise verehrt oder verlacht wird. LES CAUCHEMARS NAISSENT LA NUIT drehte Franco innerhalb einer Woche ab und er musste dabei keinerlei Rücksicht etwa auf die Zensur in seinem Heimatland nehmen. Das Werk war nicht für eine breite Kinoauswertung gedacht, sondern für die freigeistigen Sexkinos in Frankreich und Belgien, wo der Film dann auch als einziges aufgeführt wurde, mit drei- bzw vierjähriger Verspätung.

Hier fängt es an, so richtig interessant zu werden im Werk Francos: Nicht, dass er nicht schon zuvor enorm sehenswerte Filme hervorgebracht hätte, aber mit LES CAUCHEMARS NAISSENT LA NUIT war er zum ersten Mal von allen kommerziellen Verpflichtungen befreit und nur sich selbst verpflichtet. Es gab keine Produzenten, die ihm reinredeten, keine kommerziellen Erwartungen, die zu erfüllen waren, keine literarische Vorlage, an der er sich orientieren musste. Das Ergebnis ist ein Film, der alle die Elemente zeigt, für die der Spanier berüchtigt ist, wahlweise verehrt oder verlacht wird. LES CAUCHEMARS NAISSENT LA NUIT drehte Franco innerhalb einer Woche ab und er musste dabei keinerlei Rücksicht etwa auf die Zensur in seinem Heimatland nehmen. Das Werk war nicht für eine breite Kinoauswertung gedacht, sondern für die freigeistigen Sexkinos in Frankreich und Belgien, wo der Film dann auch als einziges aufgeführt wurde, mit drei- bzw vierjähriger Verspätung.

Ein Mann, der Jazztrompeter Jimmy (James Darren), findet am Strand die Leiche der jungen Wanda (Maria Rohm), die er wenige Tage zuvor auf einer Party getroffen hatte und dabei Zeuge wurde, wie sie von dem Kunsthändler Kapp (Dennis Price), der Fotografin Olga (Margaret Lee) und dem Playboy Ahmet (Klaus Kinski) in einem perversen Spiel gequält und gefoltert worden war. Der Leichenfund treibt den Musiker nach Rio, wo er eine Beziehung mit der Nachtclub-Sängerin Rita (Barbara McNair) eingeht und wenig später einer Frau begegnet, die wie das Ebenbild der toten Wanda aussieht. Der schweigsamen Frau fallen nacheinander die Peiniger der Ermordeten zum Opfer. Wer ist die mysteriöse Frau? Ist sie eine Doppelgängerin oder ein Geist? Und welche Rolle spielt Jimmy, der immer mehr an seinem Verstand zweifelt, in der Geschichte?

Ein Mann, der Jazztrompeter Jimmy (James Darren), findet am Strand die Leiche der jungen Wanda (Maria Rohm), die er wenige Tage zuvor auf einer Party getroffen hatte und dabei Zeuge wurde, wie sie von dem Kunsthändler Kapp (Dennis Price), der Fotografin Olga (Margaret Lee) und dem Playboy Ahmet (Klaus Kinski) in einem perversen Spiel gequält und gefoltert worden war. Der Leichenfund treibt den Musiker nach Rio, wo er eine Beziehung mit der Nachtclub-Sängerin Rita (Barbara McNair) eingeht und wenig später einer Frau begegnet, die wie das Ebenbild der toten Wanda aussieht. Der schweigsamen Frau fallen nacheinander die Peiniger der Ermordeten zum Opfer. Wer ist die mysteriöse Frau? Ist sie eine Doppelgängerin oder ein Geist? Und welche Rolle spielt Jimmy, der immer mehr an seinem Verstand zweifelt, in der Geschichte? Francos LUCKY, EL INTREPIDO gehört zu den „Superheldenfilmen“, die begünstigt durch den Erfolg der BATMAN-Serie und den Filmabenteuern von James Bond in den Sechzigern ein kleines Subgenre zwischen Eurospy und Science Fiction bildeten und deren bekanntester und bester Vertreter wahrscheinlich Mario Bavas DANGER: DIABOLIK ist. Überraschenderweise fällt sein Beitrag weniger billig aus, als man das vielleicht erwartet hat: Es steckte unter anderem deutsches Geld in dem Projekt, was sich unter anderem im Mitwirken des Edgar-Wallace-Regulars Dieter Eppler und Barbara Bolds niederschlägt, die kurz zuvor in Harald Reinls

Francos LUCKY, EL INTREPIDO gehört zu den „Superheldenfilmen“, die begünstigt durch den Erfolg der BATMAN-Serie und den Filmabenteuern von James Bond in den Sechzigern ein kleines Subgenre zwischen Eurospy und Science Fiction bildeten und deren bekanntester und bester Vertreter wahrscheinlich Mario Bavas DANGER: DIABOLIK ist. Überraschenderweise fällt sein Beitrag weniger billig aus, als man das vielleicht erwartet hat: Es steckte unter anderem deutsches Geld in dem Projekt, was sich unter anderem im Mitwirken des Edgar-Wallace-Regulars Dieter Eppler und Barbara Bolds niederschlägt, die kurz zuvor in Harald Reinls  Wenn ich hier über Fords Filme schreibe – mit meiner umfassenden Retrospektive habe ich vor über vier Jahren angefangen, eigentlich mit dem ehrgeizigen Ziel, sie innerhalb eines Jahres abzuschließen -, steht mir immer wieder die Filmgeschichte im Weg wie ein Achttausender. Viele von Fords Filmen, FORT APACHE eingeschlossen, sind ja viel mehr als nur das: Sie gehören zum Kanon, sind Meilensteine des US-amerikanischen Kinos, Generationen von Cinephilen, Historikern, Filmwissenschaftlern, Filmkritikern oder einfach nur ganz normalen Kinogängern und Fernsehzuschauern haben sie gesehen, sich eine Meinung über sie gebildet, eine Beziehungen zu ihnen aufgebaut und zum Teil über sie geschrieben. Das, was ich hier auf begrenztem Raum zum Besten gebe, ist demgegenüber immer ein Kompromiss, der Gefahr läuft, hoffnungslos subjektiv und uninformiert zu sein, ein weiteres belangloses Tröpfchen in einem Meer von Texten, die die fraglichen Titel seit ihrer Uraufführung inspiriert haben. Das ist manchmal entmutigend, aber ich habe beschlossen, mich davon nicht weiter beeinträchtigen zu lassen. Fords Werk wird meine von gefährlichem Halbwissen geprägten, keinen Anspruch auf wissenschaftliche Fundiertheit erhebenden Ergüsse ganz gewiss unbeschadet überstehen – umso mehr, als ich sowieso fast ausschließlich lobende Worte für sie übrig habe. Hoffentlich sind sie ein Beleg dafür, dass seine besten Filme auch heute noch faszinierendes Kino darstellen, das seit damals nur wenig von seiner Kraft verloren hat. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere inspiriert, sie sich selbst anzuschauen, sich seine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu teilen. Letzten Endes geht es nur darum, die Geschichte der Filme weiterzuschreiben. Auch wenn man nur eine Fußnote zum großen Text beiträgt.

Wenn ich hier über Fords Filme schreibe – mit meiner umfassenden Retrospektive habe ich vor über vier Jahren angefangen, eigentlich mit dem ehrgeizigen Ziel, sie innerhalb eines Jahres abzuschließen -, steht mir immer wieder die Filmgeschichte im Weg wie ein Achttausender. Viele von Fords Filmen, FORT APACHE eingeschlossen, sind ja viel mehr als nur das: Sie gehören zum Kanon, sind Meilensteine des US-amerikanischen Kinos, Generationen von Cinephilen, Historikern, Filmwissenschaftlern, Filmkritikern oder einfach nur ganz normalen Kinogängern und Fernsehzuschauern haben sie gesehen, sich eine Meinung über sie gebildet, eine Beziehungen zu ihnen aufgebaut und zum Teil über sie geschrieben. Das, was ich hier auf begrenztem Raum zum Besten gebe, ist demgegenüber immer ein Kompromiss, der Gefahr läuft, hoffnungslos subjektiv und uninformiert zu sein, ein weiteres belangloses Tröpfchen in einem Meer von Texten, die die fraglichen Titel seit ihrer Uraufführung inspiriert haben. Das ist manchmal entmutigend, aber ich habe beschlossen, mich davon nicht weiter beeinträchtigen zu lassen. Fords Werk wird meine von gefährlichem Halbwissen geprägten, keinen Anspruch auf wissenschaftliche Fundiertheit erhebenden Ergüsse ganz gewiss unbeschadet überstehen – umso mehr, als ich sowieso fast ausschließlich lobende Worte für sie übrig habe. Hoffentlich sind sie ein Beleg dafür, dass seine besten Filme auch heute noch faszinierendes Kino darstellen, das seit damals nur wenig von seiner Kraft verloren hat. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere inspiriert, sie sich selbst anzuschauen, sich seine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu teilen. Letzten Endes geht es nur darum, die Geschichte der Filme weiterzuschreiben. Auch wenn man nur eine Fußnote zum großen Text beiträgt. Man könnte die neun Filme, die Jess Franco zwischen 1968 und 1970 für den Briten Harry Alan Towers drehte – DER TODESKUSS DES DR. FU-MANCHU,

Man könnte die neun Filme, die Jess Franco zwischen 1968 und 1970 für den Briten Harry Alan Towers drehte – DER TODESKUSS DES DR. FU-MANCHU,  BÉSAME, MONSTRUO (oder KÜSS MICH, MONSTER) entstand back to back mit dem Vorgänger

BÉSAME, MONSTRUO (oder KÜSS MICH, MONSTER) entstand back to back mit dem Vorgänger