Simpson, Bruckheimer, Lyne, Eszterhas. Man müsste gar nicht mehr über FLASHDANCE sagen. Er ist tatsächlich die Summe dessen, wofür diese Namen stehen: ein gelecktes, zielgruppenoptimiertes, hohles, sexistisches und quasipornografisches Nichts, das mit „Glaube an dich selbst“- und „Nutze deine Chance“-Mantra einen amerikanischen Traum reaktivieren möchte, den die Produzenten selbst längst durch Koks, Geld und käuflichen Sex ersetzt haben. Die vier Genannten haben alle ihre Leichen im Keller, aber ja auch irgendwas vorgebracht, was man bei aller hedonistischen Schmierigkeit lieben kann: Das Beste, was sich indessen über FLASHDANCE sagen lässt, ist dass es Kameramann Donald Peterman gelingt, Arbeit im Stahlwerk und den Arsch der Hauptdarstellerin gleichermaßen attraktiv aussehen zu lassen, und der Soundtrack von Giorgio Moroder ganz gut reinknallt, wenn man mit seinem pathetisch-opernhaftem Discopop klarkommt.

Simpson, Bruckheimer, Lyne, Eszterhas. Man müsste gar nicht mehr über FLASHDANCE sagen. Er ist tatsächlich die Summe dessen, wofür diese Namen stehen: ein gelecktes, zielgruppenoptimiertes, hohles, sexistisches und quasipornografisches Nichts, das mit „Glaube an dich selbst“- und „Nutze deine Chance“-Mantra einen amerikanischen Traum reaktivieren möchte, den die Produzenten selbst längst durch Koks, Geld und käuflichen Sex ersetzt haben. Die vier Genannten haben alle ihre Leichen im Keller, aber ja auch irgendwas vorgebracht, was man bei aller hedonistischen Schmierigkeit lieben kann: Das Beste, was sich indessen über FLASHDANCE sagen lässt, ist dass es Kameramann Donald Peterman gelingt, Arbeit im Stahlwerk und den Arsch der Hauptdarstellerin gleichermaßen attraktiv aussehen zu lassen, und der Soundtrack von Giorgio Moroder ganz gut reinknallt, wenn man mit seinem pathetisch-opernhaftem Discopop klarkommt.

Die Blödheiten der Geschichte sind, glaube ich, bereits bekannt: Selbst wenn es irgendwo auf der Welt eine bildschöne 18-Jährige gibt, die ihr Geld als Schweißerin im Stahlwerk verdient und nebenbei eine talentierte Tänzerin ist, die von der Aufnahme in eine Ballettschule träumt, während sie in der Realität die grölenden, besoffenen Männer in einer drittklassigen Absteige animiert, so glaube ich nicht, dass sie sich von ihrem Gehalt diese riesige Loftwohnung leisten könnte, die sie hier bewohnt. Ich glaube auch nicht, dass sie eine erfüllende Liebesbeziehung mit ihrem großherzigen, attraktiven Chef unterhielte und statt einer Mutter eine ältere Dame mit russischem Akzent besuchte, die sie zum Studium an der Tanzakademie motiviert. Ich glaube auch nicht, dass sie die Polenwitze, die ihr Kumpel Richie (Kyle T. Heffner) bei seinen Auftritten als Comedian zu reißen pflegt, lustig fände. Oder dass sie nicht die Polizei riefe, wenn ihr Chef sie mit dem Porsche nach Hause verfolgt, nachdem er einen Korb von ihr bekommen hat. Ich glaube auch nicht, dass sich dieses Mädchen wirklich mit seinen dreckigen Arbeitsschuhen in der Akademie einschreiben wollen würde. Oder dass die allesamt brutal talentierten Tänzerinnen in ihrer Tittenbar beste Freundinnen wären. Fraglich auch, ob ihr schnauzbärtiger Geldgeber Abend für Abend die Kohle für ihe extravaganten Darbietungen und Kostüme rausschmisse und im Gegenzug nicht darauf bestünde, dass sie auch mal blank ziehen.

FLASHDANCE häuft wirklich eine unglaubliche Menge an Unfug an und fordert den Betrachter dazu auf, ihm das alles abzukaufen. Es gelingt ihm mit seiner unverschämten Verführungsstrategie: Jennifer Beals schaut mit ihren braunen Kulleraugen unter dem störrischen Pony einfach zu süß, ihre Oberschenkel glänzen zu schön im Neonlicht, der Dampf im Stahlwerk wabert zu dekorativ, die Synthies von Moroder orgeln zu enthusiastisch, als dass man davon nicht betäubt würde. Es ist schon auch irgendwie klar, warum FLASHDANCE ein solcher Erfolg war, warum seine beiden großen Tanzszenen am Anfang und Ende mittlerweile zum kollektiven Bilderschatz zählen: Der Film umgeht – besser: umtanzt – die Zuschauerhirne und zielt direkt auf das etwas einfältige, leicht zu beeindruckende und immer geile Lustzentrum ab, den Ort, wo Irene Caras „What a Feeling“ in Dauerschleife rotiert und alle berechtigten, aber auch kleinlichen Fragen nach dem Sinn übertönt. Warum soll man sich mit Sexismus und Altherrenschmierigkeit befassen, wenn man stattdessen Jennifer Beals (oder ihrem Body Double) auf den Hintern schauen kann? Wieso sollte man annehmen, dass dieses für ihren Traum kämpfende Feenwesen eine Fantasie notgeiler Männer ist, anstatt ein Vorbild für die jungen Mädchen da draußen, die von der blühenden Tanzkarriere träumen, während sie das Schweißgerät schwingen? Warum sollte man sich vor ihrem Chef ekeln, der sie bei ihren Auftritten ansabbert, dann mit seiner Kohle ködert, sich anschließend in ihr Leben einmischt, dafür aber vom Drehbuch als Heiliger mit von der Liebe verdrehtem Kopf behandelt wird? Sind Polenwitze eigentlich wirklich in Ordnung, nur weil ein Pole sie reißt? Oder ist das nicht vielmehr auch nur eine der fiesen Strategien, mit der dieser Film seine eigene Verlogenheit tarnen und legitimieren möchte? Und worin genau liegt die Faszination von neureichen Geldsäcken wie Bruckheimer und Simpson für die Arbeiterklasse oder das, was sie dafür halten? Die Antworten sind klar.

Andererseits komme ich mir immer furchtbar doof vor, wenn ich Ressentiments und Bedenken wiederkäue, die die Feuilletonisten schon vor 30 Jahren zu Recht runtergebetet haben. Ja, FLASHDANCE ist wirklich ziemlich impertinent, aber weil man das ja eigentlich schon längst weiß, möchte ich mal infrage stellen, ob er wirklich noch „gefährlich“ ist. Ich habe mich über den Auftritt der Rocksteady Crew gefreut. Über Lee Ving, einst asozialer Sänger der noch asozialeren Punkband Fear, in einer Nebenroll als asozialer Besitzer der noch asozialeren Konkurrenz-Tittenbar (eigentlich, so deutet das Drehbuch an, ist er aber ein guter Kerl, der nur etwas Liebe braucht). Und über Laura Branigans unverschämtes „Gloria“, das ich seit zig Jahren nicht mehr gehört habe. Ansonsten möchte ich meine unmaßgeblichen Betrachtungen zu FLASHDANCE mit einer bekannte Redensart schließen, die mir an dieser Stelle sehr passend erscheint: Dumm fickt gut.

Die Achtzigerjahre gelten gemeinhin als ein oberflächliches Jahrzehnt, indem der stumpfe Materialismus grassierte und sich die Welt voller Begeisterung auf die neuen technischen Errungenschaften stürzte, ohne jedoch so recht zu wissen, was sie mit ihnen anfangen sollte. Wie nahezu jedes Jahrzehnt werden auch die Achtzigerjahre oder zumindest bestimmte Aspekte von ihnen fetischisiert oder nostalgisch verklärt (auch von mir, der in diesem Jahrzehnt sozialisiert wurde und damals begann, sich für Musik und Filme zu interessieren), aber grundsätzlich haben sie keinen guten Ruf: Sie sind der Inbegriff von seelenlosem Plastikkommerz, leerem Exzess (verkörpert durch das High von Kokain, der damaligen Modedroge der Reichen und Schönen) und Profitstreben. Wie das aber mit solchen pauschalen Zuschreibungen so ist: Es muss eine Menge ausgeblendet werden, um sie aufrechterhalten zu können. Wie etwa erklärt man sich, dass ein Film wie DESPERATELY SEEKING SUSAN, Musterbeispiel einer Mainstream-Komödie und darüber hinaus mit der damaligen Pop-Ikone Madonna besetzt, von dem Gefühl der Leere handelt, dass blinder Karrierismus hinterlässt? Susan Seidelmans Film erinnert nicht nur in dieser Hinsicht an Komödie wie Scorseses AFTER HOURS, John Landis‘ INTO THE NIGHT oder Jonathan Demmes

Die Achtzigerjahre gelten gemeinhin als ein oberflächliches Jahrzehnt, indem der stumpfe Materialismus grassierte und sich die Welt voller Begeisterung auf die neuen technischen Errungenschaften stürzte, ohne jedoch so recht zu wissen, was sie mit ihnen anfangen sollte. Wie nahezu jedes Jahrzehnt werden auch die Achtzigerjahre oder zumindest bestimmte Aspekte von ihnen fetischisiert oder nostalgisch verklärt (auch von mir, der in diesem Jahrzehnt sozialisiert wurde und damals begann, sich für Musik und Filme zu interessieren), aber grundsätzlich haben sie keinen guten Ruf: Sie sind der Inbegriff von seelenlosem Plastikkommerz, leerem Exzess (verkörpert durch das High von Kokain, der damaligen Modedroge der Reichen und Schönen) und Profitstreben. Wie das aber mit solchen pauschalen Zuschreibungen so ist: Es muss eine Menge ausgeblendet werden, um sie aufrechterhalten zu können. Wie etwa erklärt man sich, dass ein Film wie DESPERATELY SEEKING SUSAN, Musterbeispiel einer Mainstream-Komödie und darüber hinaus mit der damaligen Pop-Ikone Madonna besetzt, von dem Gefühl der Leere handelt, dass blinder Karrierismus hinterlässt? Susan Seidelmans Film erinnert nicht nur in dieser Hinsicht an Komödie wie Scorseses AFTER HOURS, John Landis‘ INTO THE NIGHT oder Jonathan Demmes  Nachdem er mit seiner Arbeit als Editor maßgeblich zum Erfolg von Norman Jewisons

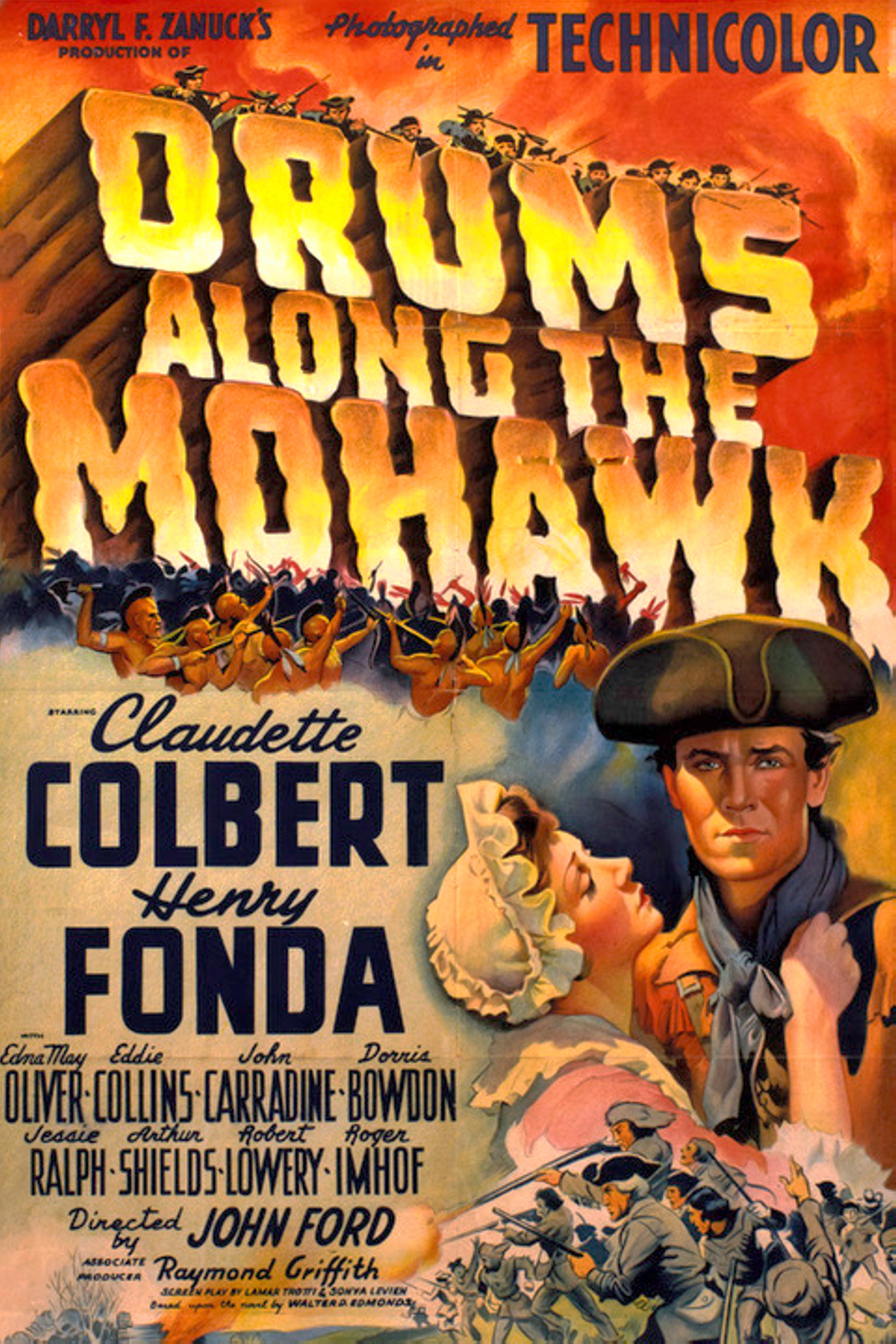

Nachdem er mit seiner Arbeit als Editor maßgeblich zum Erfolg von Norman Jewisons  Und noch ein Meilenstein: John Fords erster Farbfilm erzählt von den Geburtswehen der USA und setzt den Siedlern, die das neue Land mit großen Träumen erschließen wollten, dabei große Entbehrungen auf sich nahmen und im Unabhängigkeitskrieg aufgerieben wurden, ein Denkmal. Historische Genauigkeit genießt dabei nicht oberste Priorität: Die im Film dargestellten Ereignisse basieren zwar auf realen Ereignissen – der Kampf um das Mohawk-Tal spielte eine wichtige Rolle im Unabhängigkeitskrieg -, haben aber nicht immer ein direktes Vorbild. Es spielt keine Rolle, denn es wird klar, worum es Ford geht: eine Art amerikanischen Schöpfungsmythos zu schaffen, mit archetypischen, aber niemals zu idealisierten Figuren und einer Storyline, die vom leichtfüßigen, unbeschwerten Humor bis zur Tragödie alle menschlichen Emotionen abdeckt.

Und noch ein Meilenstein: John Fords erster Farbfilm erzählt von den Geburtswehen der USA und setzt den Siedlern, die das neue Land mit großen Träumen erschließen wollten, dabei große Entbehrungen auf sich nahmen und im Unabhängigkeitskrieg aufgerieben wurden, ein Denkmal. Historische Genauigkeit genießt dabei nicht oberste Priorität: Die im Film dargestellten Ereignisse basieren zwar auf realen Ereignissen – der Kampf um das Mohawk-Tal spielte eine wichtige Rolle im Unabhängigkeitskrieg -, haben aber nicht immer ein direktes Vorbild. Es spielt keine Rolle, denn es wird klar, worum es Ford geht: eine Art amerikanischen Schöpfungsmythos zu schaffen, mit archetypischen, aber niemals zu idealisierten Figuren und einer Storyline, die vom leichtfüßigen, unbeschwerten Humor bis zur Tragödie alle menschlichen Emotionen abdeckt. Mit STAGECOACH beginnt die vielleicht spektakulärste Phase in Fords Schaffen. Nicht, dass er bis hierhin nicht schon einige große Filme – darunter das Stummfilm-Meisterwerk

Mit STAGECOACH beginnt die vielleicht spektakulärste Phase in Fords Schaffen. Nicht, dass er bis hierhin nicht schon einige große Filme – darunter das Stummfilm-Meisterwerk  Michael Ciminos THE SICILIAN zeigt vor allem, dass nichts Gutes entsteht, wenn Geldgeber und Filmemacher gegeneinander arbeiten. Die Verfilmung von Mario Puzos Roman, der die reale Figure des sizilianischen Banditen und Freiheitskämpfers Salvatore Giuliano mit seiner fiktiven Corleone-Biografie kreuzt, hätte eigentlich ein kommerzieller und künstlerischer Triumphzug werden sollen. Leider stand am Ende ein zerrissener Film, der vor allem visuell Glanzpunkte setzt und darüber hinaus einen herzzerreißend schönen Score von David Mansfiel erhielt, der auf erzählerischer Ebene aber bisweilen geradezu naiv anmutet.

Michael Ciminos THE SICILIAN zeigt vor allem, dass nichts Gutes entsteht, wenn Geldgeber und Filmemacher gegeneinander arbeiten. Die Verfilmung von Mario Puzos Roman, der die reale Figure des sizilianischen Banditen und Freiheitskämpfers Salvatore Giuliano mit seiner fiktiven Corleone-Biografie kreuzt, hätte eigentlich ein kommerzieller und künstlerischer Triumphzug werden sollen. Leider stand am Ende ein zerrissener Film, der vor allem visuell Glanzpunkte setzt und darüber hinaus einen herzzerreißend schönen Score von David Mansfiel erhielt, der auf erzählerischer Ebene aber bisweilen geradezu naiv anmutet. Man kennt das zu Genüge: Regisseure, die in ihrer Spätphase nur noch ein Schatten ihrer selbst sind, statt der bahnbrechenden, mutigen oder wütenden Wachrüttler ihrer frühen Jahre saturierte Langweiler drehen und es immer schwieriger machen, sie in guter Erinnerung zu behalten. Umso wertvoller ist ein Film wie ALL THE MARBLES: Robert Aldrich drehte ihn mit 62 Jahren als seinen letzten, 29. Film (er starb knapp zwei Jahre später). Nun hätten natürlich eh nur die wenigsten ein solches Zauberwerk hinbekommen, aber seine Karriere auf diesem Niveau nach drei Jahrzehnten im Business abzuschließen, ist schon eine ganz besondere Leistung. Die, es muss ja eigentlich gar nicht noch erwähnt werden, natürlich nicht angemessen gewürdigt wurde. Der Film ist in der Warner Archive Collection erschienen und darf weitestgehend als „vergessen“ bezeichnet werden. Zu Unrecht, aber das sollte nach diesem Auftakt schon klar sein.

Man kennt das zu Genüge: Regisseure, die in ihrer Spätphase nur noch ein Schatten ihrer selbst sind, statt der bahnbrechenden, mutigen oder wütenden Wachrüttler ihrer frühen Jahre saturierte Langweiler drehen und es immer schwieriger machen, sie in guter Erinnerung zu behalten. Umso wertvoller ist ein Film wie ALL THE MARBLES: Robert Aldrich drehte ihn mit 62 Jahren als seinen letzten, 29. Film (er starb knapp zwei Jahre später). Nun hätten natürlich eh nur die wenigsten ein solches Zauberwerk hinbekommen, aber seine Karriere auf diesem Niveau nach drei Jahrzehnten im Business abzuschließen, ist schon eine ganz besondere Leistung. Die, es muss ja eigentlich gar nicht noch erwähnt werden, natürlich nicht angemessen gewürdigt wurde. Der Film ist in der Warner Archive Collection erschienen und darf weitestgehend als „vergessen“ bezeichnet werden. Zu Unrecht, aber das sollte nach diesem Auftakt schon klar sein. Dreckig, asozial, brutal: Leungs Regiedebüt ist ein finsterer, Rachereißer, der sich nicht lang mit langweiligem Scheiß wie „Charakterisierung“, „Differenzierung“ oder gar „Ambivalenz“ aufhält. Exploitation in Reinkultur – und wer sich im Hongkongkino nur ein bisschen auskennt, der weiß, dass die sich von ihren US-amerikanischen Artgenossen darin unterscheidet, dass sie noch greller, noch ignoranter, noch wahnsinniger, mithin noch ehrlicher daherkommt. WU MING HUO (internationaler Titel: PROFILE IN ANGER) erzählt ein gut abgehangene, gewissermaßen trockengereifte Story, deren Verlauf man bereits nach eineinhalb Takten punktgenau voraussagen kann: Chun-yue (Bryan Leung) ist ein prominenter, überall beliebter Superdude, der seine wunderhübsche Verlobte Hydi (Pat Ha) zu Beginn am Flughafen abholt. Dort trifft er in einer der ersten unverschämt naiven Abkürzungen, die sich das Drehbuch gleich reihenweise gönnt, seinen alten Schulfreund Kin-Hang (Damian Lau), einen schweigsamen Hänfling mit Riesenbrille, und nimmt ihn sogleich mit zu sich nach Hause. Was er nicht weiß: Der Spargeltarzan, dem er früher immer gegen die Bullies half, ist auf dem Rachetrip. Er will den schwerreichen Juwelenhändler Wai Kit (Yi Chang) umbringen, der seine Eltern auf dem Gewissen hat. Natürlich geht das schief, der Schurke stellt de Verbindung zwischen Kin-Hang und Chun-yue her und hetzt dem Helden seine Killer auf den Hals, die seine frisch angetraute umbringen. Chun-yue tut, was Mann in einer solchen Situation tun muss: Er lässt sich einen Verzweiflungsvollbart wachsen, geht zum Pumpen ins Fitnessstudio und dann auf Mordtour.

Dreckig, asozial, brutal: Leungs Regiedebüt ist ein finsterer, Rachereißer, der sich nicht lang mit langweiligem Scheiß wie „Charakterisierung“, „Differenzierung“ oder gar „Ambivalenz“ aufhält. Exploitation in Reinkultur – und wer sich im Hongkongkino nur ein bisschen auskennt, der weiß, dass die sich von ihren US-amerikanischen Artgenossen darin unterscheidet, dass sie noch greller, noch ignoranter, noch wahnsinniger, mithin noch ehrlicher daherkommt. WU MING HUO (internationaler Titel: PROFILE IN ANGER) erzählt ein gut abgehangene, gewissermaßen trockengereifte Story, deren Verlauf man bereits nach eineinhalb Takten punktgenau voraussagen kann: Chun-yue (Bryan Leung) ist ein prominenter, überall beliebter Superdude, der seine wunderhübsche Verlobte Hydi (Pat Ha) zu Beginn am Flughafen abholt. Dort trifft er in einer der ersten unverschämt naiven Abkürzungen, die sich das Drehbuch gleich reihenweise gönnt, seinen alten Schulfreund Kin-Hang (Damian Lau), einen schweigsamen Hänfling mit Riesenbrille, und nimmt ihn sogleich mit zu sich nach Hause. Was er nicht weiß: Der Spargeltarzan, dem er früher immer gegen die Bullies half, ist auf dem Rachetrip. Er will den schwerreichen Juwelenhändler Wai Kit (Yi Chang) umbringen, der seine Eltern auf dem Gewissen hat. Natürlich geht das schief, der Schurke stellt de Verbindung zwischen Kin-Hang und Chun-yue her und hetzt dem Helden seine Killer auf den Hals, die seine frisch angetraute umbringen. Chun-yue tut, was Mann in einer solchen Situation tun muss: Er lässt sich einen Verzweiflungsvollbart wachsen, geht zum Pumpen ins Fitnessstudio und dann auf Mordtour. In meinem Eintrag zu

In meinem Eintrag zu