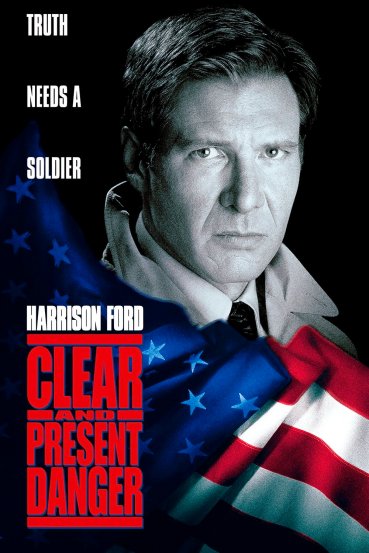

Öfter mal was Neues: CLEAR AND PRESENT DANGER habe ich in zwei Etappen gesehen. Bereits nach der ersten habe ich begonnen, diesen Text zu schreiben. Doch viele der Eindrücke, die ich nach etwa einer Stunde des Films gewonnen hatte, werden in der zweiten Hälfte komplett auf den Kopf gestellt, und meine getroffenen Aussagen lassen sich nur noch zum Teil aufrechterhalten. Weil ich nicht den ganzen Text umschreiben möchte und es vielleicht ganz interessant ist, die „Entwicklung“, die ich während der zweigeteilten Sichtung durchlaufen habe, nachzuvollziehen, lasse ich die vorab verfassten Passagen so stehen. Den Teil des Textes, den ich abschließend geschrieben habe, setze ich zum besseren Verständnis kursiv.

Auf hoher See wird ein Amerikaner – ein alter Freund von US-Präsident Bennett (Donald Moffat) zudem – samt seiner Familie von Mitgliedern des kolumbianischen Drogenkartells ermordet. Was zunächst wie ein grausamer Akt verbrecherischer Willkür aussieht, entpuppt sich nach ersten Ermittlungen des zum Director beförderten CIA-Beamten Jack Ryan (Harrison Ford) als gezielte Aktion: Der Freund des Präsidenten fungierte für die Drogenhändler offenbar als Geldwäscher und hatte insgesamt über 650 Millionen Dollar beiseite geschafft. Nicht nur gilt es nun, einen Schlag gegen das Kartell zu landen und das Geld zurückzuholen, sondern auch einen Skandal zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird Ryan selbst nach Kolumbien geschickt. Dort stellt er fest, das er Gegner in den eigenen Reihen hat …

War der Vorgänger PATRIOT GAMES aufgrund seines Racheplots noch ausgesprochen geradlinig, im Grunde genommen ein Actionthriller im Agentenmilieu, zeigt CLEAR AND PRESENT DANGER nun alle Charakteristika des Agenten- und Politthrillers. Die Vorgänge reichen bis zum obersten Regierungschef – der Präsident der USA ist hier eine zentrale, aktiv in die Handlung eingreifende Figur – und mindestens genauso wichtig wie die Bemühungen, das Drogenkartell von Ernesto Escobedo (Miguel Sandoval) zu zerschlagen, sind die internen Ränkespiele im Hauptquartier der CIA und die Diskussionen im Oval Office. Die rasche, unerwartete Beförderung des „Pfadfinders“ Ryan – sein Mentor Greer (James Earl Jones) scheidet wegen einer Krebsdiagnose aus dem Amt – ruft Neid bei ambitionierten Rivalen hervor, die ihre Verbindungen insgeheim zum Vorantreiben ihrer eigenen Karriere nutzen. Das ist nicht unbedingt innovativ, hält aber das Interesse des Zuschauers wach, weil man nie genau weiß, in welche Richtung sich die vielen kleinen Subplots entwickeln werden. Was CLEAR AND PRESENT DANGER von vergleichbaren Filmen abhebt, ist wie schon in THE HUNT FOR RED OCTOBER und PATRIOT GAMES die Tatsache, dass Ryan zwar ein absoluter Fachmann, keineswegs aber ein abgezockter Vollprofi ist, den nichts mehr schocken kann. Seine Beförderung und die damit einhergehende Verantwortung machen ihm Angst, die Treffen mit dem US-Präsidenten lösen Nervosität und Unbehagen aus. Einmal freut er sich wie ein Schuljunge, als er erfährt, dass der Präsident einen Ratschlag von ihm befolgt hat, ein anderes Mal ist er sichtlich erleichtert, als ihm eine Aufgabe von einem Kollegen abgenommen wird. Auch die Zeichnung des Präsidenten ist durchaus interessant und ungewöhnlich: Ist er in anderen Filmen meist der gütige, weise, vertrauensvolle elder statesman, der sich ganz dem Fachwissen seiner Untergebenen unterwirft, idealtypische Verkörperung der Idee vom „obersten Diener des Volkes“, so interpretiert Moffat die Rolle hier durchaus anders. Sein Präsident ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, verletzt durch den grausamen Verlust des Freundes, wütend über seine Hilflosigkeit, unnachgiebig in seinen Forderungen und durchaus nicht interessiert an Kompromissen. Mit ihm in einem Raum zu sein, ihm schlechte Nachrichten überbringen zu müssen oder zu diskutieren, ist kein Vergnügen, und Ford lässt in seiner Darstellung keinen Zweifel daran, dass es eine durchaus beängstigende, einschüchternde Sache ist, auf dieser Ebene in Staatsangelegenheiten verwickelt zu sein. Noyce vermeidet es mit dieser Strategie, dass CLEAR AND PRESENT DANGER zum technokratischen, lebensfremden, militaristisch-patriotischen Vehikel wird, vielmehr nähert er sich der Publikumspersepektive an. Er hat nicht, wie viele andere Filmemacher, die dieses Genre beackern, vergessen, dass all diese Jobs von Menschen ausgeübt werden, anstatt von abgezockten Automaten, denen Eis durch die Venen fließt. CLEAR AND PRESENT DANGER taugt damit ganz gewiss nicht dazu, bequeme Ressentiments über „die da oben“ zu bedienen oder gar zu schüren, aber er verfällt dabei keineswegs ins Gegenteil ehrfuchtsvoller Glorifizierung. Die Fuck-ups gehen eben meist auf menschliches Versagen oder Fehlverhalten zurück, nicht auf irgendwelche im Hintergrund ihre Fäden ziehende Masterminds oder finstere Pläne und Verschwörungen.

Nachdem ich CLEAR AND PRESENT DANGER nun zu Ende geschaut habe, muss ich einige oben getroffene Aussagen relativieren oder zurücknehmen. Es stimmt, dass Noyce keine zynische, pro-militaristische Haltung einnimmt, mit Jack Ryan gewissermaßen einen Repräsentanten des „naiven“ Zuschauers zur Hauptfigur macht. Ryan versieht seinen Job immer noch mit einem gewissen Idealismus, steht zu seinem Wort, ist ehrlich und begreift sich als Diener des Volkes, dem er voll und ganz verpflichtet ist. Der Bürokrat reist gar höchstselbst in den kolumbianischen Urwald, um gemeinsam mit John Clark (Willem Dafoe) zurückgelassene amerikanische Soldaten zurückzuholen. Und er riskiert sein Leben, als er den Drogenbaron Escobedo persönlich in dessen Haus konfrontiert. Das Risiko nimmt er auf sich, weil es ihm um die Sache geht und er sich seiner Verantwortung bewusst ist. Noyce lässt aber keinen Zweifel daran, dass Ryan mit dieser Haltung eine krasse Ausnahme ist. Ryan ist eine utopische Figur, eben ein Geheimdienstmann, der seinem Job mit einer Pfadfindermentalität nachgeht. Der, wie es sein karrieregeiler Rivale Ritter (Henry Czerny) ausdrückt, in einfachen Kategorien von Gut und Böse denkt, während die Welt doch überwiegend aus Grauschattierungen besteht, in denen man es sich sehr bequem machen könnte. Und natürlich hat er mit dieser Einschätzung Recht, denn Ryan kämpft auf völlig verlorenem Posten. Er ist ein einsamer edler Ritter in einer Welt voller Schurken und Egoisten. Noch nicht einmal der Präsident ist davon ausgenommen: CLEAR AND PRESENT DANGER endet überaus markig: Erst konfrontiert der über die Vorgänge auf höchster Regierungsebene empörte Ryan das US-amerikanische Staatsoberhaupt mit deutlichen Worten, droht dessen verfassungswidriges Handeln publik zu machen. Er nutzt sein Wissen eben nicht als Trumpf, den er im strategisch günstigen Moment zur Beförderung eigener Interessen erpresserisch ausspielen könnte, ihm geht es nicht um Karriere, sondern nur um die Gerechtigkeit. Noyces Film schließt mit Ryans Auftritt als Zeuge vor einem Untersuchungsausschuss. Er ist damit, anders als von mir weiter oben behauptet, absolut ein Film, der von den großen Verschwörungen ausgeht, von der grundsätzlichen Korrumpierbarkeit „derer da oben“, davon, dass das Volk nach Strich und Faden verarscht wird. Aber er hat den Glauben daran, dass es den edlen Ritter geben könnte, noch nicht ganz aufgegeben.

Wahrscheinlich ist

Wahrscheinlich ist

Am Bahnhof wird der mit seiner kleinen Tochter reisende Buchhalter Gene Watson (Johnny Depp) von zwei angeblichen Kriminalbeamten aufgehalten. Wenig später offenbart sich der Mann (Christopher Walken) jedoch: Er gibt Watson den Auftrag innerhalb der nächsten 75 Minuten ein Attentat auf Governor Eleanor Grant (Marsha Mason) zu verüben, ansonsten werde seine Tochter sterben. Die Versuche Watsons, sich aus seiner Lage herauszuwinden oder Hilfe hinzuzuziehen, scheitern erst an der Allgegenwart seines Auftraggebers, dann schließlich daran, dass der Anschlag Teil eines großen Komplotts ist, das sich bis in den engsten Kreis der Politikerin erstreckt. Die Zeit verrinnt …

Am Bahnhof wird der mit seiner kleinen Tochter reisende Buchhalter Gene Watson (Johnny Depp) von zwei angeblichen Kriminalbeamten aufgehalten. Wenig später offenbart sich der Mann (Christopher Walken) jedoch: Er gibt Watson den Auftrag innerhalb der nächsten 75 Minuten ein Attentat auf Governor Eleanor Grant (Marsha Mason) zu verüben, ansonsten werde seine Tochter sterben. Die Versuche Watsons, sich aus seiner Lage herauszuwinden oder Hilfe hinzuzuziehen, scheitern erst an der Allgegenwart seines Auftraggebers, dann schließlich daran, dass der Anschlag Teil eines großen Komplotts ist, das sich bis in den engsten Kreis der Politikerin erstreckt. Die Zeit verrinnt …

Jim (Adam Sandler), Witwer und Vater dreier Töchter, trifft bei einem Blind Date auf Lauren (Drew Barrymore), geschieden und Mutter zweier Söhne. Der Abend wird zum Desaster und die Wege der beiden Suchenden trennen sich, ohne dass einer die Lust verspürte, dem anderen noch einmal wieder zu begegnen. Natürlich kommt es anders und schließlich landen die beiden durch eine Verkettung glücklicher Zufälle samt Kindern in einem Luxus-Urlaubsresort in Südafrika. Anfangs nur wenig begeistert, beginnen Jim und Lauren langsam sich gegenseitig wertzuschätzen …

Jim (Adam Sandler), Witwer und Vater dreier Töchter, trifft bei einem Blind Date auf Lauren (Drew Barrymore), geschieden und Mutter zweier Söhne. Der Abend wird zum Desaster und die Wege der beiden Suchenden trennen sich, ohne dass einer die Lust verspürte, dem anderen noch einmal wieder zu begegnen. Natürlich kommt es anders und schließlich landen die beiden durch eine Verkettung glücklicher Zufälle samt Kindern in einem Luxus-Urlaubsresort in Südafrika. Anfangs nur wenig begeistert, beginnen Jim und Lauren langsam sich gegenseitig wertzuschätzen …