Ich gehöre ja zu den Menschen, die TURBO KID ziemlich schrecklich finden. Er ist sicherlich gut gemeint und nicht vollends unerträglich, aber eben genau jene Sorte von Fanservice, Zitatekino und Nerdjerking, mit der ich einfach nichts anfangen kann, die ich grauenvoll unproduktiv finde. Besonders schlimm: Dieses Eighties-Nostalgiegedöns, bei dem man merkt, dass die Urheber die Achtziger auch nur aus komischen Retroshows kennen. SUMMER OF 84 ist der Nachfolger von TURBO KID und macht weiter mit dem Achtziger-Worshipping, auch wenn das hier stärker in den Hintergrund rückt und der Film diese Zeit nur als (allerdings ziemlich willkürlich gewählten) Rahmen für seine Geschichte verwendet. SUMMER OF 84 ist besser und „reifer“ und auch so angelegt, aber diese Anlage offenbart nun auch endgültig, dass die Filmemacher nicht wirklich etwas zu sagen haben. Auch wenn man TURBO KID ätzend fand, konnte man ihm zugutehalten, dass er immerhin den nötigen Drive und auch einen gewissen Witz mitbrachte, wenn man diesen Humor auch nicht teilte. SUMMER OF 84 läuft zwar gut rein, er ist „funktionabel“, wenn man so will, aber am Ende bleibt einfach nichts übrig. Ein Film, der nicht in erster Linie über seine Schauwerte, Gags und Effekte funktioniert, sollte etwas zu sagen haben. SUMMER OF 84 ist ganz nettes Entertainment, aber er versagt auf dieser Ebene völlig. Er zeigt ziemlich deutlich, dass diese Art von Rückwärtsgewandtheit völlig leer und sinnlos ist, wenn man keine Haltung zu der Zeit und ihren kulturellen Artefakten findet, die man da referenziert.

Ich gehöre ja zu den Menschen, die TURBO KID ziemlich schrecklich finden. Er ist sicherlich gut gemeint und nicht vollends unerträglich, aber eben genau jene Sorte von Fanservice, Zitatekino und Nerdjerking, mit der ich einfach nichts anfangen kann, die ich grauenvoll unproduktiv finde. Besonders schlimm: Dieses Eighties-Nostalgiegedöns, bei dem man merkt, dass die Urheber die Achtziger auch nur aus komischen Retroshows kennen. SUMMER OF 84 ist der Nachfolger von TURBO KID und macht weiter mit dem Achtziger-Worshipping, auch wenn das hier stärker in den Hintergrund rückt und der Film diese Zeit nur als (allerdings ziemlich willkürlich gewählten) Rahmen für seine Geschichte verwendet. SUMMER OF 84 ist besser und „reifer“ und auch so angelegt, aber diese Anlage offenbart nun auch endgültig, dass die Filmemacher nicht wirklich etwas zu sagen haben. Auch wenn man TURBO KID ätzend fand, konnte man ihm zugutehalten, dass er immerhin den nötigen Drive und auch einen gewissen Witz mitbrachte, wenn man diesen Humor auch nicht teilte. SUMMER OF 84 läuft zwar gut rein, er ist „funktionabel“, wenn man so will, aber am Ende bleibt einfach nichts übrig. Ein Film, der nicht in erster Linie über seine Schauwerte, Gags und Effekte funktioniert, sollte etwas zu sagen haben. SUMMER OF 84 ist ganz nettes Entertainment, aber er versagt auf dieser Ebene völlig. Er zeigt ziemlich deutlich, dass diese Art von Rückwärtsgewandtheit völlig leer und sinnlos ist, wenn man keine Haltung zu der Zeit und ihren kulturellen Artefakten findet, die man da referenziert.

Der Teenie Davey Armstrong (Graham Verchere) ist der festen Überzeugung, dass sein Nachbar, der Polizist Wayne Mackey (Rich Sommer), der Serienmörder ist, der seit einiger Zeit im County sein Unwesen treibt und es hauptsächlich auf Knaben wie Davey abgesehen hat. Mehrere Hinweise erhärten den Verdacht und so bringt Davey seine Kumpels dazu, auf eigene Faust zu „ermitteln“. Als ihr Detektivspiel auffliegt und Mackey nur wenig später einen Verdächtigen verhaftet, scheint der Fall erledigt. Aber Davey ist immer noch von der Schuld des Polizisten überzeugt.

Eine Prise STAND BY ME, etwas Stephen Kings „Es“ (oder auch die nur ein Jahr zuvor überaus erfolgreich gelaufene Verfilmung), schließlich deutliche Anleihen bei FRIGHT NIGHT, dessen Vampir durch einen ordinären Serienkiller ersetzt wird: So in etwa lässt sich SUMMER OF 84 zusammenfassen. Will man es positiv wenden, so kann man konstatieren, dass es dem Regisseursteam gelungen ist, einen Film zu inszenieren, der die Vorbilder sehr originalgetreu emuliert. Die heterogene Protagonistenschar – zu den Kumpels, die alle einen bestimmten Typus repräsentieren, gesellt sich auch noch die scharfe, etwas ältere Nikki (Tiera Skovbye) – wird mit einigen wenigen Pinselstrichen zum Leben erweckt, das unschuldige Detektivspiel gerät mehr und mehr außer Kontrolle, und hinter dem biederen Antlitz des Killers steckt natürlich die wachsende Erkenntnis, dass die behütete Kindheit bald zu Ende und die Welt da draußen voller Gefahren und unangenehmer Überraschungen ist. Das kennt man, das funktioniert, auch zum hundertsten Mal noch. Aber das ist es dann auch schon. Die als große Erkenntnis dargebotene Weisheit, dass sich hinter dem Nachbar ein kranker Mörder verbergen kann, ist wohl einer der abgedroschendsten Standards des Horror- und Serienmörderfilms und der Hinweis auf Ronny und seine Reaganomics ist wahrscheinlich gesetzlich vorgeschrieben, wenn man einen Film über die American Eighties drehen will. Ansonsten reduzieren sich die Referenzen auf Band-T-Shirts, Poster, Plattencover und Soundtrack sowie den ein oder anderen hingeworfenen Dialogsatz. SUMMER OF 84 könnte genauso gut in den Sechzigern, Siebzigern, den Neunzigern oder den Nullern spielen, der Zeitrahmen ist reiner Zierrat, dessen einzige Funktion darin besteht, die anvisierte Zielgruppe zu triggern. Gähn.

Es ist etwas undankbar, den Film zu kritisieren: Er macht eigentlich nichts falsch, aber das liegt eben auch nicht zuletzt daran, dass er absolut nichts Neues, Eigenes ausprobiert. SUMMER OF 84 ist das filmische Äquivalent zur Coverband. Unter Umständen ganz nett, musikalisch vielleicht sogar beeindruckend, aber eben doch nur ein Abklatsch des Echten.

Gemessen an der Weltgeschichte währte die FWOGSF (die First Wave of German Slasher Films) nur Sekundenbruchteile – und auch, wenn man ein durchschnittliches Menschenleben als Maßstab nimmt, nicht allzu lang. Die meisten werden es schon lang vergessen haben, dass es da mal den überaus erfolgreichen ANATOMIE gab, dem gar ein Sequel und eben FLASHBACK folgten. Wenig später war der Spuk dann auch schon wieder vorbei, der deutsche Kinogänger wendete sich wieder seinem Lieblingsgenre, der Komödie, zu und ließ den deutschen Horrorfilm traurig zurück wie einen kurzen Urlaubsflirt.

Gemessen an der Weltgeschichte währte die FWOGSF (die First Wave of German Slasher Films) nur Sekundenbruchteile – und auch, wenn man ein durchschnittliches Menschenleben als Maßstab nimmt, nicht allzu lang. Die meisten werden es schon lang vergessen haben, dass es da mal den überaus erfolgreichen ANATOMIE gab, dem gar ein Sequel und eben FLASHBACK folgten. Wenig später war der Spuk dann auch schon wieder vorbei, der deutsche Kinogänger wendete sich wieder seinem Lieblingsgenre, der Komödie, zu und ließ den deutschen Horrorfilm traurig zurück wie einen kurzen Urlaubsflirt. THE PROWLER ist wahrscheinlich mein absoluter Lieblings-Slasherfilm, aber bisher habe ich über ihn „nur“ für ein Buch geschrieben, nämlich für Lukas Foersters und Nikolaus Perneczkys

THE PROWLER ist wahrscheinlich mein absoluter Lieblings-Slasherfilm, aber bisher habe ich über ihn „nur“ für ein Buch geschrieben, nämlich für Lukas Foersters und Nikolaus Perneczkys  Der junge Thomas Feigl (Nikolas Vogel) wächst mit seinem musizierenden Bruder in einem lieblosen Elternhaus auf. Der Mangel an Kommunikation und Verständnis treibt ihn zusammen mit seinem halbstarken Kumpel Charly (Roger Schauer), dessen Familie zu Hause vom saufenden Vater terrorisiert wird, in die Arme der Jugendbewegung einer rechtsradikalen Partei, die sich anschickt, da weiterzumachen, wo die NSDAP einst aufgehört hatte. Von der Kameradschaft begeistert und einer Ideologie eingefangen, die Stärke, Reinheit und Stolz propagiert und Schwäche verachtet, landet Thomas schließlich sogar in einer paramilitärischen Absplitterung der Jugendgruppe. Hier wird ihm auch noch die letzte Hemmung ausgetrieben, auf Menschen zu schießen und sie umzubringen.

Der junge Thomas Feigl (Nikolas Vogel) wächst mit seinem musizierenden Bruder in einem lieblosen Elternhaus auf. Der Mangel an Kommunikation und Verständnis treibt ihn zusammen mit seinem halbstarken Kumpel Charly (Roger Schauer), dessen Familie zu Hause vom saufenden Vater terrorisiert wird, in die Arme der Jugendbewegung einer rechtsradikalen Partei, die sich anschickt, da weiterzumachen, wo die NSDAP einst aufgehört hatte. Von der Kameradschaft begeistert und einer Ideologie eingefangen, die Stärke, Reinheit und Stolz propagiert und Schwäche verachtet, landet Thomas schließlich sogar in einer paramilitärischen Absplitterung der Jugendgruppe. Hier wird ihm auch noch die letzte Hemmung ausgetrieben, auf Menschen zu schießen und sie umzubringen. Ein Film namens FOXES, der sich um das Coming of Age von vier Highschool-Mädels dreht, inszeniert von Adrian Lyne: Da schrillen gleich alle Alarmglocken. Die von Lyne in schwül-steriler Videoclip-Optik inszenierten

Ein Film namens FOXES, der sich um das Coming of Age von vier Highschool-Mädels dreht, inszeniert von Adrian Lyne: Da schrillen gleich alle Alarmglocken. Die von Lyne in schwül-steriler Videoclip-Optik inszenierten  Charley Harrison (Phillip Paley) lebt mit seinen Eltern am Strand von Venice, wo er seit Jahren der schönen Wendy (Heidi Helmer) hinterherträumt, ohne sich zu trauen, sie anzusprechen. Sie will einen Musiker, er spielt zwar Gitarre, aber für eine Band hat es noch nicht gereicht. Die Mutter ist auf dem Religionstrip und vermutet hinter seinen Hardrock-Tapes Teufelswerk. Dazu kommt ein kleines Vergehen in der Vergangenheit und die Drohung, beim nächsten Fehltritt in den Jugendknast zu wandern. Um Wendys Herz zu erobern, richtet Charley auf Geheiß seines Kumpels Scully (Stephen Tash) ein Konzert in seiner Wohnung aus, als die Eltern verreist sind. Die Band „Severed Head in a Bag“ ködert er mit der Inaussichtstellung des Besuchs eines A&R-Mannes, der ihnen den beißersehnten Plattendeal bringen soll …

Charley Harrison (Phillip Paley) lebt mit seinen Eltern am Strand von Venice, wo er seit Jahren der schönen Wendy (Heidi Helmer) hinterherträumt, ohne sich zu trauen, sie anzusprechen. Sie will einen Musiker, er spielt zwar Gitarre, aber für eine Band hat es noch nicht gereicht. Die Mutter ist auf dem Religionstrip und vermutet hinter seinen Hardrock-Tapes Teufelswerk. Dazu kommt ein kleines Vergehen in der Vergangenheit und die Drohung, beim nächsten Fehltritt in den Jugendknast zu wandern. Um Wendys Herz zu erobern, richtet Charley auf Geheiß seines Kumpels Scully (Stephen Tash) ein Konzert in seiner Wohnung aus, als die Eltern verreist sind. Die Band „Severed Head in a Bag“ ködert er mit der Inaussichtstellung des Besuchs eines A&R-Mannes, der ihnen den beißersehnten Plattendeal bringen soll … Zu seinem erfolg- und einflussreichen Vorgänger

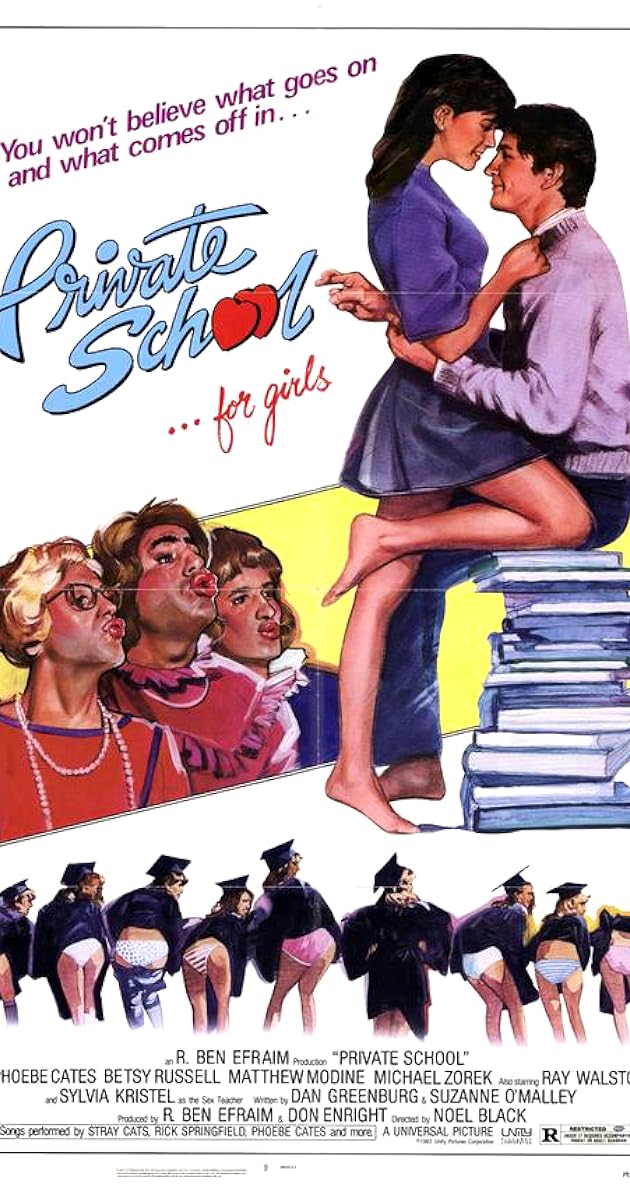

Zu seinem erfolg- und einflussreichen Vorgänger  FAST TIMES AT RIDGEMONT HIGH habe ich hier in den vergangenen Beiträgen bereits mehrfach erwähnt. Seine Bedeutung für die Teeniekomödie ist kaum zu überschätzen, in den USA wird der Film geradezu kultisch verehrt, nicht zuletzt weil er Jungstars wie Jennifer Jason Leigh, Phoebe Cates, Forest Whitaker, Eric Stoltz, Anthony Edwards oder Nicolas Cage auf den Weg brachte. Sean Penn spielte sich mit seiner Darstellung des immer bekifften Surfers Jeff Spicoli in die Herzen der jugendlichen Zuschauer und schuf einen Charakter, der seitdem wohl dutzendfach imitiert wurde (am populärsten etwa in

FAST TIMES AT RIDGEMONT HIGH habe ich hier in den vergangenen Beiträgen bereits mehrfach erwähnt. Seine Bedeutung für die Teeniekomödie ist kaum zu überschätzen, in den USA wird der Film geradezu kultisch verehrt, nicht zuletzt weil er Jungstars wie Jennifer Jason Leigh, Phoebe Cates, Forest Whitaker, Eric Stoltz, Anthony Edwards oder Nicolas Cage auf den Weg brachte. Sean Penn spielte sich mit seiner Darstellung des immer bekifften Surfers Jeff Spicoli in die Herzen der jugendlichen Zuschauer und schuf einen Charakter, der seitdem wohl dutzendfach imitiert wurde (am populärsten etwa in