VIDEODROME zwingt den Betrachter fast dazu, ihn zu decodieren – zumindest legt er ihm diese Rezeptionshaltung sehr nahe. Nicht nur, um intradiegetische Realität von den Halluzination unterscheiden zu können, denen der Protagonist, TV-Senderchef Max Renn (James Woods) im Laufe des Films immer häufiger erliegt, sondern auch, um zu verstehen, was Regisseur Cronenberg eigentlich sagen möchte. VIDEODROME ist weniger ein handlungs- denn ein ideengetriebener Film, dessen Plot umso rätselhafter wird, je weiter er voranschreitet. Es geht um Snuff, Porno und Gewalt im Fernsehen, um das neue Medium Video, darum, wie der Mensch nach dem Verbotenen strebt und sich mit dem Fernsehen neue Möglichkeiten bieten, ihn dieses Bedürfnis zu erfüllen, um den Raum, den das TV-Gerät im Leben einnimmt und dabei Veränderungen bewirkt: psychisch, aber auch physisch. Es liegt nahe, Cronenbergs Film mit dem Begriff der „Medienkritik“ zu Leibe zu rücken: Die Welt, die er zeichnet, ist keine schöne und die Bilder, die sich Renn auf der Jagd nach dem neuesten Kick zu Gemüte führt, verursachen erhebliche Schäden. Viele Texte, die man zu VIDEODROME findet, handeln von Cronenbergs angeblicher Kritik an kommerziellem Fernsehen und Videos: davon wie der Kanadier Gewalt und Pornografie verurteilt, wie er eine Welt antizipiert, in der wir alle TV-Junkies sind, abhängig vom nächsten Fix, der natürlich stärker sein muss als der vorangegangene. Aber ich glaube, dass man dem Film damit nicht gerecht wird. Erstens weil Cronenberg sich selbst mit Horrorfilmen einen Namen machte und eher nicht dem Kreis medienverurteilender Moralapostel angehört, zweitens, weil die Welt, die er zeichnet, viel zu komplex ist für einfache Gut-Böse-Schemata. Und medial aufbereitete Gewalt und Pornografie natürlich viel zu interessant, um sie rundheraus zu verdammen. Was auch VIDEODROME belegt.

VIDEODROME zwingt den Betrachter fast dazu, ihn zu decodieren – zumindest legt er ihm diese Rezeptionshaltung sehr nahe. Nicht nur, um intradiegetische Realität von den Halluzination unterscheiden zu können, denen der Protagonist, TV-Senderchef Max Renn (James Woods) im Laufe des Films immer häufiger erliegt, sondern auch, um zu verstehen, was Regisseur Cronenberg eigentlich sagen möchte. VIDEODROME ist weniger ein handlungs- denn ein ideengetriebener Film, dessen Plot umso rätselhafter wird, je weiter er voranschreitet. Es geht um Snuff, Porno und Gewalt im Fernsehen, um das neue Medium Video, darum, wie der Mensch nach dem Verbotenen strebt und sich mit dem Fernsehen neue Möglichkeiten bieten, ihn dieses Bedürfnis zu erfüllen, um den Raum, den das TV-Gerät im Leben einnimmt und dabei Veränderungen bewirkt: psychisch, aber auch physisch. Es liegt nahe, Cronenbergs Film mit dem Begriff der „Medienkritik“ zu Leibe zu rücken: Die Welt, die er zeichnet, ist keine schöne und die Bilder, die sich Renn auf der Jagd nach dem neuesten Kick zu Gemüte führt, verursachen erhebliche Schäden. Viele Texte, die man zu VIDEODROME findet, handeln von Cronenbergs angeblicher Kritik an kommerziellem Fernsehen und Videos: davon wie der Kanadier Gewalt und Pornografie verurteilt, wie er eine Welt antizipiert, in der wir alle TV-Junkies sind, abhängig vom nächsten Fix, der natürlich stärker sein muss als der vorangegangene. Aber ich glaube, dass man dem Film damit nicht gerecht wird. Erstens weil Cronenberg sich selbst mit Horrorfilmen einen Namen machte und eher nicht dem Kreis medienverurteilender Moralapostel angehört, zweitens, weil die Welt, die er zeichnet, viel zu komplex ist für einfache Gut-Böse-Schemata. Und medial aufbereitete Gewalt und Pornografie natürlich viel zu interessant, um sie rundheraus zu verdammen. Was auch VIDEODROME belegt.

Max Renn betreibt also den kleinen privaten Fernsehsender Civic-TV. Um mit den Großen konkurrieren zu können, muss er seinen Zuschauern für kleines Geld etwas bieten, was der Wettbewerb nicht im Angebot hat: Sex und Gewalt sind die Marktlücke, in die er vorstößt, je abseitiger und perverser, umso besser. Sein Techniker Harlan (Peter Dvorsky) macht nichts anderes, als Fernsehsignale aus aller Welt aufzufangen und die nächste große Sensation für Renn zu suchen. Er findet sie in einem Programm namens „Videodrome“: billig produzierte, aber immens reale und verstörende Folter- und Mordszenarios ohne jede Handlung. Renn ist fasziniert und will mehr über das Programm und seine Macher erfahren. Bei seinen Nachforschungen kommt er einer Verschwörung auf die Schliche: Mit dem Programm wird ein Signal versendet, das Gehirntumore und Halluzinationen verursacht. Oder bildet Renn sich das alles nur ein?

Der Schluss, VIDEODROME wende sich gegen mediale Moral- und Sittlichkeitsverstöße liegt zunächst einmal nahe: Max Renn ist ein kapitalistischer Zyniker, der jedem, der seine Werte hinterfragt, antwortet, er reagiere ja nur auf ein bestehendes Bedürfnis. Womit er allerdings Recht hat: Der Mensch, nicht nur in VIDEODROME, ist ein triebgesteuertes Wesen. Die Manipulatoren, denen Renn auf die Schliche zu kommen meint, sind gesichtslose Konzerne, die diese Nachfrage nutzen, um ihre Saat zu streuen. Sex und Gewalt sind das Vehikel für sie und die Menschen werden geradezu abhängig nach dem Stoff, der ihnen dargeboten wird. Die Welt von VIDEODROME wäre wahrscheinlich besser, wenn es das Programm, um das es geht, nicht gäbe. Auf der anderen Seite sind weder die gezeigte Gewalt noch der gezeigte Sex schädlich. Es ist das hinter ihnen versteckte Signal, das körperliche und psychische Reaktionen hervorruft, und für das sie lediglich als attraktives Vehikel dienen. Klar ist aber auch: Die Macht von Fernsehbildern ist groß und es gilt, einen reflektierten Umgang mit ihnen zu erlernen.

VIDEODROME ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit vergleichsweise geringen Mitteln große Wirkung erzielt und was ihn so faszinierend macht ist neben seinem Thema das einzigartige World Building. Dafür braucht Cronenberg keine detaillierten Greenscreen-Backgrounds, keine aufwändigen Sets. Vielmehr spielt VIDEODROME überwiegend in kleinen Innenräumen, die auf eine eher unauffällige, aber sehr effektive Art und Weise designt sind. Renns Appartment etwa ist unaufgeräumt und dunkel, statt Fenstern dienen Glasbausteine neben der Eingangstür als Lichtquelle. Hier lebt ein Nachtmensch, ein Junkie, jemand, der es gewohnt ist, vor dem Fernseher einzuschlafen, der 99 Prozent seines Lebens ausmacht. Das sieht man an dem kurzen Blick auf seine wie ein lästiges Provisorium gestaltete Küche. Wenn sich der Film dann doch einmal nach draußen bewegt, zeigt sich eine Welt, die durch die audiovisuelle Revolution in eine Art Dickens’sche Vormoderne zurückgeworfen wurde: TV-Junkies mit eingefallenen Gesichtern und groben Mänteln stürmen in die kargen Räume der „Cathode Ray Mission“, einer Art Obdachlosenheim, in der es statt Eintopf Fernsehen für die Hungrigen gibt. Skandalöse Fernsehshows werden von dekadenten Geschäftsleuten gedealt wie Opium aus Fernost. Dass VIDEODROME in den kanadischen Metropolen Toronto und Montreal statt in New York oder Los Angeles gedreht wurde, trägt ebenfalls zum Gesamteindruck bei: Cronenbergs erstes echtes Masterpiece ist immer gerade so weit off, dass man die Desorientierung nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen kann bzw. dass man gar nicht wirklich merkt, desorientiert zu sein. Aber es ist diese sensible Störung, die das wesentlichste Element des Films ist, indem es dem Regisseur gelingt, den Zustand Renns auf de Zuschauer zu übertragen. Man fragt sich mehrfach, ob man jetzt etwas verpasst habe (etwa weil man kurz eingeschlafen sei), fühlt sich durch die Bilder des Films unangenehm bedrängt, auf eine rätselhafte Art und Weise stimuliert. Zu Cronenbergs hier zum ersten Mal explizierter Philosophie des „Neuen Fleischs“ passt es auch, dass VIDEODROME gleichermaßen Kopffilm wie extrem körperlich ist. Die Szenen um die eingebildete Vagina-artige Öffnung in Renns Bauch lassen sich durchaus als pornografisch beschreiben. Oft möchte man wegschauen, hat das Gefühl, die Bilder kommen einem zu nah, aber wie unter Hypnose schaut man dann doch hin.

Ich denke, dass es das ist, worum es Cronenberg ging: darum, die Kraft des Mediums zu bebildern, das Welten vor einem erschafft und über diesen Prozess Gefühle und körperliche Zustände hervorruft, die echt sind. Ob diese Kraft gut oder böse ist, hängt davon ab, was man mit ihr macht. Allerdings lassen sich diese beiden Seiten auch nicht immer klar voneinander trennen. So bin immer ich auch noch nicht ganz dahinter gekommen, ob VIDEODROME mich nun intelligenter gemacht oder einfach nur extrem verstört hat. Was ich weiß ist, dass seine Kraft unerschöpflich ist. Mit jeder Sichtung trifft er mich wieder bis ins Mark und aktiviert etwas in mir, das ich nicht beschreiben kann. Ist das das Neue Fleisch?

John Woo drehte zwischen 1993 und 2003 sechs Filme in Hollywood (die Fernseharbeiten ONCE A THIEF und BLACK JACK nicht mitgezählt): HARD TARGET, BROKEN ARROW,

John Woo drehte zwischen 1993 und 2003 sechs Filme in Hollywood (die Fernseharbeiten ONCE A THIEF und BLACK JACK nicht mitgezählt): HARD TARGET, BROKEN ARROW,  Abgesehen von einigen Kurz- und Dokumentarfilmen (darunter sein Beitrag zur Anthologie THEATRE BIZARRE) ist die Lovecraft-Adaption COLOR OUT OF SPACE Stanleys erster Spielfilm seit er 1996 als junger Regisseur vom Set des legendär des gebeutelten

Abgesehen von einigen Kurz- und Dokumentarfilmen (darunter sein Beitrag zur Anthologie THEATRE BIZARRE) ist die Lovecraft-Adaption COLOR OUT OF SPACE Stanleys erster Spielfilm seit er 1996 als junger Regisseur vom Set des legendär des gebeutelten  Douglas Trumbull war eine Legende und Institution, was die Entwicklung von visuellen Effekten anging, trug maßgeblich zum Erfolg solcher Meilensteine bei wie 2001: A SPACE ODYSSEY,

Douglas Trumbull war eine Legende und Institution, was die Entwicklung von visuellen Effekten anging, trug maßgeblich zum Erfolg solcher Meilensteine bei wie 2001: A SPACE ODYSSEY,  Hatte mir der direkte Vorgänger

Hatte mir der direkte Vorgänger  Streng genommen ist Joe Johnstons JURASSIC PARK III der Film, der das Franchise tötete, das keine zehn Jahre zuvor noch einen Aufbruch zu neuen Effektufern bedeutet (und zu schier unerschöpflicher Rendite versprochen) hatte. Er erwirtschaftete zwar einen deutlichen Gewinn und gehörte zu den erfolgreichsten Filmen seines Jahrgangs, spielte aber weniger Geld ein als seine

Streng genommen ist Joe Johnstons JURASSIC PARK III der Film, der das Franchise tötete, das keine zehn Jahre zuvor noch einen Aufbruch zu neuen Effektufern bedeutet (und zu schier unerschöpflicher Rendite versprochen) hatte. Er erwirtschaftete zwar einen deutlichen Gewinn und gehörte zu den erfolgreichsten Filmen seines Jahrgangs, spielte aber weniger Geld ein als seine  Damals, als das Sequel zu

Damals, als das Sequel zu  Jack Golds irgendwie seltsamer, aber auch sehr schöner Siebzigerjahre-Endzeit-Katastrophen-Telekinese-Thriller hat jetzt von Koch Media das Mediabook-Treatment erfahren. THE MEDUSA TOUCH, wie er im Orginial heißt, ist nicht unbedingt ein Must-See, kein unsterblicher Genreklassiker, aber wenn man Science Fiction und Horror liebt, wird er einem fraglos das Herz erwärmen. Heute, rund 40 Jahre nach Entstehung, ist er vielleicht nicht mehr ganz so erschreckend wie er es mit seinen Anspielungen auf aktuelle Katastrophen wahrscheinlich damals war, aber er hat eine schwer zu benennende misanthropische Qualität, die von seinem feinen britischen Humor nie vollständig überlagert wird. Darüber hinaus gab er Richard Burton in den letzten Zügen, äh, Jahren seiner Karriere noch einmal die Gelegenheit, von jenem Werkzeug Gebrauch zu machen, dem er seinen Weltruhm verdankte: seiner Stimme. Dazu gibt es den wie immer saucoolen Lino Ventura, die entzückende Lee Remick, jede Menge britischer Veteranen, die man immer gern sieht, und ein Booklet von mir. Runde Sache, oder?

Jack Golds irgendwie seltsamer, aber auch sehr schöner Siebzigerjahre-Endzeit-Katastrophen-Telekinese-Thriller hat jetzt von Koch Media das Mediabook-Treatment erfahren. THE MEDUSA TOUCH, wie er im Orginial heißt, ist nicht unbedingt ein Must-See, kein unsterblicher Genreklassiker, aber wenn man Science Fiction und Horror liebt, wird er einem fraglos das Herz erwärmen. Heute, rund 40 Jahre nach Entstehung, ist er vielleicht nicht mehr ganz so erschreckend wie er es mit seinen Anspielungen auf aktuelle Katastrophen wahrscheinlich damals war, aber er hat eine schwer zu benennende misanthropische Qualität, die von seinem feinen britischen Humor nie vollständig überlagert wird. Darüber hinaus gab er Richard Burton in den letzten Zügen, äh, Jahren seiner Karriere noch einmal die Gelegenheit, von jenem Werkzeug Gebrauch zu machen, dem er seinen Weltruhm verdankte: seiner Stimme. Dazu gibt es den wie immer saucoolen Lino Ventura, die entzückende Lee Remick, jede Menge britischer Veteranen, die man immer gern sieht, und ein Booklet von mir. Runde Sache, oder? Ich erinnere mich noch daran, was ich anhatte, als ich JURASSIC PARK im Sommer 1993 im Kino sah. Vielleicht liegt das an mir (oder der Klamotte), aber ich denke, es sagt doch auch etwas darüber aus, als wie bahnbrechend wir Spielbergs Film damals empfunden haben: Das war nicht einfach ein Kinobesuch, wir nahmen Teil an einem historischen Ereignis. Zwar waren digitale Effekte seinerzeit nichts Neues mehr – schon zwei Jahre zuvor hatte James Cameron mit T2 – JUDGMENT DAY ein neues Zeitalter des Kinos eingeläutet (den Grundstein dafür hatte er weitere zwei Jahre zuvor selbst mit THE ABYSS gelegt) -, aber Spielbergs Film setzte dennoch einen neuen Maßstab. JURASSIC PARK war nicht nur Aufbruch und Machtdemonstration, sondern auch vielleicht der letzte Coup des oft als „großes Kind“ apostrophierten Regisseurs, das letzte Geschenk, das er sich und seinen Seelenverwandten mit diesem Film machte, bevor er sich dann in Richtung des respektablen Dramas und Erwachsenensein abwendete.

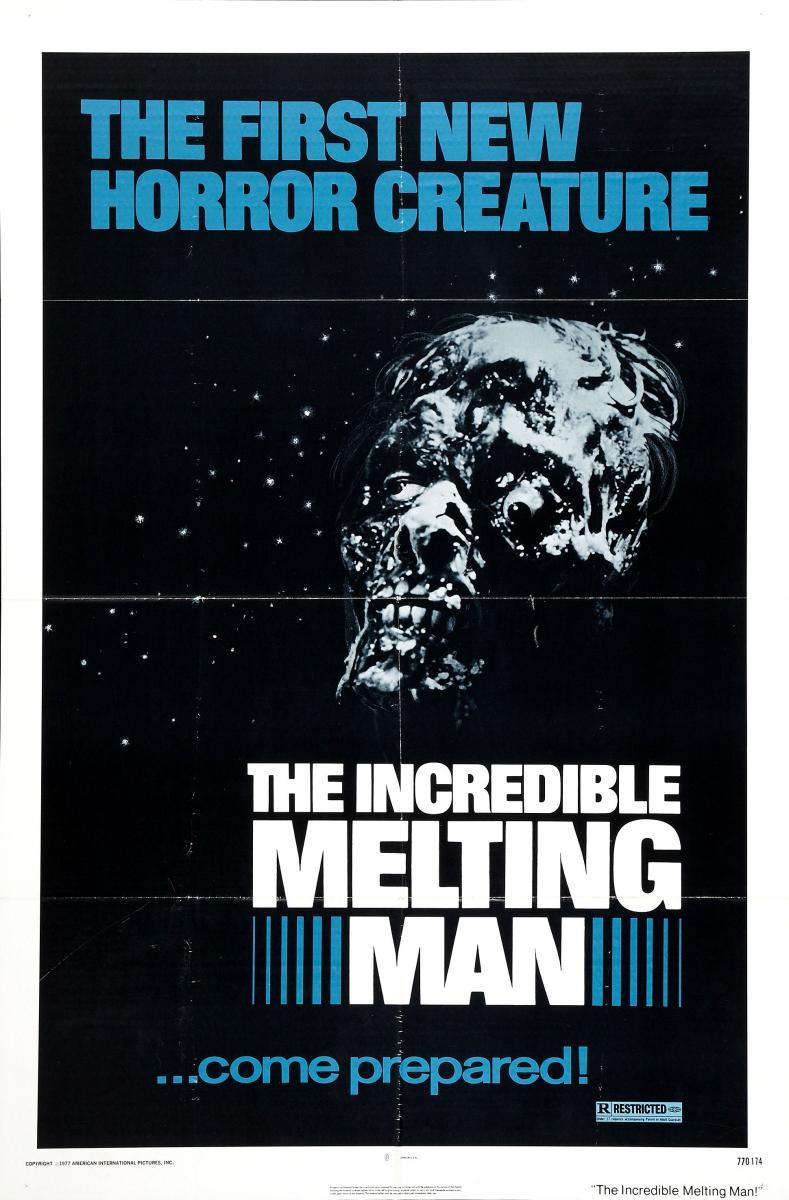

Ich erinnere mich noch daran, was ich anhatte, als ich JURASSIC PARK im Sommer 1993 im Kino sah. Vielleicht liegt das an mir (oder der Klamotte), aber ich denke, es sagt doch auch etwas darüber aus, als wie bahnbrechend wir Spielbergs Film damals empfunden haben: Das war nicht einfach ein Kinobesuch, wir nahmen Teil an einem historischen Ereignis. Zwar waren digitale Effekte seinerzeit nichts Neues mehr – schon zwei Jahre zuvor hatte James Cameron mit T2 – JUDGMENT DAY ein neues Zeitalter des Kinos eingeläutet (den Grundstein dafür hatte er weitere zwei Jahre zuvor selbst mit THE ABYSS gelegt) -, aber Spielbergs Film setzte dennoch einen neuen Maßstab. JURASSIC PARK war nicht nur Aufbruch und Machtdemonstration, sondern auch vielleicht der letzte Coup des oft als „großes Kind“ apostrophierten Regisseurs, das letzte Geschenk, das er sich und seinen Seelenverwandten mit diesem Film machte, bevor er sich dann in Richtung des respektablen Dramas und Erwachsenensein abwendete. THE INCREDIBLE MELTING MAN wurde in Deutschland mit dem humorigen Titel PLANET SATURN LÄSST SCHÖN GRÜSSEN veröffentlicht, der dem sehr tragischen Schicksal seines Protagonisten zwar nicht gerecht wird, aber doch eines der schöneren Beispiele kreativer deutscher Titelschmiedekunst darstellt. Wer auch immer auf die Idee gekommen war, hatte des Pudels Kern getroffen: THE INCREDIBLE MELTING MAN ist ein ziemlich absurder Film und ein wüstes Mischmasch aus verschiedenen Einflüssen und Elementen, gleichermaßen aus der Zeit gefallen wie up to date. Er ein throwback zu den fortschrittsskeptischen Sci-Fi- und Monsterfilmen der Fünfzigerjahre, mit dem Look & Feel der damals so zahlreich in Südkalifornien entstehenden Serienepisoden und natürlich den schleimigen Spezial- und Make-up-Effekten von Rick Baker, mit denen Sachs die Brücke zum damals populär werdenden Splatterfilm schlug. Angeblich hatte Baker noch einige ekligere Masken in petto, die aber nicht zum Einsatz kamen, weil der Hauptdarsteller Rebar mit allzu heftigen Schweinereien nichts zu tun haben wollte. So oder so ist der Film vor allem wegen dieser Effekte in Erinnerung geblieben: Wie der arme Astronaut Steve West da langsam, blutig und überaus schleimig zerfließt, ist tatsächlich immer noch überaus effektiv, auch wenn Baker zur Umsetzng des Effekts wahrscheinlich nichts verwendete, was man nicht im heimischen Baumarkt finden und mit etwas Geschick und Know-how selbst zusammenbasteln kann. THE INCREDIBLE MELTING MAN ist damit auch der Pionier des Mini-Subgenres des „Schmelzfilms“, dessen bis heute unerreichte Sternstunde JIm Muros wunderbarer STREET TRASH ist.

THE INCREDIBLE MELTING MAN wurde in Deutschland mit dem humorigen Titel PLANET SATURN LÄSST SCHÖN GRÜSSEN veröffentlicht, der dem sehr tragischen Schicksal seines Protagonisten zwar nicht gerecht wird, aber doch eines der schöneren Beispiele kreativer deutscher Titelschmiedekunst darstellt. Wer auch immer auf die Idee gekommen war, hatte des Pudels Kern getroffen: THE INCREDIBLE MELTING MAN ist ein ziemlich absurder Film und ein wüstes Mischmasch aus verschiedenen Einflüssen und Elementen, gleichermaßen aus der Zeit gefallen wie up to date. Er ein throwback zu den fortschrittsskeptischen Sci-Fi- und Monsterfilmen der Fünfzigerjahre, mit dem Look & Feel der damals so zahlreich in Südkalifornien entstehenden Serienepisoden und natürlich den schleimigen Spezial- und Make-up-Effekten von Rick Baker, mit denen Sachs die Brücke zum damals populär werdenden Splatterfilm schlug. Angeblich hatte Baker noch einige ekligere Masken in petto, die aber nicht zum Einsatz kamen, weil der Hauptdarsteller Rebar mit allzu heftigen Schweinereien nichts zu tun haben wollte. So oder so ist der Film vor allem wegen dieser Effekte in Erinnerung geblieben: Wie der arme Astronaut Steve West da langsam, blutig und überaus schleimig zerfließt, ist tatsächlich immer noch überaus effektiv, auch wenn Baker zur Umsetzng des Effekts wahrscheinlich nichts verwendete, was man nicht im heimischen Baumarkt finden und mit etwas Geschick und Know-how selbst zusammenbasteln kann. THE INCREDIBLE MELTING MAN ist damit auch der Pionier des Mini-Subgenres des „Schmelzfilms“, dessen bis heute unerreichte Sternstunde JIm Muros wunderbarer STREET TRASH ist.