Michael Ciminos THE SICILIAN zeigt vor allem, dass nichts Gutes entsteht, wenn Geldgeber und Filmemacher gegeneinander arbeiten. Die Verfilmung von Mario Puzos Roman, der die reale Figure des sizilianischen Banditen und Freiheitskämpfers Salvatore Giuliano mit seiner fiktiven Corleone-Biografie kreuzt, hätte eigentlich ein kommerzieller und künstlerischer Triumphzug werden sollen. Leider stand am Ende ein zerrissener Film, der vor allem visuell Glanzpunkte setzt und darüber hinaus einen herzzerreißend schönen Score von David Mansfiel erhielt, der auf erzählerischer Ebene aber bisweilen geradezu naiv anmutet.

Michael Ciminos THE SICILIAN zeigt vor allem, dass nichts Gutes entsteht, wenn Geldgeber und Filmemacher gegeneinander arbeiten. Die Verfilmung von Mario Puzos Roman, der die reale Figure des sizilianischen Banditen und Freiheitskämpfers Salvatore Giuliano mit seiner fiktiven Corleone-Biografie kreuzt, hätte eigentlich ein kommerzieller und künstlerischer Triumphzug werden sollen. Leider stand am Ende ein zerrissener Film, der vor allem visuell Glanzpunkte setzt und darüber hinaus einen herzzerreißend schönen Score von David Mansfiel erhielt, der auf erzählerischer Ebene aber bisweilen geradezu naiv anmutet.

Die Geschichte ging – glaubt man den Zusammenfassungen von Wikipedia – so: Regisseur Cimino ließ sich von seinen Geldgebern das Recht auf den Final Cut zusichern, den er unter der Voraussetzung bekommen sollte, dass sein Film die 120-Minuten-Marke nicht überschritt. Als Vorlage für diese Klausel diente der Vertrag, den Cimino mit Dino de Laurentiis für YEAR OF THE DRAGON gemacht abgeschlossen hatte – angeblich. Doch was Cimino lieferte, war eine 150-Minuten-Fassung, von der er behauptete, sie könne nicht mehr weiter gekürzt werden. Als die Produzenten ihn an seinen Vertrag erinnerten, sabotierte Cimino sein eigenes Werk, indem er im Trotz eine Fassung erstellte, aus der er alle großen Actionszenen entfernte und so auf die Laufzeit kam, die ihm das letzte Wort sichern sollte. Es entbrannte ein Rechtsstreit, in dessen Verlauf sich herausstellte, dass die Klausel über den Final Cut, die ihm de Laurentiis zugesichert haben sollte, eine Erfindung Ciminos war. Die Produzenten bekamen Recht und THE SICILIAN erschien schließlich in einer 115-minütigen Fassung in den US-Kinos (in Europa lief eine längere Fassung). Kritiken waren verheerend, vor allem an Lambert ließen die Feuilletonisten kein gutes Haar, aber auch Ciminos Inszenierung, die Unebenheiten des Drehbuchs und die Freiheiten, die sich Drehbuchautor Steve Shagan mit der historischen Vorlage genommen hatte wurden entsprechen gewürdigt. Hinzu kam, dass der eigentliche Protagonist der literarischen Vorlage, Michael Corleone, aus urheberrechtlichen Gründen nicht im Film erscheinen durfte. Der Film war in den Staaten ein finanzieller Misserfolg.

In Europa lief zwar eine intakte, mithin kohärentere, ca. 145 Minuten lange Fassung (die in den USA vor einigen Jahren als „Director’s Cut“ veröffentlicht wurde), doch auch die ist nicht ohne Fehl und Tadel, bestätigt im Gegenteil viele der Kritikpunkte, die damals aufgebracht wurden: Cimino (und Shagan) ist nicht an einem authentischen, historisch korrekten Bild Giulianos interessiert, dessen Ruf als „sizilianischer Robin Hood“ nach seinem Tod schweren Schaden nahm, als seine Machenschaften mit der Mafia ans Licht kamen. THE SICILIAN erzählt stattdessen die altbekannte Geschichte vom idealistischen Träumer, der am Ende erkennen muss, dass auch er nichts gegen das System ausrichten kann. Schon gar nicht in einer Gesellschaft wie der sizilianischen, in der Politik, Wirtschaft, Mafia und Kirche gemeinsame Sache machen und dafür Sorge tragen, dass niemand ihr Geschäftsmodell kaputtmacht. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber das Pathos, mit dem Cimino das darbietet, seinen Helden mit stahlblauen Augen als messianische Figur zeichnet, lässt die potenziell spannende Geschichte zur hoffnungslos naiven, pulpig-romantischen, bisweilen grotesk kitschigen Räuberpistole verkommen. Es hilft nicht, dass Lambert diesen Blick, der ihn in gewisser Weise berühmt machte, für seine größte schauspielerische Waffe hält.

Aber auch sonst ist THE SICILIAN an klischeehaften Vereinfachungen nicht arm. Die sizilianischen Bauern sind einfach und rechtschaffen, ihre kommunistischen Interessenvertreter Silvio Ferra (Stanko Molnar) und seine Schwester Giovanna (Giulia Boschi) wunderschöne, flammende Reden schwingende Heilige, der übermächtige Don Masino Croce (Joss Ackland) ein nüchterner, aber bestimmter Geschäftsmann, der keine Gewalt anwenden muss, um drohend zu wirken, der Bürgermeister ein opportunistischer Machtmensch, der adlige Großgrundbesitzer Prinz Borsa (Terence Stamp) ein dekadenter, unmoralischer Tropf. Die einzige wirklich mehrdimensionale Figur ist die Amerikanerin Camilla (Barbara Sukowa), die als Ehefrau Borsas mit dem wilden Giuliano anbändelt und sich als Außenseiterin erlauben kann, die Dinge in Frage zu stellen. Sie verschwindet bezeichnenderweise irgendwann aus dem Film. Zwar gibt auch immer wieder Szenen, die das Interesse wachhalten – meist solche ohne die Hauptfigur -, aber im Großen und Ganzen lässt sich THE SICILIAN in die Kategorie „Viel Lärm um Nichts“ einsortieren.

Was mir allerdings wieder einmal aufgefallen ist: Sizilien ist für Film wie gemacht. Es gibt solche Orte, die auf der Leinwand eine besondere Magie entfalten: Manhattan oder Venedig fallen mir als weitere Beispiele ein. Sizilien sieht in den magisch illuminierten Bildern von Alex Thomson wirklich fantastisch aus, ganz gleich ob das nun die Aufnahmen der langsam verfallenden Renaissance-Tempel in den Städten sind oder die goldenen Ährenfelder, die unter einem makellos blauen Himmel im Wind wiegen. Die Prozession der kommunistischen Partei, die die „Internationale“ singend, rote Fahnen schwenked durch die Berge ziehen, hat etwas Opernhaftes, wie dieser Begriff sowieso am ehesten auf Ciminos Stil zutrifft. Ästhetisch gibt es nichts, aber auch gar nichts auszusetzen an THE SICILIAN. Es wäre aber schön gewesen, wenn außer schönen Bildern etwas mehr hängengebliebe.

Gefällt mir Wird geladen …

In Rom löst ein unvorhergesehener Schicksalsschlag eine unaufhaltsame Ereigniskette aus, die nicht nur das Leben mehrerer unterschiedlicher Individuen maßgeblich beeinflusst, sondern bis in die höchsten Etagen des Staates reicht.

In Rom löst ein unvorhergesehener Schicksalsschlag eine unaufhaltsame Ereigniskette aus, die nicht nur das Leben mehrerer unterschiedlicher Individuen maßgeblich beeinflusst, sondern bis in die höchsten Etagen des Staates reicht. Jean-Claude Van Damme fühlt sich in den Sad-Sack-Rollen, die ihm nun seit rund zehn Jahren immer wieder zugetragen werden, offenkundig so wohl wie in einem schlabberigen Jogginganzug, der mindestens genauso viele Knitterfalten hat wie sein Gesicht. In WE DIE YOUNG spielt er Daniel, einen kriegsversehrten Veteranen des Afghanistan-Feldzuges, der sich als Kfz-Mechaniker verdingt, bei einer Bombenexplosion seine Stimme verlor und außerdem eine Lungenverletzung erlitt, die ihn zur regelmäßigen Einnahme harter Schmerzmittel zwingt, die er dem jungen Lucas (Elija Rodriguez) abkauft. Lucas wiederum ist einer der Kuriere der elsalvadorianischen Gang, die die Vorstadtstraßen Washingtons beherrscht und ein blutiges Regiment führt. An der Spitze der Gang steht Rincon (David Castañeda), ein gesichtstätowierter Melancholiker, mit dem man keinen Streit haben möchte. Als Lucas‘ kleiner Bruder in die Gang aufgenommen werden soll, beschließt der Junge, dass es Zeit für den Ausstieg ist, was Rincon naturgemäß gar nicht gefällt. Es kommt zur Hetzjagd auf den Jungen, bei der ihm Daniel schließlich mit all seiner Erfahrung zur Seite steht.

Jean-Claude Van Damme fühlt sich in den Sad-Sack-Rollen, die ihm nun seit rund zehn Jahren immer wieder zugetragen werden, offenkundig so wohl wie in einem schlabberigen Jogginganzug, der mindestens genauso viele Knitterfalten hat wie sein Gesicht. In WE DIE YOUNG spielt er Daniel, einen kriegsversehrten Veteranen des Afghanistan-Feldzuges, der sich als Kfz-Mechaniker verdingt, bei einer Bombenexplosion seine Stimme verlor und außerdem eine Lungenverletzung erlitt, die ihn zur regelmäßigen Einnahme harter Schmerzmittel zwingt, die er dem jungen Lucas (Elija Rodriguez) abkauft. Lucas wiederum ist einer der Kuriere der elsalvadorianischen Gang, die die Vorstadtstraßen Washingtons beherrscht und ein blutiges Regiment führt. An der Spitze der Gang steht Rincon (David Castañeda), ein gesichtstätowierter Melancholiker, mit dem man keinen Streit haben möchte. Als Lucas‘ kleiner Bruder in die Gang aufgenommen werden soll, beschließt der Junge, dass es Zeit für den Ausstieg ist, was Rincon naturgemäß gar nicht gefällt. Es kommt zur Hetzjagd auf den Jungen, bei der ihm Daniel schließlich mit all seiner Erfahrung zur Seite steht. Alles richtig gemacht mit meiner kleinen Collet-Serra-Reihe: Nicht nur, dass ich mir die Filme des Spaniers überhaupt angeschaut habe, mit RUN ALL NIGHT habe ich mir den die anderen, auch schon tollen Neeson-Kollaborationen noch einmal überstrahlenden Titel für den krönenden Abschluss aufbewahrt. Der in New York angesiedelte Gangsterfilm fällt gegenüber den drei anderen – den doch sehr homogenen

Alles richtig gemacht mit meiner kleinen Collet-Serra-Reihe: Nicht nur, dass ich mir die Filme des Spaniers überhaupt angeschaut habe, mit RUN ALL NIGHT habe ich mir den die anderen, auch schon tollen Neeson-Kollaborationen noch einmal überstrahlenden Titel für den krönenden Abschluss aufbewahrt. Der in New York angesiedelte Gangsterfilm fällt gegenüber den drei anderen – den doch sehr homogenen  Michael Ciminos THE SICILIAN zeigt vor allem, dass nichts Gutes entsteht, wenn Geldgeber und Filmemacher gegeneinander arbeiten. Die Verfilmung von Mario Puzos Roman, der die reale Figure des sizilianischen Banditen und Freiheitskämpfers Salvatore Giuliano mit seiner fiktiven Corleone-Biografie kreuzt, hätte eigentlich ein kommerzieller und künstlerischer Triumphzug werden sollen. Leider stand am Ende ein zerrissener Film, der vor allem visuell Glanzpunkte setzt und darüber hinaus einen herzzerreißend schönen Score von David Mansfiel erhielt, der auf erzählerischer Ebene aber bisweilen geradezu naiv anmutet.

Michael Ciminos THE SICILIAN zeigt vor allem, dass nichts Gutes entsteht, wenn Geldgeber und Filmemacher gegeneinander arbeiten. Die Verfilmung von Mario Puzos Roman, der die reale Figure des sizilianischen Banditen und Freiheitskämpfers Salvatore Giuliano mit seiner fiktiven Corleone-Biografie kreuzt, hätte eigentlich ein kommerzieller und künstlerischer Triumphzug werden sollen. Leider stand am Ende ein zerrissener Film, der vor allem visuell Glanzpunkte setzt und darüber hinaus einen herzzerreißend schönen Score von David Mansfiel erhielt, der auf erzählerischer Ebene aber bisweilen geradezu naiv anmutet. Der im vergangenen Oktober verstorbene Umberto Lenzi hatte sich in seiner drei Jahrzehnte umfassenden Regielaufbahn in nahezu allen populären Genres versucht, vom Abenteuer- und Kostümfilm über den Italowestern und den Giallo bis hin zum Horror- und Kriegsfilm. Ich glaube, mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, wenn ich behaupte, dass er seine besten Leistungen im Poliziottesco, jener spezifisch italienischen Spielart des Copthrillers, einer überdrehten Fortführung des cinema di dinuncia. MILANO ODIA: LA POLIZIA NON PUÓ SPARARE,

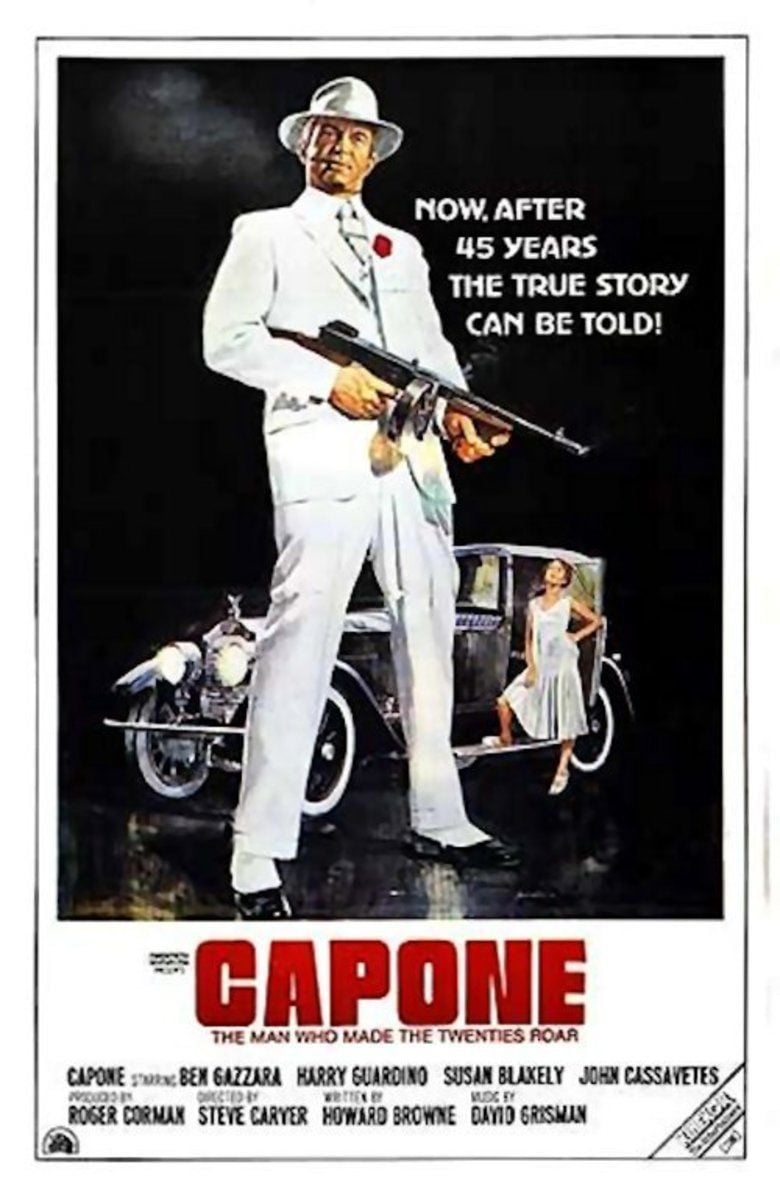

Der im vergangenen Oktober verstorbene Umberto Lenzi hatte sich in seiner drei Jahrzehnte umfassenden Regielaufbahn in nahezu allen populären Genres versucht, vom Abenteuer- und Kostümfilm über den Italowestern und den Giallo bis hin zum Horror- und Kriegsfilm. Ich glaube, mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, wenn ich behaupte, dass er seine besten Leistungen im Poliziottesco, jener spezifisch italienischen Spielart des Copthrillers, einer überdrehten Fortführung des cinema di dinuncia. MILANO ODIA: LA POLIZIA NON PUÓ SPARARE,  Bei einer gemeinsamen Landpartie berichtet das Glamour-Girl Iris (Susan Blakely) ihrem Liebhaber, dem Gangsterboss Capone (Ben Gazzara), mit dem sie liiert ist, von einer Freundin, deren Freund sie betrogen habe. Ob er da nicht „etwas“ tun könne? Natürlich, gibt Capone zu verstehen, keinen Zweifel daran lassend, dass er jedereit einen ihm völlig Unbekannten umbringen lassen würde. Iris ist kurz schockiert und fragt noch einmal nach. „Es ist eine Freundin von dir, du bist eine Freundin von mir und Freunden hilft man“, bestätigt Capone seine klaren Prinzipien. Ihr Erschrecken weicht einem teuflischen Lächeln: „Darf ich zuschauen?“

Bei einer gemeinsamen Landpartie berichtet das Glamour-Girl Iris (Susan Blakely) ihrem Liebhaber, dem Gangsterboss Capone (Ben Gazzara), mit dem sie liiert ist, von einer Freundin, deren Freund sie betrogen habe. Ob er da nicht „etwas“ tun könne? Natürlich, gibt Capone zu verstehen, keinen Zweifel daran lassend, dass er jedereit einen ihm völlig Unbekannten umbringen lassen würde. Iris ist kurz schockiert und fragt noch einmal nach. „Es ist eine Freundin von dir, du bist eine Freundin von mir und Freunden hilft man“, bestätigt Capone seine klaren Prinzipien. Ihr Erschrecken weicht einem teuflischen Lächeln: „Darf ich zuschauen?“ Henry Hill benötigt in GOOD FELLAS einen guten halben Film, bis er bemerkt, dass das geile Leben als Mafiosi vielleicht doch nicht so prall ist, THE SPORANO gönnte sich gar mehrere Jahre, um es zu entzaubern. In Jonathan Demmes MARRIED TO THE MOB hat Angela DeMarco (Michelle Pfeiffer), Gattin von Frank „The Cucumber“ DeMarco (Alec Baldwin), seines Zeichens Killer in Diensten von Boss Tony „The Tiger“ Russo (Dean Stockwell) schon in der ersten Szene die Schnauze voll. Die aufgebrezelten Ehefrauen der anderen Familienmitglieder gehen ihr mit ihrem oberflächlichen Gesülze auf die Nerven, und dass ihr Sohn seinen Freunden das Geld mit Taschenspielertricks aus der Tasche zieht oder gar mit des Vaters Bleispritze hantiert gefällt ihr genauso wenig wie die Tatsache, dass ihr Wohlstand mit blutigem Geld erkauft wurde. Doch ihren Wunsch nach Scheidung lacht der Gatte einfach so weg: Es scheint kein Entkommen vor der Familie zu geben. Das ändert sich, als Frank von Tony mit dessen Geliebter ertappt und erschossen wird: Angela verschenkt ihr Haus und zieht in eine Bruchbude nach Manhattan, Hauptsache weit weg. Dummerweise hat Tony Pläne mit ihr und das zieht sowohl den FBI-Agenten Mike Downey (Matthew Modine) an, der den Mobster hinter Gitter bringen will, als auch Tonys eifersüchtige Ehefrau Connie (Mercedes Ruehl).

Henry Hill benötigt in GOOD FELLAS einen guten halben Film, bis er bemerkt, dass das geile Leben als Mafiosi vielleicht doch nicht so prall ist, THE SPORANO gönnte sich gar mehrere Jahre, um es zu entzaubern. In Jonathan Demmes MARRIED TO THE MOB hat Angela DeMarco (Michelle Pfeiffer), Gattin von Frank „The Cucumber“ DeMarco (Alec Baldwin), seines Zeichens Killer in Diensten von Boss Tony „The Tiger“ Russo (Dean Stockwell) schon in der ersten Szene die Schnauze voll. Die aufgebrezelten Ehefrauen der anderen Familienmitglieder gehen ihr mit ihrem oberflächlichen Gesülze auf die Nerven, und dass ihr Sohn seinen Freunden das Geld mit Taschenspielertricks aus der Tasche zieht oder gar mit des Vaters Bleispritze hantiert gefällt ihr genauso wenig wie die Tatsache, dass ihr Wohlstand mit blutigem Geld erkauft wurde. Doch ihren Wunsch nach Scheidung lacht der Gatte einfach so weg: Es scheint kein Entkommen vor der Familie zu geben. Das ändert sich, als Frank von Tony mit dessen Geliebter ertappt und erschossen wird: Angela verschenkt ihr Haus und zieht in eine Bruchbude nach Manhattan, Hauptsache weit weg. Dummerweise hat Tony Pläne mit ihr und das zieht sowohl den FBI-Agenten Mike Downey (Matthew Modine) an, der den Mobster hinter Gitter bringen will, als auch Tonys eifersüchtige Ehefrau Connie (Mercedes Ruehl). Roger Cormans Film über eines der wichtigsten und blutrünstigsten Kapitel der Gangster-Ära ist auch eine der wenigen Regiearbeiten, die er für ein großes Studio ablieferte, ausgestattet mit einem großzügigen Budget von 2,5 Millionen Dollar und einem Drehplan, der ihm ausreichend Zeit ließ. Der „King of the Bs“ begriff das jedoch nicht etwa als Luxus, wenn man den Berichten traut: Er hielt das alles für enorme Verschwendung und gab am Ende sogar eine knappe halbe Million weniger aus als eigentlich budgetiert war. Aus heutiger Sicht kann man auch über den vollen Betrag nur schmunzeln: Zwar entstand THE ST. VALENTINE’S DAY MASSACRE ausschließlich in Studiokulissen (der nahtlose Übergang zwischen Kulissen und Matte Paintings allein ist schon ein Fest), trotzdem ist Cormans Film ein Ausstattungs-Overkill, der heute ein Vielfaches verschlingen würde.

Roger Cormans Film über eines der wichtigsten und blutrünstigsten Kapitel der Gangster-Ära ist auch eine der wenigen Regiearbeiten, die er für ein großes Studio ablieferte, ausgestattet mit einem großzügigen Budget von 2,5 Millionen Dollar und einem Drehplan, der ihm ausreichend Zeit ließ. Der „King of the Bs“ begriff das jedoch nicht etwa als Luxus, wenn man den Berichten traut: Er hielt das alles für enorme Verschwendung und gab am Ende sogar eine knappe halbe Million weniger aus als eigentlich budgetiert war. Aus heutiger Sicht kann man auch über den vollen Betrag nur schmunzeln: Zwar entstand THE ST. VALENTINE’S DAY MASSACRE ausschließlich in Studiokulissen (der nahtlose Übergang zwischen Kulissen und Matte Paintings allein ist schon ein Fest), trotzdem ist Cormans Film ein Ausstattungs-Overkill, der heute ein Vielfaches verschlingen würde.