Als die eben der Minderjährigkeit entwachsene, aber den ganzen Film über als ebenso orientierungs- wie zügellos gezeichnete junge Gattin des perversen Graf Anatol (Wolfgang Lukschy), die titelgebende „nackte Gräfin“ Verena (Ursula Blauth), am Ende endlich mit einem gleichberechtigten und gleichaltrigen Partner im Bett gelandet ist, einem, der sie nicht für irgendwelche manipulativen Sexspielchen benutzt, dem braven Kfz-Mechaniker Toni (Gunther Möhner), greift der nach einem Metalldöschen neben dem Bett. „Nicht,“, sagt die Schöne mit plötzlich ganz ernstem, besorgtem Tonfall, um bedeutungsschwer anzufügen: „Das ist Hasch.“ Er, ganz entspannt im Hier und Jetzt, den süßen Geschmack von Sex inklusive Ehebruch und also „Sünde“ genießend, antwortet nur etwas gleichgültig: „Na und? Ist doch OK.“, woraufhin sie, berührt von einer neuen Ernsthaftigkeit, wie sie eindeutiges Symptom der wahren Liebe sein muss, entgegnet: „Ich will das nicht.“ Der Kontrast zwischen dem Wörtchen „Hasch“, das so klingt, als sei in ihm alles Übel der Welt geronnen, von dem man weit, weit Abstand halten sollte, und seiner inhärenten Verlockung, das Wechselspiel von push and pull also, ist charakteristisch für den „aufklärerischen“ Sexfilm, wie er im Zuge des SCHULMÄDCHEN-REPORT populär wurde, und somit auch für Kurt Nachmann DIE NACKTE GRÄFIN, der sich aber stilistisch vom Gros des Genres deutlich unterscheidet.

Als die eben der Minderjährigkeit entwachsene, aber den ganzen Film über als ebenso orientierungs- wie zügellos gezeichnete junge Gattin des perversen Graf Anatol (Wolfgang Lukschy), die titelgebende „nackte Gräfin“ Verena (Ursula Blauth), am Ende endlich mit einem gleichberechtigten und gleichaltrigen Partner im Bett gelandet ist, einem, der sie nicht für irgendwelche manipulativen Sexspielchen benutzt, dem braven Kfz-Mechaniker Toni (Gunther Möhner), greift der nach einem Metalldöschen neben dem Bett. „Nicht,“, sagt die Schöne mit plötzlich ganz ernstem, besorgtem Tonfall, um bedeutungsschwer anzufügen: „Das ist Hasch.“ Er, ganz entspannt im Hier und Jetzt, den süßen Geschmack von Sex inklusive Ehebruch und also „Sünde“ genießend, antwortet nur etwas gleichgültig: „Na und? Ist doch OK.“, woraufhin sie, berührt von einer neuen Ernsthaftigkeit, wie sie eindeutiges Symptom der wahren Liebe sein muss, entgegnet: „Ich will das nicht.“ Der Kontrast zwischen dem Wörtchen „Hasch“, das so klingt, als sei in ihm alles Übel der Welt geronnen, von dem man weit, weit Abstand halten sollte, und seiner inhärenten Verlockung, das Wechselspiel von push and pull also, ist charakteristisch für den „aufklärerischen“ Sexfilm, wie er im Zuge des SCHULMÄDCHEN-REPORT populär wurde, und somit auch für Kurt Nachmann DIE NACKTE GRÄFIN, der sich aber stilistisch vom Gros des Genres deutlich unterscheidet.

Der Film beginnt mit dem Bild eines unterhalb einer Marienfigur am Abhang einer Böschung liegenden Sportwagens, an dessen Steuer ein Toter liegt, eben jener Kfz-Mechaniker Toni, den nicht die eigenen Fahrkünste, sondern eine Kugel aus dem Leben gerissen hat. Kommissar Gabriel (Kurt Nachmann), der die Ermittlungen leitet, landet schnell auf dem Anwesen des Grafen, dem der Sportwagen gehörte: In den psychedelisch eingerichteten Räumen seines Hauses, deren Zentrum ein Triptychon von Hieronymus Bosch bildet – Nachtigall, ick hör dir trapsen -, findet gerade ein Get-together lauter verkommener Bonzen statt, das ganz gewiss einer entfesselten Orgie vorausgeht. In der eifersüchtigen Hausdienerin und dem angewiderten Butler findet der Kriminalbeamte zwei redselige Zeugen, die ihm die einzelnen Episödchen, aus denen der Film montiert ist, diktieren. Da ehelicht der Graf nach dem Tod seiner ersten Frau ein einfaches Bauernmädchen, von dem der ganze Ort weiß, dass sie „gut zu bumsen“ ist, macht er sich im Folgenden einen Spaß daraus, sie seinem erweiterten Freundeskreis anzudienen – gegen Bezahlung natürlich – und sie in zahlreiche seltsame Spielchen zu verwickeln, an denen er stumm mit Fotoapparat und Filmkamera teilnimmt. Einmal zieht er eine Glasscheibe im Schlafzimmer ein, lässt sie auf der einen Seite ein nacktes Tänzchen aufführen, während die Handwerker auf der anderen mit ans Glas gedrücktem Gemächt um ihre Gunst buhlen, ein andermal müssen sich drei arme Trottel (unter ihnen Michel Jacot) durch einen Raum voller Luftballons kämpfen, um als erste zu ihr zu gelangen.

In Szene gesetzt ist das unter großzügiger Zuhilfenahme von Weitwinkelobjektiv und mit zahlreichen Montagesequenzen aus collagenartig zusammengesetzten, oft ans surreale grenzenden Bildern, die in aufdringlichem Symbolismus Gedanken und vergangene Ereignisse repräsentieren oder auch einfach nur mitteilen, wie man das Gezeigte gefälligst einzuordnen hat. Heute (bzw. bis vor ca. zehn Jahren) würde man wohl von Videoclipstil sprechen, damals war das stilistische Vorbild wahrscheinlich eher in den sich im Umfeld von linker Studentenbewegung und Hippiekultur entwickelnden Kunstrichtungen zu suchen, die – ich versteige mich mit Blick auf des Regisseurs sonstiges Schaffen zwischen Heimatfilm und Schlagerkomödie zu dieser Aussage – Nachmann wahrscheinlich eher nicht verstand. Der von ihm verkörperte Gabriel versteht auch nicht viel, was ihn aber nicht daran hindert, am Ende trotzdem ein sehr eindeutiges Urteil über die Sexsüchtigen um den Grafen Anatol zu fällen. „Sie bestrafen sich selbst“, ist alles, was der wie sieben Tage Regenwetter dreinguckende Lustfeind zu sagen weiß.

Na gut, Anatol und seine ekelhafte Bonzenschar – ihre Party wird von einem klagenden Schlager über die sieben Todsünden untermalt – sind tatsächlich nicht satisfaktionsfähig. Lukschy gibt sich alle Mühe, den alternden Grafen als mephistophelischen Versucher zu zeichnen, der die arme, beeinflussbare Verena ins Unglück geführt hat, aber es ist ja nicht die chauvinistische Unterwerfung der Frau, die ins Fadenkreuz der Kritik gerät, sondern die Freude an Sex und Ausschweifung generell. Das urtümliche eichenholzige Wirtshaus, wo zu Beginn der tote Toni aufgebahrt liegt, wird in deutlichem Kontrast zur New-Age-Abscheulichkeit von Anatols Lustschloss inszeniert: Es ist der Ort, an dem sich Nachmann/Gabriel sichtlich wohlfühlen, ein Ort voller ehrlicher Einfach- und Bescheidenheit, ein Ort, an dem nicht der Schein das Sein überlagert, ein Ort, wo alte Werte und Überzeugungen gehegt und gepflegt werden, man sich sicher sein kann, sein Bier nicht mit einem Hasch rauchenden Sex- und Geldprotz trinken zu müssen, dessen schädlicher Einfluss einen womöglich mit in den Höllenschlund zerrt. Aber diese Spießigkeit ist natürlich voll im Rahmen des deutschen Sexfilms jener Zeit und mithin kein Argument gegen DIE NACKTE GRÄFIN. Im Gegenteil: In seinem Stilwillen ist er schon ziemlich bemerkenswert. Und darüber hinaus toll anzuschauen.

Ein Fotomodell, das sich jeden Abend mit zerrissenen Kleidern in die Polizeistation flüchtet, um eine Vergewaltigung zu melden, aber von den zuständigen Beamten nur noch ausgelacht wird. Eine „Agentur“, die ihre beiden Models in höchst fragwürdige Shootings – etwa nachts auf dem Friedhof – verwickelt. Obszöne Anrufe, eine Reihe blutiger Morde, ein offensichtlich psychopathischer Killer, ein klobiges Mietshaus, das von einem Swimmingpool-artigen Teich umgeben ist, ein stets am Rande des Nervenzusammenbruchs agierender Ex-Freund. Das sind die Zutaten von Claude Mulots noch nicht einmal 80 Minuten langem Thriller, den vom typisch italienischen Giallo einzig die typisch französische Unterkühltheit unterscheidet.

Ein Fotomodell, das sich jeden Abend mit zerrissenen Kleidern in die Polizeistation flüchtet, um eine Vergewaltigung zu melden, aber von den zuständigen Beamten nur noch ausgelacht wird. Eine „Agentur“, die ihre beiden Models in höchst fragwürdige Shootings – etwa nachts auf dem Friedhof – verwickelt. Obszöne Anrufe, eine Reihe blutiger Morde, ein offensichtlich psychopathischer Killer, ein klobiges Mietshaus, das von einem Swimmingpool-artigen Teich umgeben ist, ein stets am Rande des Nervenzusammenbruchs agierender Ex-Freund. Das sind die Zutaten von Claude Mulots noch nicht einmal 80 Minuten langem Thriller, den vom typisch italienischen Giallo einzig die typisch französische Unterkühltheit unterscheidet. Das nebenstehende Poster ist pure Verheißung: Die zauberhafte Brigitte Lahaie als weiblicher Belmondo, mit gezückter Waffe und nacktem Oberkörper unter geöffnetem Lederblouson, über und unter ihr Fotos vom neonbeleuchteten Pariser Nachtleben, für das sie sich mit Make-up, Kette und platinblonder Salonfrisur fertig gemacht hat. Der martialisch-militärisch wirkende Titel-Font mit den integrierten Fadenkreuzen bildet einen reizvollen Kontrast zum pornösen Gesamtlayout mit dem im Magazinstil zuoberst platzierten Namen der Darstellerin, einem weißen Rahmen und dem Namen des Regisseurs in der Verlängerung des Pistolenlaufs. Eine kurze Recherche bestätigt den sich audrängenden Verdacht: Michel Caputo war seit Mitte der Siebzigerjahre in der Pornobranche tätig, vor allem unter den Namen „Michel Baudricourt“ und „Michel Anthony“, inszenierte mitunter bis zu 13 Filme pro Jahr und begann seine spärlichen Ausflüge ins Unterhaltungskino erst in den frühen Achtzigern: Auf sein Konto geht neben L’EXÉCUTRIZE auch die Militärklamotte LES PLANQUÉS DU RÉGIMENT (deutscher Titel: DIE PFLAUMEN VON DER SIEBTEN KOMPANIE). Nur ein Jahr nach dem Polizeifilm mit der schönen Brigitte war dann seltsamerweise Schluss mit der Regiekarriere, zumindest, wenn man der IMDb vertraut.

Das nebenstehende Poster ist pure Verheißung: Die zauberhafte Brigitte Lahaie als weiblicher Belmondo, mit gezückter Waffe und nacktem Oberkörper unter geöffnetem Lederblouson, über und unter ihr Fotos vom neonbeleuchteten Pariser Nachtleben, für das sie sich mit Make-up, Kette und platinblonder Salonfrisur fertig gemacht hat. Der martialisch-militärisch wirkende Titel-Font mit den integrierten Fadenkreuzen bildet einen reizvollen Kontrast zum pornösen Gesamtlayout mit dem im Magazinstil zuoberst platzierten Namen der Darstellerin, einem weißen Rahmen und dem Namen des Regisseurs in der Verlängerung des Pistolenlaufs. Eine kurze Recherche bestätigt den sich audrängenden Verdacht: Michel Caputo war seit Mitte der Siebzigerjahre in der Pornobranche tätig, vor allem unter den Namen „Michel Baudricourt“ und „Michel Anthony“, inszenierte mitunter bis zu 13 Filme pro Jahr und begann seine spärlichen Ausflüge ins Unterhaltungskino erst in den frühen Achtzigern: Auf sein Konto geht neben L’EXÉCUTRIZE auch die Militärklamotte LES PLANQUÉS DU RÉGIMENT (deutscher Titel: DIE PFLAUMEN VON DER SIEBTEN KOMPANIE). Nur ein Jahr nach dem Polizeifilm mit der schönen Brigitte war dann seltsamerweise Schluss mit der Regiekarriere, zumindest, wenn man der IMDb vertraut. Italien in den 1930er-Jahren: Nach seinem Einsatz im Abessinienkrieg kehrt Elio (Al Cliver) nach Hause zurück, wo seine Frau Alessandra (Lilli Carati) und ihre Bettgespielin und Hausdienerin Velma (Annie Belle) schon auf ihn warten. Unter den Geschenken, die der Mann den beiden Frauen mitgebracht hat, findet sich auch ein schwarzer Dildo, der beiden ein lüsternes Lächeln ins Gesicht zaubert, aber den Höhepunkt holt er zum Schluss herein: Zerbal (Laura Gemser) wurde ihm von ihrem Vater, einem stolzen Stammesführer, als Geschenk für dessen Rettung mitgegeben, auf dass sie ihm treu ergeben diene. Nach anfänglicher Abneigung gegen die „Negerin“ und „Wilde“, die mit ihrer „öligen Haut“ das herrschaftliche Haus „beschmutze“, findet Alessandra aber doch noch Gefallen an der exotischen Schönheit, die ihre persönliche Sklavin werden soll. Kein Wunder, hat Zerbal doch laut Elios Bekunden in wenigen Wochen der „Ausbildung“ bei ihm so viel gelernt wie echte Huren in zehn Jahren. Es beginnt eine hitzige lesbische Beziehung, zwischen der Hausherrin und der Afrikanerin, die weder der aufs Abstellgleis geschobenen Velma noch dem aus dem eigenen Schlafzimmer ausgesperrten Elio gefällt. Die ganze Situation eskaliert, als der hoch verschuldete Mann auf die Idee kommt, sein Konto mit einem selbstgedrehten Porno aufzubessern, in dem die drei Frauen mitwirken sollen …

Italien in den 1930er-Jahren: Nach seinem Einsatz im Abessinienkrieg kehrt Elio (Al Cliver) nach Hause zurück, wo seine Frau Alessandra (Lilli Carati) und ihre Bettgespielin und Hausdienerin Velma (Annie Belle) schon auf ihn warten. Unter den Geschenken, die der Mann den beiden Frauen mitgebracht hat, findet sich auch ein schwarzer Dildo, der beiden ein lüsternes Lächeln ins Gesicht zaubert, aber den Höhepunkt holt er zum Schluss herein: Zerbal (Laura Gemser) wurde ihm von ihrem Vater, einem stolzen Stammesführer, als Geschenk für dessen Rettung mitgegeben, auf dass sie ihm treu ergeben diene. Nach anfänglicher Abneigung gegen die „Negerin“ und „Wilde“, die mit ihrer „öligen Haut“ das herrschaftliche Haus „beschmutze“, findet Alessandra aber doch noch Gefallen an der exotischen Schönheit, die ihre persönliche Sklavin werden soll. Kein Wunder, hat Zerbal doch laut Elios Bekunden in wenigen Wochen der „Ausbildung“ bei ihm so viel gelernt wie echte Huren in zehn Jahren. Es beginnt eine hitzige lesbische Beziehung, zwischen der Hausherrin und der Afrikanerin, die weder der aufs Abstellgleis geschobenen Velma noch dem aus dem eigenen Schlafzimmer ausgesperrten Elio gefällt. Die ganze Situation eskaliert, als der hoch verschuldete Mann auf die Idee kommt, sein Konto mit einem selbstgedrehten Porno aufzubessern, in dem die drei Frauen mitwirken sollen … Vier Typen – darunter Al Cliver, Harrison Muller jr. und Daniel Stephen – mit freien, ölig glänzenden Oberkörpern, umgehängten Patronengurten und dicken Knarren räumen in einem modrigen Gewölbe auf, in dem ein paar grunzende Mutanten in Priesterroben über ein paar unschuldige Frauen herfallen. Die Kerle entpuppen sich als postapokalyptische Texas Rangers, die nach überstandener Mission einen der ihren kurzerhand rausschmeißen müssen: Als „Catch Dog“ (Daniel Stephen) die leicht bekleidete Maida (Sabrina Siani) erblickt, gehen mit ihm nämlich sogleich die brunftigen Gäule durch, bricht der Vergewaltige in ihm aus. Er zieht brummig von dannen, die dankbare Blonde macht indes dem heldenhaften Nisus (Al Cliver) das Angebot, sie in ihre Heimat zu begleiten, wo ihr Vater damit beschäftigt ist, eine neue Zivilisation aufzubauen. Nisus sagt nach nur kurzem Zögern spontan zu, obwohl es eben noch so schien, als sei sein Job als Gesetzeshüter eine Lebensaufgabe, von der ihn nichts, schon gar nicht eine leicht beschränkt guckende Blondine, abhalten könne.

Vier Typen – darunter Al Cliver, Harrison Muller jr. und Daniel Stephen – mit freien, ölig glänzenden Oberkörpern, umgehängten Patronengurten und dicken Knarren räumen in einem modrigen Gewölbe auf, in dem ein paar grunzende Mutanten in Priesterroben über ein paar unschuldige Frauen herfallen. Die Kerle entpuppen sich als postapokalyptische Texas Rangers, die nach überstandener Mission einen der ihren kurzerhand rausschmeißen müssen: Als „Catch Dog“ (Daniel Stephen) die leicht bekleidete Maida (Sabrina Siani) erblickt, gehen mit ihm nämlich sogleich die brunftigen Gäule durch, bricht der Vergewaltige in ihm aus. Er zieht brummig von dannen, die dankbare Blonde macht indes dem heldenhaften Nisus (Al Cliver) das Angebot, sie in ihre Heimat zu begleiten, wo ihr Vater damit beschäftigt ist, eine neue Zivilisation aufzubauen. Nisus sagt nach nur kurzem Zögern spontan zu, obwohl es eben noch so schien, als sei sein Job als Gesetzeshüter eine Lebensaufgabe, von der ihn nichts, schon gar nicht eine leicht beschränkt guckende Blondine, abhalten könne. In einer postapokalyptischen Zukunft bevölkern Mutanten den Untergrund, während die Menschen „oben“ einer brutalen Gameshow folgen, in der sich ein Gejagter in einem Kampf um Leben und Tod gegen drei Jäger durchsetzen muss. Im Verlauf der neuesten Ausgabe, bei der der amtierende Champion Ron Shannon (Al Cliver) auf seinen Jugendfreund und erbitterten Rivalen Kurt Karnak (George Eastman) trifft, verübt der faschistoide Zukunftsstaat in Vertretung durch Colonel Morgan (Gordon Mitchell) einen Schlag gegen die Mutanten. Deren Anführerin, eine telepathisch begabte Mutantin namens Lilith (Laura Gemser), nimmt Kontakt zu Shannon auf und bittet ihn um Hilfe: Er soll sie und ihre Freunde aus der Stadt und in Sicherheit bringen ..

In einer postapokalyptischen Zukunft bevölkern Mutanten den Untergrund, während die Menschen „oben“ einer brutalen Gameshow folgen, in der sich ein Gejagter in einem Kampf um Leben und Tod gegen drei Jäger durchsetzen muss. Im Verlauf der neuesten Ausgabe, bei der der amtierende Champion Ron Shannon (Al Cliver) auf seinen Jugendfreund und erbitterten Rivalen Kurt Karnak (George Eastman) trifft, verübt der faschistoide Zukunftsstaat in Vertretung durch Colonel Morgan (Gordon Mitchell) einen Schlag gegen die Mutanten. Deren Anführerin, eine telepathisch begabte Mutantin namens Lilith (Laura Gemser), nimmt Kontakt zu Shannon auf und bittet ihn um Hilfe: Er soll sie und ihre Freunde aus der Stadt und in Sicherheit bringen .. Als George Miller mit

Als George Miller mit  Als Fulci diesen Italowestern drehte, da war selbst die durch Castellaris KEOMA eingeleitete Renaissance schon wieder passé. Aber mit dem Dreck, dem Nihilismus, den kaputten Helden und den sadistischen Schurken, die man mit DJANGO und seinen Ahnen verbindet, hat SELLA D’ARGENTO eh nur wenig zu tun. Vielmehr lässt er Fulcis Liebe für den klassischen Hollywood-Western und überhaupt das amerikanische Kino erkennen (ich fühlte mich etwas an Hathaways

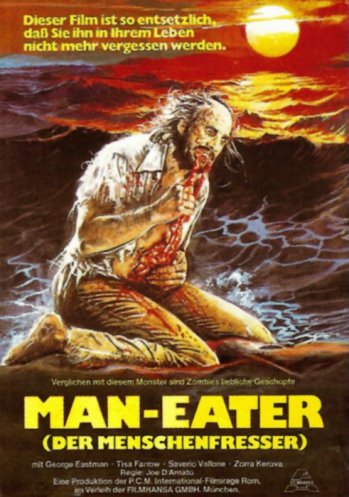

Als Fulci diesen Italowestern drehte, da war selbst die durch Castellaris KEOMA eingeleitete Renaissance schon wieder passé. Aber mit dem Dreck, dem Nihilismus, den kaputten Helden und den sadistischen Schurken, die man mit DJANGO und seinen Ahnen verbindet, hat SELLA D’ARGENTO eh nur wenig zu tun. Vielmehr lässt er Fulcis Liebe für den klassischen Hollywood-Western und überhaupt das amerikanische Kino erkennen (ich fühlte mich etwas an Hathaways  ANTHROPOPHAGUS dürfte wohl zu den berüchtigtsten Filmen überhaupt gehören. In Deutschland wurde er bundesweit beschlagnahmt und nahm eine besonders prominente Rolle in der Anfang bis Mitte der Achtzigerjahre heißlaufenden Debatte um Horror- und Gewaltvideos ein, aber auch in Großbritannien wurde er mit dem Siegel des „Video Nasties“ gebrandmarkt. Joe D’Amato hatte, was Grenzüberschreitungen und Verletzungen des guten Geschmacks betraf, schon ein Jahr zuvor mit

ANTHROPOPHAGUS dürfte wohl zu den berüchtigtsten Filmen überhaupt gehören. In Deutschland wurde er bundesweit beschlagnahmt und nahm eine besonders prominente Rolle in der Anfang bis Mitte der Achtzigerjahre heißlaufenden Debatte um Horror- und Gewaltvideos ein, aber auch in Großbritannien wurde er mit dem Siegel des „Video Nasties“ gebrandmarkt. Joe D’Amato hatte, was Grenzüberschreitungen und Verletzungen des guten Geschmacks betraf, schon ein Jahr zuvor mit