New York im Jahr 2012: Nachdem eine Epidemie weite Teile der Menschheit ausgelöscht hat, versuchen ein paar Überlebende um den charismatischen Baron (Max von Sydow) eine neue Zivilisation aufzubauen. Einem der ihren ist es gelungen, Gemüse zu züchten, Barons Tochter ist schwanger. Doch die Vorräte gehen zur Neige, außerhalb des abgeriegelten Wohnblocks warten Kannibalen und die Gang um den fiesen Carrot (William Smith). Als Baron den Einzelgänger Carson (Yul Brynner) für sich gewinnen kann, fasst er neue Hoffnung. Er träumt davon, auf einer Insel vor North Carolina einen neuen Anfang zu wagen …

New York im Jahr 2012: Nachdem eine Epidemie weite Teile der Menschheit ausgelöscht hat, versuchen ein paar Überlebende um den charismatischen Baron (Max von Sydow) eine neue Zivilisation aufzubauen. Einem der ihren ist es gelungen, Gemüse zu züchten, Barons Tochter ist schwanger. Doch die Vorräte gehen zur Neige, außerhalb des abgeriegelten Wohnblocks warten Kannibalen und die Gang um den fiesen Carrot (William Smith). Als Baron den Einzelgänger Carson (Yul Brynner) für sich gewinnen kann, fasst er neue Hoffnung. Er träumt davon, auf einer Insel vor North Carolina einen neuen Anfang zu wagen …

Da ist er endlich, ein weiterer wirklich guter Film von Robert Clouse. Die Parallelen zu dem ein Jahr zuvor entstandenen THE OMEGA MAN sind zwar kaum zu übersehen (wie Charlton Heston residiert Max von Sydow hier in einem Zimmer umgeben von geretteten Antiquitäten, Luxusgütern und Büchern), aber das tut dem Vergnügen keinen Abbruch, zumal jener bereits deutlich von Fleischers SOYLENT GREEN inspiriert gewesen sein dürfte. Ein paar Jahre später kam noch Richard Comptons THE RAVAGERS, der wiederum die Parallelen zu Clouses Film kaum verhehlen kann. Egal, die genannten Titel bilden ein schönes Quartett des angestaubten Siebzigerjahre-Endzeitfilms (mit stetig sinkenden Budgets), der zwar noch nicht mit selbstgebauten Panzerwagen oder wilden Verfolgungsjagden aufwartete, aber dafür mit viel echter baulicher Tristesse und der bleiernen Schwere der Watergate-Jahre.

THE ULTIMATE WARRIOR ist vor allem bitter: Die schöne Utopie Barons bröckelt immer mehr, bis sie mit ihm zusammenbricht, von den eigenen, aufgewiegelten Leuten zu einem blutigen Haufen zusammengedroschen. Aber schon vorher zeigt sich, dass man das Projekt „Menschheit“ vielleicht besser sterben lassen sollte: Ein des Lebensmitteldiebstahls Verdächtigter wird auf Geheiß von Baron aus der Gemeinschaft ausgestoßen, was gleichbedeutend mit dem Tod ist. Der Unglücksselige – wir wissen zudem, dass er unschuldig ist – wird nach wenigen Sekunden außerhalb der schützenden Mauern sofort umgebracht und seiner Habseligkeiten beraubt. Baron dreht nur enttäuscht ab, angewidert von der Lynchmob-Mentalität der eigenen Leute, die auch er nicht im Zaum halten kann. Er wird am Ende derselben Urgewalt zum Opfer fallen, in einer Szene, die man durchaus als Spiegelung begreifen kann. Clouse‘ Zeichnung einer Menschheit, die dem Untergang geweiht ist, weil ihre schlechten Eigenschaften in der äußersten Not noch potenziert zu Tage treten, erinnert durchaus auch etwas an Romeros DAWN OF THE DEAD. Keine schlechte Referenz.

Der „ultimative Krieger“ Carson ist zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Schwangeren auf dem Weg durch die U-Bahn-Tunnel New Yorks, um einen Weg aus der Stadt zu finden, die Schergen von Carrot auf den Fersen. Der Showdown ist wirklich geil, auch weil er gar nicht schnell oder rasant inszeniert ist, sondern eher langsam und trocken daherkommt. Nichts ist triumphal an Carsons Sieg. Yul Brynner ist der Ultra-Badass in diesem Film, aber seine weibliche Partnerin steht ihm in nichts nach, im Gegenteil: Sie bringt ein Kind zur Welt, ohne einen Laut von sich zu geben, weil sie die Verfolger nicht auf sich aufmerksam machen will. Yul Brynner muss sich da schon eine Hand abhacken, um halbwegs mithalten zu können.

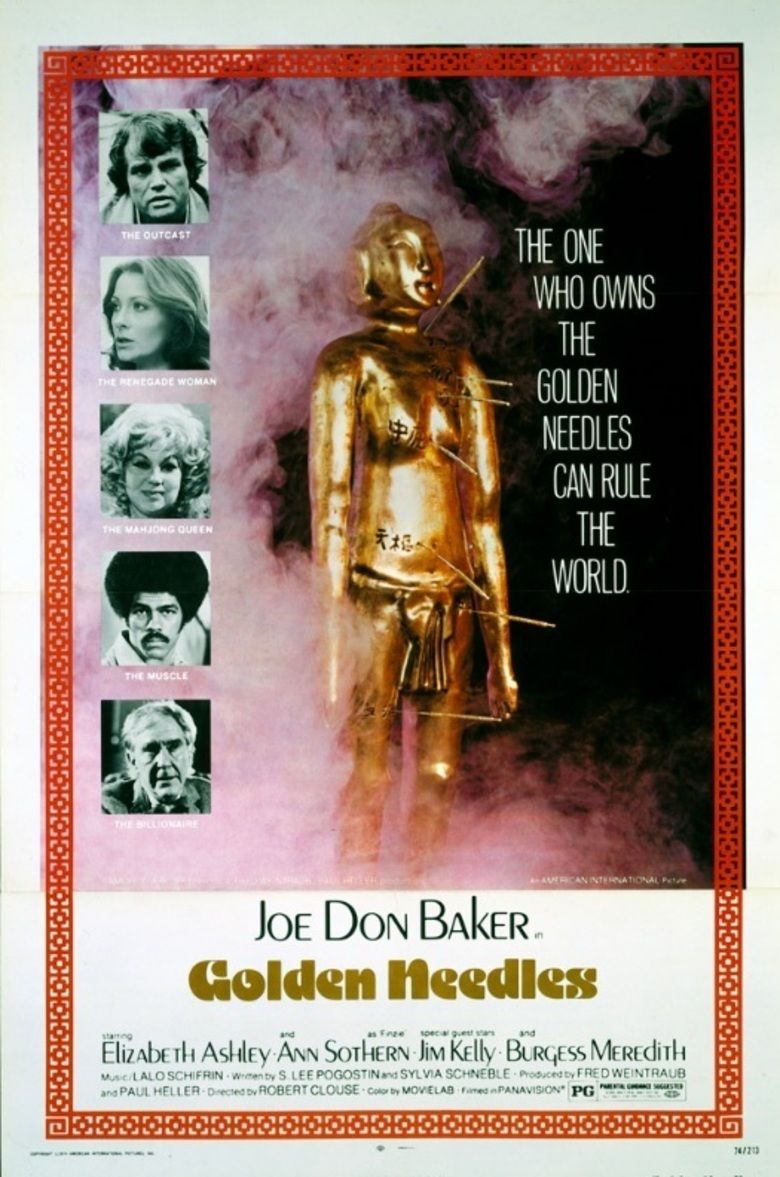

Eine wertvolle Statue zeigt die sieben geheimen Akupunktur-Punkte, die in der richtigen Reihenfolge angepiekst dafür sorgen, dass der Angepiekste unendliche Kräfte erlangt. Kein Wunder, dass diverse Schurken sie haben wollen. Mittendrin: Dan (Joe Don Baker), der von der schlitzohrigen Felicity (Elizabeth Ashley) angeheuert wurde, sie aus den Händen des bösen Lin Toa (Roy Chiao) zu stehlen. Doch der handelt auch nur im Auftrag von Winters (Burgess Meredith). Eine wilde Hatz entbrennt …

Eine wertvolle Statue zeigt die sieben geheimen Akupunktur-Punkte, die in der richtigen Reihenfolge angepiekst dafür sorgen, dass der Angepiekste unendliche Kräfte erlangt. Kein Wunder, dass diverse Schurken sie haben wollen. Mittendrin: Dan (Joe Don Baker), der von der schlitzohrigen Felicity (Elizabeth Ashley) angeheuert wurde, sie aus den Händen des bösen Lin Toa (Roy Chiao) zu stehlen. Doch der handelt auch nur im Auftrag von Winters (Burgess Meredith). Eine wilde Hatz entbrennt … Die New Yorker Polizistin und Martial-Arts-Lehrerin China O’Brien (Cynthia Rothrock) lässt sich von einem Zweifler zu einem Straßenkampf überreden: Doch die vermeintlich eingeweihten Gegner erweisen sich als echte Gewalttäter und am Ende muss China einen von ihnen erschießen. Reuevoll legt sie ihr Amt nieder und besucht ihre Heimat irgendwo im Mittelwesten, wo ihr Papa (David Blackwell) Sheriff ist. In dem Örtchen ist nichts mehr wie früher: Der fiese Geschäftsmann Sommers (Steven Kerby) hat ein System der Korruption errichtet, gegen das es kein Mittel zu geben scheint. Als Papa und Bruder einem Mordanschlag zum Opfer fallen, stellt sich China zur Wahl als neuer Sheriff. Gemeinsam mit ihrem Freund Matt (Richard Norton) und dem Loner Dakota (Keith Cooke) will sie mit dem Gesindel aufräumen …

Die New Yorker Polizistin und Martial-Arts-Lehrerin China O’Brien (Cynthia Rothrock) lässt sich von einem Zweifler zu einem Straßenkampf überreden: Doch die vermeintlich eingeweihten Gegner erweisen sich als echte Gewalttäter und am Ende muss China einen von ihnen erschießen. Reuevoll legt sie ihr Amt nieder und besucht ihre Heimat irgendwo im Mittelwesten, wo ihr Papa (David Blackwell) Sheriff ist. In dem Örtchen ist nichts mehr wie früher: Der fiese Geschäftsmann Sommers (Steven Kerby) hat ein System der Korruption errichtet, gegen das es kein Mittel zu geben scheint. Als Papa und Bruder einem Mordanschlag zum Opfer fallen, stellt sich China zur Wahl als neuer Sheriff. Gemeinsam mit ihrem Freund Matt (Richard Norton) und dem Loner Dakota (Keith Cooke) will sie mit dem Gesindel aufräumen …